三陸の漁業を紹介する水槽展示たち

海藻エリアの次は<大漁 宝のうみ>と題したエリアで、三陸で漁獲される魚たちの展示が続きます。

個性的な見た目の魚が多いのが印象的で、なんとなくどの魚も目が大きい気がしました。

イトヒキアジ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)

イトヒキアジ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)イトヒキアジは薄い体ですが、刺身にすると非常に美味しいと聞いたことがあります。いつか食べてみたいです。

長期飼育日数!<ヨシキリザメ> 気仙沼港で9割近くが水揚げ

このエリアにはなんと、ヨシキリザメが展示されていました……!

ヨシキリザメは長期飼育が難しいとされているサメで、日本の水族館では滅多に見ることができません。

ヨシキリザメ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)

ヨシキリザメ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)身はかまぼこやちくわなどの練り物に、尾はフカヒレとして利用される、日本では最も多く漁獲されているヨシキリザメ。日本における全漁獲量のうち、9割近くが宮城県内の気仙沼港で水揚げされているそうです。

泳ぎ続けないと死んでしまう回遊魚ですが、この日は水槽上部をゆったりと泳いでいました。ごく稀に人を襲うこともあるとのことで、高速で泳ぐイメージがあったため、少し意外でした。

飼育が難しいサメなので、いつまで見られるかは分かりません。サメ好きの方は機会があれば、ぜひ行ってみてください。

リアス式海岸がつくる穏やかな内湾

三陸の海岸はリアス式海岸と呼ばれ、その入り組んだ海岸は穏やかな内湾を作り出します。そこで盛んになったのがカキの養殖です。

<内湾 恵みのうみ>エリアでは、そんな内湾の生態系を展示しています。

展示は2つの水槽で構成されていて、「抑制棚」と「本養殖棚」に分かれています。

マガキを成長させる段階で使う<抑制棚>

抑制棚(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)

抑制棚(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)抑制棚はマガキを成長させる段階で使う棚で、潮が引くとマガキが海面から出るように低めの作りになっています。

マガキが少し成長したタイミングでこの抑制棚に移動させるそうですが、海面から出して厳しい環境で育てることで、長い輸送に耐えられる生命力の強いマガキに育てることができるといいます。

マガキを大きく育てる<本養殖棚>

本養殖棚の水槽は、先ほどの抑制棚の水槽に比べて深い水槽になっています。

本養殖棚(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)

本養殖棚(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)本養殖棚では棚と棚の距離を取ることで、マガキを大きく育てます。

<厳しい環境に身を置くと強くなる>という考え方が、牡蠣にも適用されることに衝撃を受けました。

以前にオーストラリアで食べたカキは、同じマガキでも小粒だったことをふと思い出しました。

オーストラリアのカキ(撮影:moka)

オーストラリアのカキ(撮影:moka)養殖方法も日本と違うらしく、海外だとカゴに入れて育てるとか。養殖方法の違いが大きさや食感にも影響を与えているのかもしれませんね。

水族館でカキの養殖を学ぶという、とても面白い体験になりました。

マアナゴ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)

マアナゴ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)牡蠣水槽の横にはアナゴたちもいて、とてもかわいかったです。

ちょっと外に出て<広瀬川エリア>へ

外に出ると、仙台市を流れる広瀬川を再現した<広瀬川 東北の山・里・川>エリアがあります。

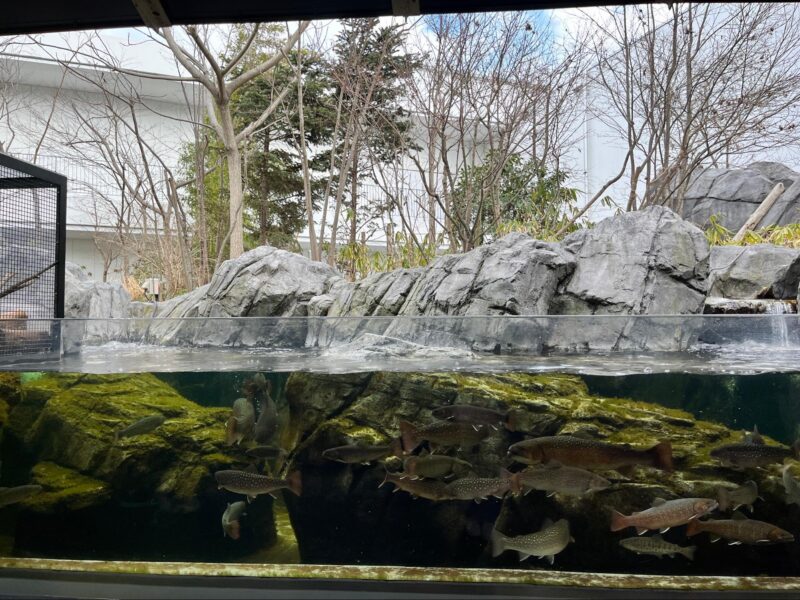

「広瀬川 東北の山・里・川」(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)

「広瀬川 東北の山・里・川」(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)水槽の綺麗さはもちろんのこと、なにより魚が大きい!

写真だと分かりにくいのが残念ですが、大きな魚体のイワナなどとても見応えがありました。

イワナ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)

イワナ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)そのほか、魚以外にもリスやカエルなど、広瀬川にすむ生きものが展示されていました。

魚だけじゃない! 珍しいイルカも

ここまで魚類展示中心にリポートしましたが、仙台うみの杜水族館では全国的にも珍しい生きものが飼育されています。

そのひとつが、イロワケイルカ!

イロワケイルカ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)

イロワケイルカ(撮影:moka/撮影場所:仙台うみの杜水族館)イロワケイルカはパンダのような白黒の体色が特徴の小型のイルカで、南米に生息しています。

全国でも見れるのは仙台うみの杜水族館と鳥羽水族館の2箇所だけ。

小さな身体を器用に駆使してハイスピードで泳いでいました。顔をよく見ると、つぶらな瞳がかわいいです。

なかなか出会えないイルカということで、1時間くらい見てしまいました……。

また、2階に行くと、お馴染みバンドウイルカやペンギン、アシカにも出会えました!