日々さまざまな魚を入手しては食べている筆者。2025年になって最初に食べた魚は、琉球列島の海などに生息するタイ科のキビレアカレンコでした。

そして、2番目に食した魚がカガミダイ。キビレアカレンコと一緒に購入したのですが、実はそれ以外に嬉しい“おまけ”も付いてきました。

沖縄の海から我が家にやってきたカガミダイと、その胃の中から出てきた珍しい魚に注目してみます。

<カガミダイ>とはどんな魚?

カガミダイ(左)とキビレアカレンコ(提供:石田拓治さん)

カガミダイ(左)とキビレアカレンコ(提供:石田拓治さん)カガミダイZenopsis nebulosa(Temminck and Schlegel,1845)はマトウダイ目マトウダイ科カガミダイ属の海水魚です。

幼魚は浅い海でも見られますが、基本的には水深100~300メートルから漁獲される魚であり、深海性の魚といえます。

カガミダイ(撮影:椎名まさと)

カガミダイ(撮影:椎名まさと)今回入手したカガミダイは、沖縄県の深海から釣り(または延縄漁)で漁獲されたもので、キビレアカレンコと同じ箱の中に入って長崎魚市場に水揚げされていたものです。

近縁種には<マトウダイ>

マトウダイ科カガミダイ属の魚は日本においては2種が知られています。

日本の海域で漁獲されるものはカガミダイが多いのですが、このほかにも駿河湾や高知などでイトヒキカガミダイという種がおり、背鰭棘条の皮弁が糸状に長く伸長することでカガミダイと区別することができます。

マトウダイ科の魚としては、科の標準和名にもなっているマトウダイZeus faber Linnaeus,1758が有名ではありますが、マトウダイはカガミダイ属とはまた別のマトウダイ属の魚です。

マトウダイ(撮影:椎名まさと)

マトウダイ(撮影:椎名まさと)マトウダイの体側には白っぽく縁どられた明瞭な黒色斑があり、これから「的鯛」と名づけられたとされる説があります。

一方カガミダイにも黒色斑がありますが、成魚に見られるそれは顕著ではありません。幼魚の体には小さな黒色斑が散らばっています。

体は生鮮時銀ピカで、地方名「ぎんまとう」は銀色のマトウダイのような魚の意、「ぎんかがみ」は銀色の鏡のような魚だから来ているものと思われます。

なお、種標準和名ギンカガミとの混同に注意が必要です。

カガミダイ属はイトヒキカガミダイなど5種ほどが知られていますが、マトウダイ属は現状では1属1種で、日本近海を含む西太平洋、オーストラリア、南アフリカ、東大西洋、地中海に生息しています。

日本においてはマトウダイ・カガミダイともほぼ各地において見られます。

日本の市場においては黒色斑が目立つマトウダイが有名でいい値がつきますが、カガミダイはそれよりも安価です。

タラ目に近縁?

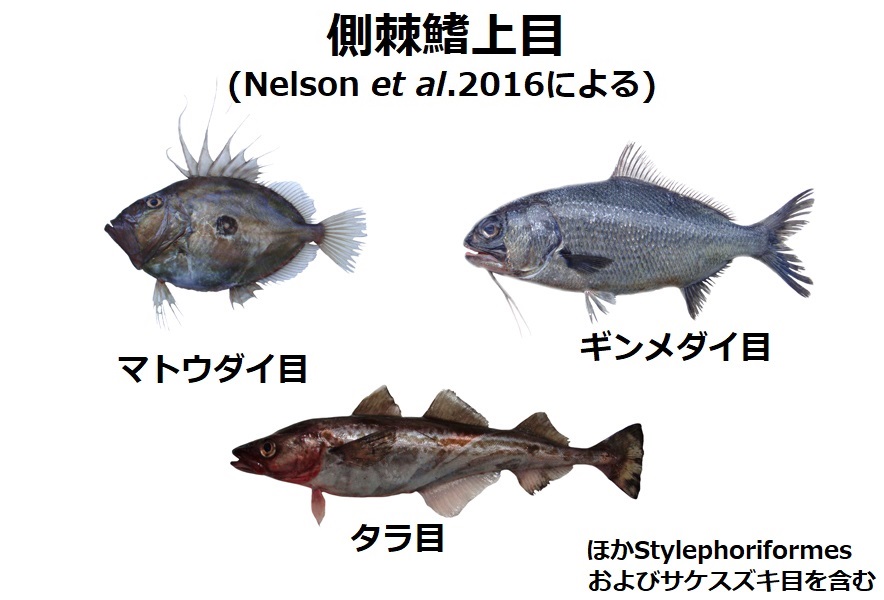

カガミダイを含むマトウダイ目は永いこと棘鰭上目(キンメダイ系とスズキ系を含む)の中に入れられていたのですが、近年は側棘鰭上目の中に含められていることもあります。

この上目というのは目の一つ上の分類群となり、その中にタラ目などが含まれています。

側棘鰭上目(提供:椎名まさと)

側棘鰭上目(提供:椎名まさと)側棘鰭上目の従来のメンバーといえば、タラ目のほか、アンコウ目、ガマアンコウ目、アシロ目、サケスズキ目といったメンバーがよく知られていましたが、近年の分子系統解析によればそのうちのアンコウ目・ガマアンコウ目・アシロ目は棘鰭上目の中に置かれるなどしています。

Nelson et al.(2016)の側棘鰭上目のメンバー(提供:椎名まさと)

Nelson et al.(2016)の側棘鰭上目のメンバー(提供:椎名まさと)その一方で、マトウダイ目や従来系統学的な位置がなかなか定まっていなかったギンメダイ目、そして長いことアカマンボウ目に含められてきたが、分類不詳だった1属1種のステューレポルス科のみをふくむ目Stylephoriformes(日本には分布しない)が側棘鰭上目の中に含まれるようになりました。

現在マトウダイ目の魚はマトウダイ科・ベニマトウダイ科・ソコマトウダイ科・Cyttidae・オオメマトウダイ科・ヒシマトウダイ科が知られており、南半球の深海にすむCyttidaeのものをのぞき日本にも分布しています。

なお、従来マトウダイ目のなかに入れられてきたヒシダイ科というのは全く別物であることがわかり、スズキ目ヒシダイ亜目(中坊編、2013)、またはCaproiformes(直訳するとヒシダイ目:Nelson, et al. 2016)とされています。

ヒシダイ。ヒシダイは現在マトウダイ目ではないとされる(撮影:椎名まさと)

ヒシダイ。ヒシダイは現在マトウダイ目ではないとされる(撮影:椎名まさと)カガミダイの胃の中から出てきたのは……

今回購入したカガミダイを観察していると、腹部に異様な盛り上がりが見られました。

下記の写真で指さした部分に盛り上がりが確認できます。

カガミダイの腹部に異様な盛り上がりが(撮影:椎名まさと)

カガミダイの腹部に異様な盛り上がりが(撮影:椎名まさと)調理用のハサミを使って開いていくと、カラフルな魚を飲み込んでいるのがわかりました。カガミダイは動物食性が強く、かなり大きな魚をも捕食することがあるのです。

胃の中から出てきたのはハナフエダイPristipomoides argyrogrammicus(Valenciennes, 1832)という魚でした。

ハナフエダイが出てきた(撮影:椎名まさと)

ハナフエダイが出てきた(撮影:椎名まさと)ハナフエダイはスズキ目フエダイ科ヒメダイ属シマチビキ亜属の魚で、水深100メートルを超える深さから漁獲されます。

美しい色彩から高級魚として扱われます。沖縄県では本種は「ふかやーびたろー」と呼ばれていますが、これは「深場にすむ小型のフエダイ」という意味になります。

釣られたハナフエダイに食いついた?

このハナフエダイの口には大きな釣り針がついていました。どうやらカガミダイは、ハナフエダイを捕食しようとして食いついたところ、釣りあげられてしまったようです。

ちなみにこのようなことは沖縄ではよくあることらしく、下瀬環氏の『沖縄さかな図鑑』において、マトウダイの地方名「びたろーくゎーやー」が紹介されていますが、これは釣りでかかったハナフエダイなどを飲み込んで釣れてくることからついた名前とされます。

二兎(キビレアカレンコとカガミダイ)を追っていたら、両方得られたどころか三羽目の兎(ハナフエダイ)も得ることができたのでした。

<カガミダイ>を美味しく食する

カガミダイはまず刺身で食べました。

薄造りにするつもりが、我が家の包丁の性能ととぎ具合では限界があり、少々厚めの刺身に。

カガミダイの刺身(撮影:椎名まさと)

カガミダイの刺身(撮影:椎名まさと)味は見た目通り淡白かと思いきや、意外と味があります。刺身醤油よりもポン酢のほうがよく合いました。

カガミダイの胃(撮影:椎名まさと)

カガミダイの胃(撮影:椎名まさと)ハナフエダイを飲み込んでいた胃も、茹でて細く切って食べてみました。ネギと合わせてポン酢で食べるのが一番美味しかったです。

筆者の地元・福岡の名物である、「ゆずもつ」を彷彿とさせる味わいです。

マトウダイ科の魚で欠かせない肝 刺身に合わせる

マトウダイ科の魚を食べるのであれば、肝は欠かせません。

マトウダイの肝(撮影:椎名まさと)

マトウダイの肝(撮影:椎名まさと)以前、愛媛県宇和島市に住んでいた時、アパートのそばに鮮魚店があったのですが、そこで販売されていたマトウダイのお刺身には肝が添えられていました。

刺身にして食べる時に、この肝と合わせて食べると美味しいです。

胃や肝の食感や味わいについては、やはりカガミダイがタラ目とおなじ側棘鰭上目のグループに近いということを感じさせてくれます。

胃に入っていた<ハナフエダイ>も食べる

今回、カガミダイの胃の中に入っていたハナフエダイも、ほぼ消化されていなかったので食ベてみることにしました。

ハナフエダイは、先述のように琉球列島では食用魚として知られ、しかも大きいものはそこそこ値段もする魚です。

ハナフエダイの皮を炙る(撮影:椎名まさと)

ハナフエダイの皮を炙る(撮影:椎名まさと)普通に皮をひいて刺身にしても美味しいのですが、皮にもうまみがあること、そして美しい色彩を残すために、鱗のみを落として皮を残すようにして食すことにしました。

皮の部分を炙り、冷やして刺身にすることで皮をうまく残すことができます。

ハナフエダイの刺身(撮影:椎名まさと)

ハナフエダイの刺身(撮影:椎名まさと)ハナフエダイは今回初めて食したわけではないのですが、皮を残したことにより、非常にカラフルな見た目となりました。身は左右の身を合わせて1匹分です。

全長30センチほどと、フエダイ科魚類としては小型種であるハナフエダイではありますが、身の量は意外と多いようです。

ハナフエダイの刺身を食べる(撮影:椎名まさと)

ハナフエダイの刺身を食べる(撮影:椎名まさと)刺身にする際にも黄色・オレンジ・青・赤といったカラフルな色彩が残っています。皮をバーナーで炙ったことで身にも少し熱が加えられ、うまみが増したように思います。

美しくて美味しい最高の魚ですが、これはポン酢よりも刺身醤油のほうがよく似合うように思いました。

カガミダイもハナフエダイは食用魚として知られており、とくにカガミダイは底曳網漁業や深海延縄漁業があるところではよく食べられている魚ですので、機会があればぜひ食べてみてください。

(サカナトライター:椎名まさと)

謝辞と参考文献

今回のカガミダイは石田拓治さん(マルホウ水産)より入手しました。ありがとうございました。

中坊徹次(2013)、日本産魚類検索 全種の同定 第三版.東海大学出版会

Nelson J.S., T.C. Grande and M. V. H. Wilson. 2016. Fishes of the World Fifth Edition. John Wiley & Sons. New Jersey. 707 pp.

日本魚類学会(1981)、日本産魚名大辞典、三省堂

下瀬環(2021)、沖縄さかな図鑑、沖縄タイムス社