海底に見られるミシマオコゼ科の魚は、釣りや底曳網漁業で漁獲されます。従来は評価が高くなく、値段も安価なものでしたが、近年はかなりいい値で取り引きされているとか。

ミシマオコゼ科の魚は、日本からは3属8種が知られています。しかし、ミシマオコゼの仲間は同定が難しいためか、ミシマオコゼもメガネウオもキビレミシマもヤギミシマも、そして属が違うアオミシマも含めて、単に「ミシマオコゼ」と呼ばれています。

ミシマオコゼ科の魚

ミシマオコゼ科の魚の特徴としては「口が大きく、眼が上の方についていること」や、「体が縦扁している」などの特徴があります。

名前に「オコゼ」とついていますが、ハオコゼやオニオコゼなどいわゆる「オコゼ」(フサカサゴ科に近い魚)とは関係がないものとされます。

日本産ミシマオコゼ科はミシマオコゼ属・アオミシマ属・サツオミシマ属の3属からなり、このうちアオミシマ属とサツオミシマ属は背びれが1基しかなく、2基からなるミシマオコゼ属の魚とは容易に見分けられます。

アオミシマ属のアオミシマ。背鰭は1基(撮影:椎名まさと)

アオミシマ属のアオミシマ。背鰭は1基(撮影:椎名まさと)もう一つミシマオコゼ属と、アオミシマ属・サツオミシマ属とを識別するポイントとして、大きな擬鎖骨棘の有無というのがあげられます。

ミシマオコゼ属は明瞭な擬鎖骨棘を有しているのですが、アオミシマ属やサツオミシマ属の魚では不明瞭です。

キビレミシマの擬鎖骨棘(矢印)(撮影:椎名まさと)

キビレミシマの擬鎖骨棘(矢印)(撮影:椎名まさと)この擬鎖骨棘は毒はないとされますが、強大のため調理の際などは注意が必要です。

日本近海産ミシマオコゼ属の5種を見分ける

日本近海のミシマオコゼ属魚類6種のうち、5種について紹介します。

日本近海にはもう1種、トウカイミシマという種がいますが、この種は東シナ海にのみ分布するもので、1988年以降一切標本が得られていません。またトウカイミシマは未記載種でもあります。

ミシマオコゼ Uranoscopus japonicus Houttuyn, 1782

鹿児島県産のミシマオコゼ(撮影:椎名まさと)

鹿児島県産のミシマオコゼ(撮影:椎名まさと)ミシマオコゼはこの仲間を代表する種で、日本産のミシマオコゼ科魚類としてもっとも記載が古く、長崎で得られたものをもとにオランダのホッタインが1782年に記載したもので(ただしそのタイプ標本は現存せず、現在は静岡県三保のものを新しいタイプ標本、つまりネオタイプに指定している)、学名の種小名も「日本の」を意味します。

身体の背部に細かい白い模様が入り、体側の鱗は明確な列をなします。

日本では北海道南部以南の各地(琉球列島にはいないと思われる)、東シナ海、海外では朝鮮半島、台湾、中国に分布するようです。生息水深は水深263メートル以浅の海底で、底曳網や定置網、刺網などで漁獲されます。

キビレミシマ Uranoscopus oligolepis Bleeker, 1878

キビレミシマ(撮影:椎名まさと)

キビレミシマ(撮影:椎名まさと)キビレミシマはミシマオコゼによく似た種です。

1987年にUranoscopus flavipinnisとして新種記載されましたが、その後はUranoscopus chinensisの新参異名とされ、現在はUranoscopus oligolepisが本種の有効な学名とされているようです。

日本では青森県以南の日本海岸、千葉県以南の太平洋岸、東シナ海で見られ、海外では中国のほか台湾、朝鮮半島にも分布します。

比較的浅い海域に生息しているようで、小型底曳網漁業ではよく漁獲されるようです。また日本海岸では投げ釣りで釣れることもあります。

その名の通り胸鰭と尾鰭が鮮やかな黄色になりますが、ミシマオコゼについてもこれらの鰭(とくに胸鰭)が黄色くなるため、鰭だけで同定しないほうが無難といえます。

ミシマオコゼとキビレミシマの同定

ミシマオコゼとキビレミシマの同定は難しく、この2種はよく混同されてきた歴史があり、ダイバーの水中写真や、漁獲物を撮影し「キビレミシマ」と同定、報告された個体の中にはミシマオコゼが多々含まれるなどしています。

これは種の標準和名「キビレミシマ」とあり「黄色鰭のミシマオコゼ=キビレミシマ」と思い込んでしまっていたり、後述のように前鰓蓋骨の棘の数を数え間違っていたりする可能性もあります。

ミシマオコゼの頭部背面(撮影:椎名まさと)

ミシマオコゼの頭部背面(撮影:椎名まさと)この仲間に見られる、頭部背面の両眼の間隔にあるくぼみの大きさで識別することができます。

わかりにくいかもしれませんが、ミシマオコゼは両眼の間隔にあるくぼみの後縁は眼の後縁に達しないのに対し、キビレミシマのそれは眼の後縁にまで達することで見分けられます。

キビレミシマの頭部背面(ピントが……)(撮影:椎名まさと)

キビレミシマの頭部背面(ピントが……)(撮影:椎名まさと)次に同定のポイントになるのはえら蓋を構成する前鰓蓋骨という骨の下縁にある棘を数えることです。

この棘数はミシマオコゼが3、キビレミシマが4、この2種に似たトウカイミシマが5であることで見分けられます。

ミシマオコゼの前鰓蓋骨棘およびその周辺(黄色で囲んだところ)(提供:椎名まさと)

ミシマオコゼの前鰓蓋骨棘およびその周辺(黄色で囲んだところ)(提供:椎名まさと)しかし、このやり方で同定するときには「前鰓蓋骨下縁の棘」だけを数えることが重要です。実際には前鰓蓋骨下縁の棘でない(下鰓蓋骨か)の棘も数えてしまいやすく、注意が必要なのです。

上記の写真は生のままの写真で分かりにくいため、少し腐らせてから肉を若干除去し、計測します。

腐らせるのがいやという方は茹でてもよいのですが、あまり茹ですぎると骨が崩れてしまうことがあります。

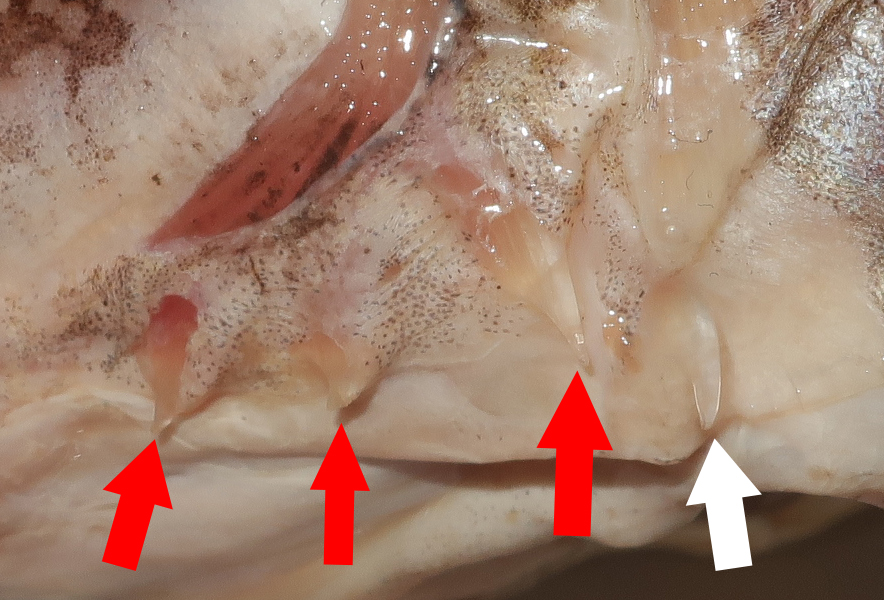

ミシマオコゼの前鰓蓋骨。赤い矢印を数える。3棘。白い矢印は下鰓蓋骨か?(提供:椎名まさと)

ミシマオコゼの前鰓蓋骨。赤い矢印を数える。3棘。白い矢印は下鰓蓋骨か?(提供:椎名まさと)写真をみると、えら蓋を形成する上部の骨に3つの棘が見られます。

下の骨に見られる棘は、見分ける際には必要のない下鰓蓋骨の棘だと思われます。

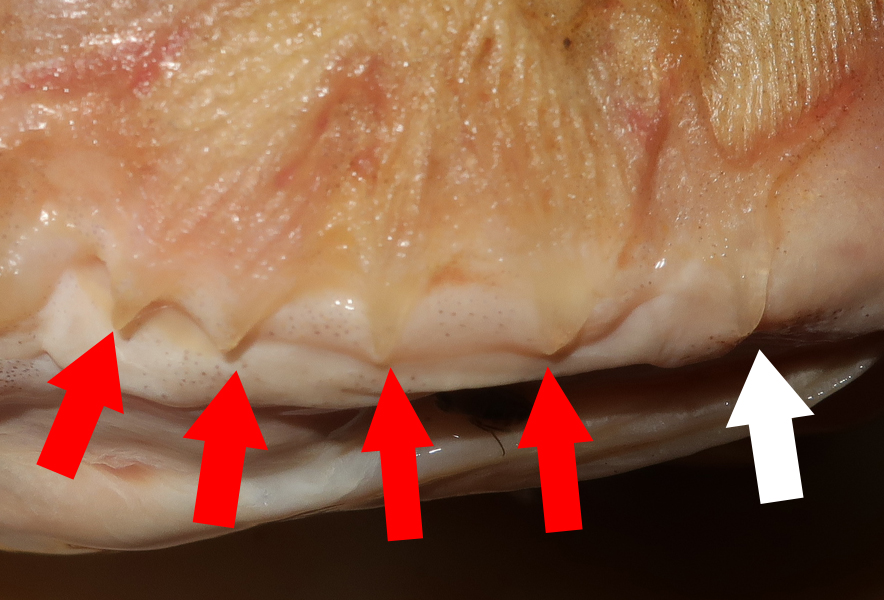

キビレミシマの前鰓蓋骨。赤い矢印を数える。4棘。(提供:椎名まさと)

キビレミシマの前鰓蓋骨。赤い矢印を数える。4棘。(提供:椎名まさと)キビレミシマでは、前鰓蓋骨の棘を4つ確認することができました。こちらも、下部の骨に棘がひとつありますが、こちらも見分ける際に数える必要がないので注意しましょう。

このほかにキビレミシマでは尾びれ後縁が白く縁どられる点(ミシマオコゼでは尾びれの縁取りはきわめて細い)、キビレミシマでは胸びれ上方が丸い(ミシマオコゼでは若干湾入する)などの点でも見分けられますが、特に前者は尾びれが擦れていた場合はこの方法では同定できず、後者もある程度ミシマオコゼの仲間の見分けになれていないと、この方法で同定するのは難しいでしょう。

なお、この2種とほかの日本産ミシマオコゼ属魚類とは、体側の背部に白い点が散らばること、体側の鱗が明瞭な列をなす、下鰓蓋骨に棘があることで容易に識別できます。

メガネウオ Uranoscopus bicinctus Temminck and Schlegel, 1843

愛媛県宇和海産のメガネウオ(撮影:椎名まさと)

愛媛県宇和海産のメガネウオ(撮影:椎名まさと)メガネウオはミシマオコゼ属としては比較的浅い場所に生息するようで、ダイバーによっても撮影されており、逆に水深100メートル以深で網を曳く沖合底曳網漁業ではいまだ見たことがなく、筆者が入手した個体は、定置網や刺網によって漁獲されたものです。

タイプ産地は日本で、記載者はオランダ・ライデン博物館の「ファウナ・ヤポニカ」(日本動物誌)でお馴染み、テンミンクとシュレーゲルです。

日本では富山県、山口県、長崎県、千葉県以南の太平洋岸、琉球列島に見られ、とくに琉球列島においては唯一のミシマオコゼ科魚類とされます。海外では朝鮮半島、台湾、南シナ海、西太平洋、オーストラリア北西部に生息しています。

口からルアーを出しているメガネウオ。高知県大月(撮影:椎名まさと)

口からルアーを出しているメガネウオ。高知県大月(撮影:椎名まさと)メガネウオは口内に小さな肉質突起をもつことも知られています。この突起はゴカイ類に似ていて獲物を誘い、近づいてきた小魚を飲み込むようにして捕食します。

まるでアンコウ類やダルマガレイ科のタイコウボウダルマなどに見られるルアーのようですが、アンコウ類やタイコウボウダルマのそれは背鰭の鰭条先端についているところが異なります。

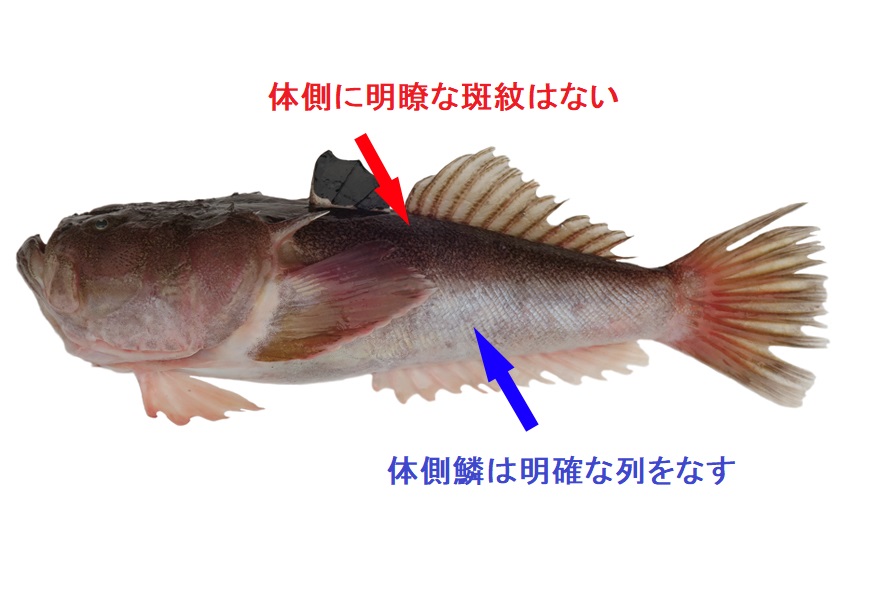

メガネウオとほかのミシマオコゼ属との同定ポイント(提供:椎名まさと)

メガネウオとほかのミシマオコゼ属との同定ポイント(提供:椎名まさと)メガネウオの体側に大きくて黒い鞍状斑があることが特徴で、ほかの日本産ミシマオコゼ属とは容易に識別できます。

ただしこの斑紋が薄くなっている個体もいます。体側の鱗は明確な列をなしていることが特徴です。

ヤギミシマ Uranoscopus tosae(Jordan and Hubbs, 1925)

愛知県産のヤギミシマ(提供:椎名まさと)

愛知県産のヤギミシマ(提供:椎名まさと)ヤギミシマは日本においては新潟県、長崎県、紀伊半島~鹿児島県までの沿岸と東シナ海に生息しています。

水深420メートル以浅の海底で見られ、高知県では水深150~180mほどの場所で底曳網漁業によって多く獲れます。また長崎県では刺網によっても漁獲されているようです。タイプ産地は高知県土佐湾です。

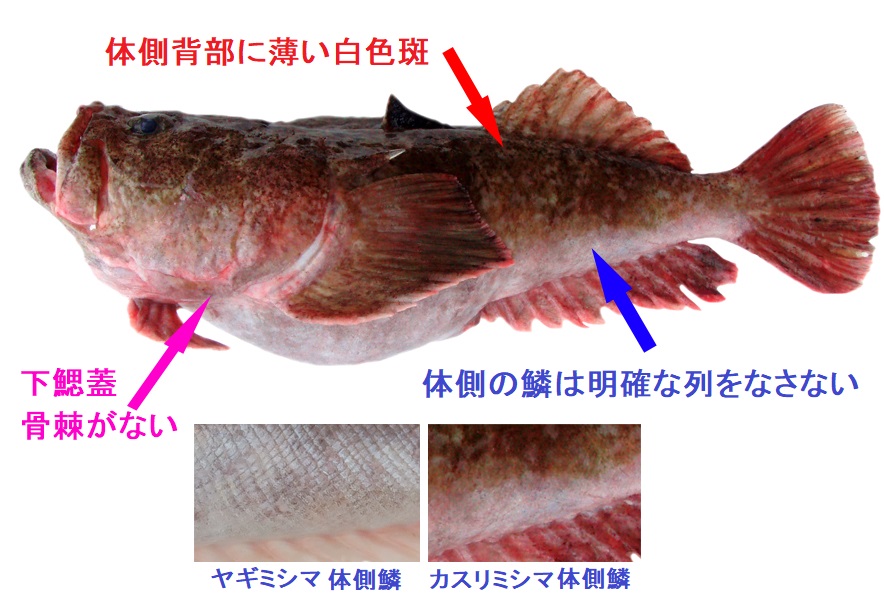

ヤギミシマとほかのミシマオコゼ科との同定ポイント(提供:椎名まさと)

ヤギミシマとほかのミシマオコゼ科との同定ポイント(提供:椎名まさと)背中が濃い色、腹部が白色で体側背面に細かい斑紋がありますが、この斑紋以外に目立つ斑紋はなく、ほかのミシマオコゼ属魚類のほとんどと見分けられます。

カスリミシマとの見分けは、体側の鱗は明確な列をなすことで見分けるのがよいでしょう。

カスリミシマ Uranoscopus turbisquamatus(Okamura and Kishimoto, 1993)

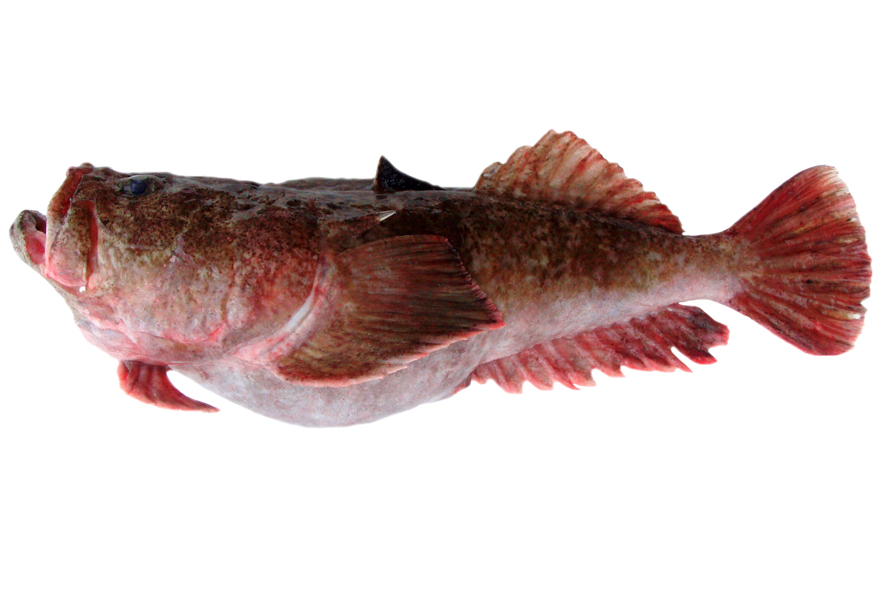

長崎県産のカスリミシマ(撮影:椎名まさと)

長崎県産のカスリミシマ(撮影:椎名まさと)カスリミシマは体長35センチを超え、ミシマオコゼ属の中では大きくなる種です。

最初に九州-パラオ海嶺で採集され、このほか長崎県、紀伊半島、ニュージーランドからも得られており、尼岡ほか(1990)では未記載のままUranoscopus sp.として掲載され、その後1993年に新属新種として記載されました。やや深海性で水深100~510メートルから採集されています。

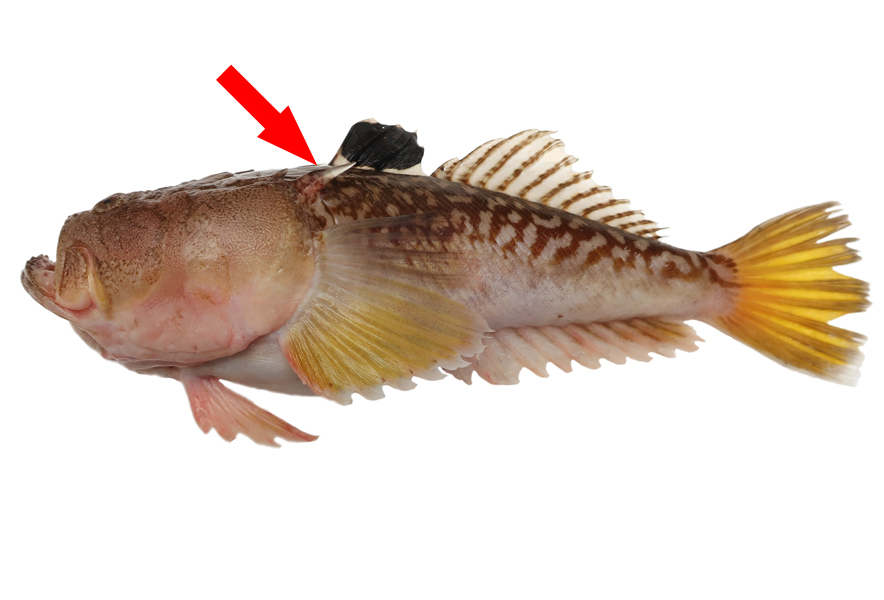

カスリミシマとほかのミシマオコゼ属との同定ポイント(撮影:椎名まさと)

カスリミシマとほかのミシマオコゼ属との同定ポイント(撮影:椎名まさと)ほかのミシマオコゼ属魚類とことなり、体側の鱗が明確な列を形成しないことが特徴。体側には白く薄い斑点が入りますが、ミシマオコゼやキビレミシマほど明瞭なものではありません。

また下鰓蓋骨に棘がないのも特徴とされ、これらのほか、骨学的な様々な特徴により独自のカスリミシマ属とされましたが、現在はミシマオコゼの中に含めることが多くなっています。

そのため、記載者の名前に括弧がついているのです。

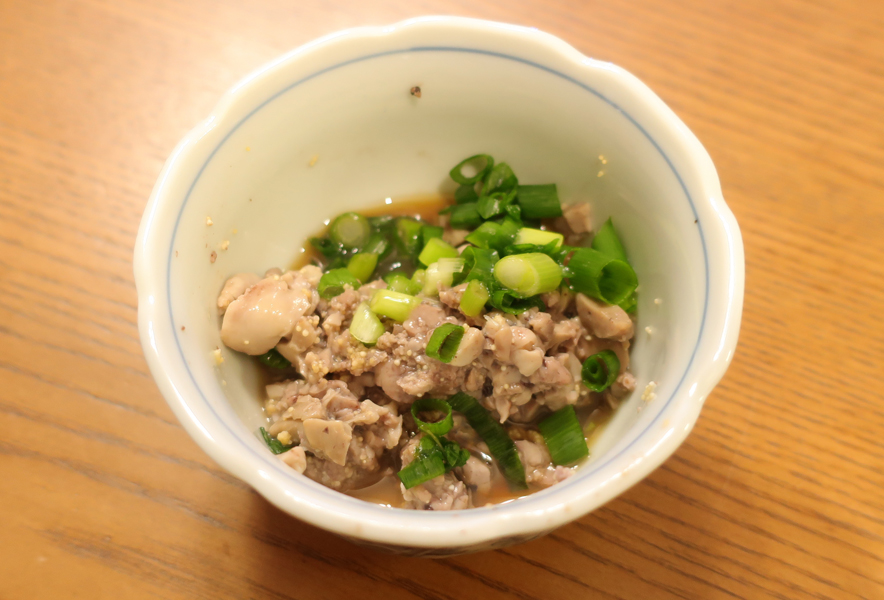

ミシマオコゼ属はみな美味しく食べられる!

ヤギミシマの刺身。美味しい(撮影:椎名まさと)

ヤギミシマの刺身。美味しい(撮影:椎名まさと)筆者は、ここに挙げたミシマオコゼ属の魚5種をすべて食してきました。昔は「味はまずい」などという評価でしたが、実際は美味しく食べられる魚です。

身は美しい色をしており、お刺身にしても唐揚げにしてもかなり美味。近年評価が上がり、いい値で出回るようになりました。

どの種も美味しかったのですが、その中でも特に大型になるカスリミシマは極めて美味でした。

注意しなければいけないのは、鮮度が悪くなりやすいということです。大食漢である本種は水揚げされて、胃の中に消化された魚が入っていることがあるので、購入したら早いうちに胃の中を空にしたほうがよいでしょう。

なお、肝臓や卵巣は絶対に捨ててはいけません。これらもゆでて食べると非常に美味なのです。

ミシマオコゼの肝。美味しい(撮影:椎名まさと)

ミシマオコゼの肝。美味しい(撮影:椎名まさと)なお、ミシマオコゼ科としてはもう1種、サツオミシマという種はまだ食べたことはありません。

この魚は比較的浅い海におり、比較的水揚げはあるようですが、筆者とはなぜか良縁がなく……。

「欲しい」と10年以上入手を切望しているのですが、いまだにその願いは叶っていません。今年入手したい魚のひとつです。

(サカナトライター:椎名まさと)

文献

尼岡邦夫・松浦啓一・稲田伊史・武田正倫・畑中 寛・岡田啓介(1990)、ニュージーランド海域の水族.深海丸により採集された魚類・頭足類・甲殻類、海洋水産資源開発センター

榮川省造(1982)、新釈 魚名考、青銅企画出版

Kishimoto, H.1987. A new stargazer, Uranoscopus flavipinnis, from Japan and Taiwan with redescription and neotype designation of U. japonicus. Japan. J. Ichthyol. 34(1): 1-14.

小枝圭太・畑 晴陵・山田守彦・本村浩之(2020)、大隅市場魚類図鑑、鹿児島大学総合研究博物館

益田一・荒賀忠一・吉野哲夫(1975)、魚類図鑑 南日本の沿岸魚、東海大学出版会

Okamura, O. and H. Kishimoto, 1993. Selenoscopus turbisquamatus, a new genus and species of uranoscopid fish from Japan and the Norfolk Ridge. Japan. J. Ichthyol. 39 (4): 311-317.

山田梅芳・時村宗春・堀川博史・中坊徹次(2007)、東シナ海・黄海の魚類誌、東海大学出版会

1

2