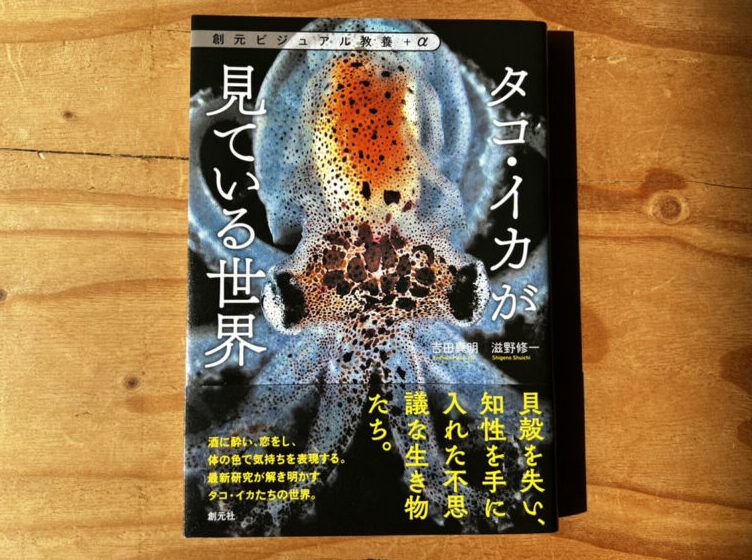

無感情のような、あるいはすべてを見透かしているような──そんな目でこちらを見つめる、表紙の写真が印象的な『タコ・イカが見ている世界』(吉田真明、滋野修一[2025]、創元社)。本書では、タコやイカの進化の歴史から特異な身体構造、さらには彼らの“心”(知性)のあり方まで、最新の研究成果とともに紹介・解説されています。

タコやイカは、オウムガイや絶滅したアンモナイトと同じく、貝のような殻を持つ祖先から進化した「頭足類(とうそくるい)」に分類される生きものです。私たち人間とはまったく異なる身体の構造をしていますが、近年の研究によって、他個体とのコミュニケーションや鏡像認知など、人間にも通じるような知性を備えていることが明らかになってきました。

こうした頭足類の研究の盛り上がりは目覚ましく、『タコの知性 その感覚と思考』(池田譲[2020]、朝日新書)など関連する書籍の刊行が続いています。

豊富な図版とともに、2人の研究者が案内するタコ・イカの深世界

本書は、異なるアプローチで長年タコ・イカに向き合ってきた2人の研究者による共著です。

ゲノム解析などを通じて頭足類の起源を探ってきた吉田真明さん(島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター教授)。そして、脳科学・進化生物学を専門に、「知性とは何か?」といった問いに向き合ってきた滋野修一さん(テクノプロR&D技術員)。

それぞれの専門的な知見をもとに、不思議で奥深いタコ・イカの世界を案内してくれます。

ヒメイカ(提供:PhotoAC)

ヒメイカ(提供:PhotoAC)豊富なビジュアルとともに構成されており、本書ならではの貴重な図版が見られるのも魅力の一つです。

例えば、2024年4月に吉田さんが中心となって「島根県立しまね海洋館 アクアス」と協力して実施されたダイオウイカの公開解剖の様子や、「うどんほどの太さ」と例えられる巨大な神経繊維を含む内部構造の写真が掲載されています。

また、滋野さんが参加する「鳥羽水族館」(三重県)との共同研究で記録された、オウムガイの胚をとらえた写真も収録。数十本もの触手と、殻を持つオウムガイですが、胚の段階では、タコやイカにそっくりな姿を見せる時期があり、頭足類のつながりを視覚的に感じさせてくれます。

オウムガイ(提供:PhotoAC)

オウムガイ(提供:PhotoAC)理解できそうで、やっぱりわからない=だから面白い

豊富なビジュアルに加え、見開き1ページごとに話題が完結する構成になっているため、非常に読みやすく、入門書としてもぴったりの一冊です。「恐竜より太い神経を持つイカ」「ChatGPTによく似たタコの脳」など、ページをめくるたびに気になるトピックスが現れ、吸盤のように読む手をつかんで離しません。

タコやイカは、人間とはあまりにも異なる姿をしていて、どこか遠い存在に感じられるかもしれません。けれども、彼らの知性や社会性を知るにつけ、どこか近しく思えてくる。でもやっぱり、どうにも不思議で理解しきれない──そんな風に思考を行ったり来たりしながら、気がつけばタコ・イカの虜になっていることでしょう。

彼らは何を感じ、どんな世界を見ているのでしょうか。本書を読み終えたとき、表紙に映るその瞳の見え方が、少しだけ変わっているかもしれません。

(サカナト編集部)