死んだクジラは<時空間的な架け橋>?

次に、絵本のテーマである「鯨骨生物群集」の解説へ。

深海の堆積物1平方メートルあたりに生きものは数グラムしかおらず、死んだクジラは2000年分の有機物に相当するインパクトがあるといいます。実際に鯨骨生物群集が映る映像が流されると、コンゴウアナゴなど多数の生きものが集まっている様子が確認でき、深海の生きものにとって沈んできたクジラは“ごちそう”であることが分かります。

店内のガラス面には事前に鯨骨が描かれ、参加者はその周辺に様々な深海生物のイラストを描いた(撮影:サカナト編集部)

店内のガラス面には事前に鯨骨が描かれ、参加者はその周辺に様々な深海生物のイラストを描いた(撮影:サカナト編集部)また、鯨骨生物群集は短い間に遷移していくことも特徴的で、「肉を食べる生きもの」→「骨を食べる生きもの」→「毒(硫化水素・メタンガスなど)を使って有機物を作る生きもの」→「足場として利用する生きもの」の4つのフェーズがあると考えられているのだといいます。

『クジラがしんだら』では「肉を食べる生きもの」から「骨を食べる生きもの」までを描いており、中でも“鯨骨生物群集らしい”のは骨侵食期で、その主役はホネクイハナムシという動物なのだそうです。このホネクイハナムシは首長竜の時代にも痕跡が見つかっており、非常に古い時代から存在していたことが判明しています。

SAKANA BOOKSのスタッフによるホネクイハナムシのイラスト(撮影:サカナト編集部)

SAKANA BOOKSのスタッフによるホネクイハナムシのイラスト(撮影:サカナト編集部)こうしたことから藤原さんは、死んだクジラは「海面と深海」「死と生」「過去と未来」をつなぐ役割を果たしているといいます。

海洋の表層で生きていたクジラが海底へと沈んでいき、さまざまな命へと繋がっていく──そして、昔から生きてきたものを今・未来に繋いでいくことで、「時空間的な架け橋として深海の生態系を支えている」と解説しました。

深海洞窟の生物多様性を調査

JAMSTECは現在、大東諸島周辺海域等の深海洞窟をターゲットとして、生物多様性把握のための深海調査に取り組む研究プロジェクト「D-ARK(Deep-sea Archaic Refugia in Karst)」に取り組んでいます。

藤原さんが最新の調査結果について触れると、「深海」に関心のある参加者のみなさんは特に聞き入っている様子が見受けられました。今後、さまざまな形で研究結果が発表されるかもしれません。

質疑応答&サイン会も大盛り上がり

質疑応答が待ちきれず休憩時間に質問するお子さんも(撮影:サカナト編集部)

質疑応答が待ちきれず休憩時間に質問するお子さんも(撮影:サカナト編集部)トークショーの終盤に行われた質疑応答では、絵本の制作にあたり、絵を担当したかわさきしゅんいちさんとはどのような話し合いがあったのかという質問がありました。

江口さんは「かわさきさんは正確に生物を描くこともできるが、物語を感じさせる絵を描くこともできる。そのバランスをどう取るかはかわさきさんに一任した」と明かした上で、完成した絵については「1冊の絵本の中にも、リアルさと共感のしやすさがあり、奇跡のようにバランスが取れている」と話しました。

一方、藤原さんには、鯨骨生物群集の最後のフェーズでは「生きものたちの足場になる」と考えられていることについて、「最終的に骨が無くなることはあるのか」との質問。

藤原さんは、「実は最後のフェーズは自然下でまだ見つかっていない」とし、「ホネクイハナムシが多いと骨はスカスカの状態になる。実際には粉々になり、無くなってしまうのではないか」との見解を示しました。

各参加者に丁寧に応えるゲストのお二人 サイン会は長蛇の列に

トークショーの終了後にはサイン会が実施され、多くの参加者がゲストお二人との会話を楽しみながらサインをもらっていました。

中には、『クジラがしんだら』の表紙イラストを真似て絵を描いてきたという6歳の女の子も。これにはゲストのお二人も感激した様子でした。

鯨骨模型やグッズを販売 深海魚タッチも登場?

会場ではそのほか、関連グッズなどの販売も行われました。

鯨骨模型(撮影:サカナト編集部)

鯨骨模型(撮影:サカナト編集部)博物模型専門の製作会社・アンフィ合同会社による、手のひらサイズの鯨骨(鯨骨生物群集)模型は、アクリル絵の具などで着色すれば、オリジナル鯨骨生物群集をつくることができるという逸品で、多くの参加者が「こんなの見たことない」と手に取っていました。

イラストレーター・ひらのあすみさんによるグッズ(撮影:サカナト編集部)

イラストレーター・ひらのあすみさんによるグッズ(撮影:サカナト編集部)また、江口絵理さんの著書『ほるぷ水族館えほん ゆらゆらチンアナゴ』(ほるぷ出版)で絵を担当した、イラストレーター・ひらのあすみさんのグッズも登場。鯨骨生物群集を描いたイラスト作品のパネル展示も行われました。

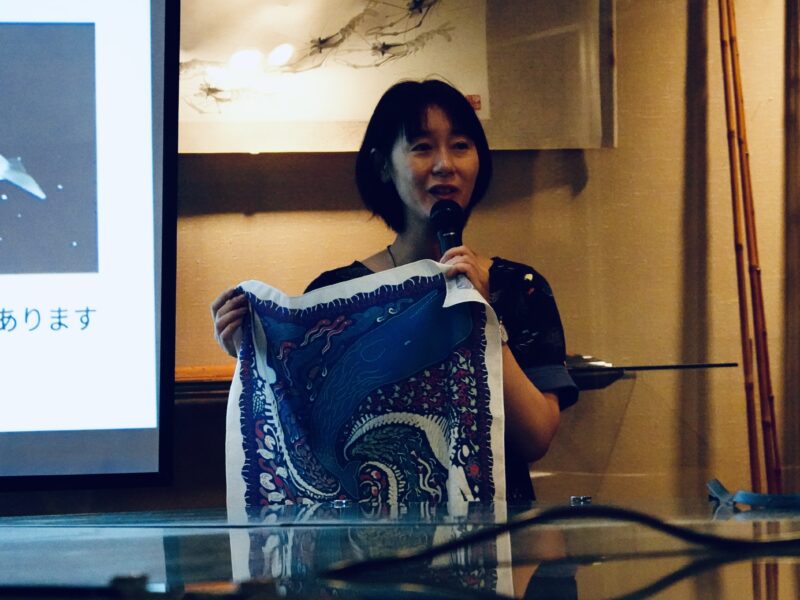

私物の鯨骨生物群集グッズ<イラスト:ひらのあすみさん>を披露する江口さん(撮影:サカナト編集部)

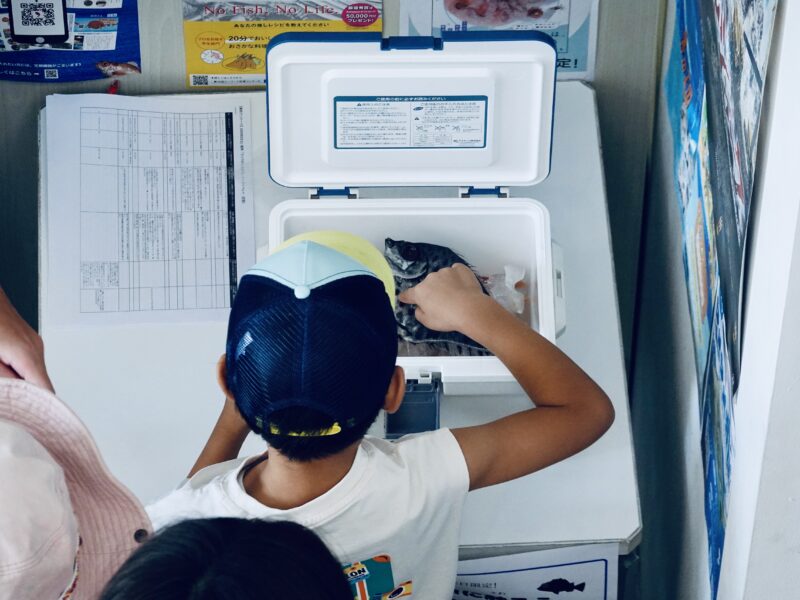

私物の鯨骨生物群集グッズ<イラスト:ひらのあすみさん>を披露する江口さん(撮影:サカナト編集部)さらには、急遽SAKANA BOOKSのスタッフが持参した深海魚にタッチできるコーナーも登場。子どもたちは楽しそうに触りながら、スタッフから魚の説明を受けていました。

即席の深海魚タッチコーナーにはオオヒシマトウダイなどが並んだ(撮影:サカナト編集部)

即席の深海魚タッチコーナーにはオオヒシマトウダイなどが並んだ(撮影:サカナト編集部)