『日本産ウミヘビ科魚類図譜』について

━━『日本産ウミヘビ科魚類図譜』に話を移します。まずは概要を教えてもらえますか。

『日本産ウミヘビ科魚類図譜』は日本産ウミヘビ科魚類に特化した図譜です。国内で記録された72種のすべての全身カラーイラストを掲載しました。

プロポーションや形態などを忠実に再現しているので、種ごとに比較もしやすいのも特徴です。後半には線画付きの検索表も載せているので、見つけたウミヘビがどの種類なのか検索表を辿って同定できるようになっています。

イラストは私、文と監修はウミヘビ科魚類の著名な研究者である日比野友亮先生に担当していただきました。線画についても、論文には歯の配列などの線画が載っているので参考にしつつ、日比野先生にも資料を提供していただきながら描きました。

『日本産ウミヘビ科魚類図譜』(提供:ざんくるす)

『日本産ウミヘビ科魚類図譜』(提供:ざんくるす)━━今回、「図鑑」ではなく「図譜」として作品を出したのはなぜですか?

図譜と図鑑に明確な定義があるわけではないようですが、グラバー氏が水産動物の博物画を編纂した『グラバー図譜』のように、図譜と題された書籍には博物画やイラストを扱ったものが多いです。

本書は、ウミヘビのイラストを前面に押し出しているので、タイトルとしてより『図譜』がふさわしいと考えました。

また、イラストを主題にする都合上、よくある魚図鑑のような、各魚種ごとの分布域や生態といった詳細な解説は今回載せていません。

━━どうしてウミヘビにフォーカスを当てた図譜となったのでしょうか。

私自身、昔はウミヘビに対して特別関心を抱いていたわけではありませんでした。

きっかけは、ウミヘビのイラストを描いた際に日比野先生と出会ったことです。日比野先生との交流の中で、ウミヘビを含めたウナギ目魚類に対してある種の愛着のようなものが湧きました。

そして昨年、創作仲間の骨密堂さんから受けたインタビューがサカナトに掲載され、そこで「ウナギ目の画集をつくりたい」と発言したことがきっかけで、日比野先生からウミヘビ同人誌の制作を誘われて、結果的に本書が完成しました。

━━昨年で掲載されたインタビューが本書作成のきっかけとのことですが、約1年での完成はかなり早いですね。

はじめに本の構成や図譜に入れる情報を話し合って決めました。このタイミングで図譜の仕様なんかも決まりましたね。

ウミヘビという長い魚をどうやって紙に埋めていこうか考えた時、真っ直ぐにしたウミヘビの収まりがいいことが理由で“横開きの図譜”にすることを決めました。

掲載しているイラストはほとんどSNSにアップしていたものを使っているので、作業は以前描いたものの修正がメインです。日比野先生が送っていただいた文をもとに編集して、それを日比野先生に確認してもらうという作業をひたすら繰り返していました。

新たに描く必要がある種に関しては一から描いたのですが、新しくカマヒレウミヘビが国内で記録されたときは驚きましたね。日比野先生から今年4月に「すみません。獲れてしまいました」と知らせを受け、急遽イラストを追加したことが印象に残っています。

それと、編集作業を途中から父にも手伝ってもらったことも大きいです。日比野先生のお仕事が速いこともあり、比較的スピーディーに作業を進めることができました。

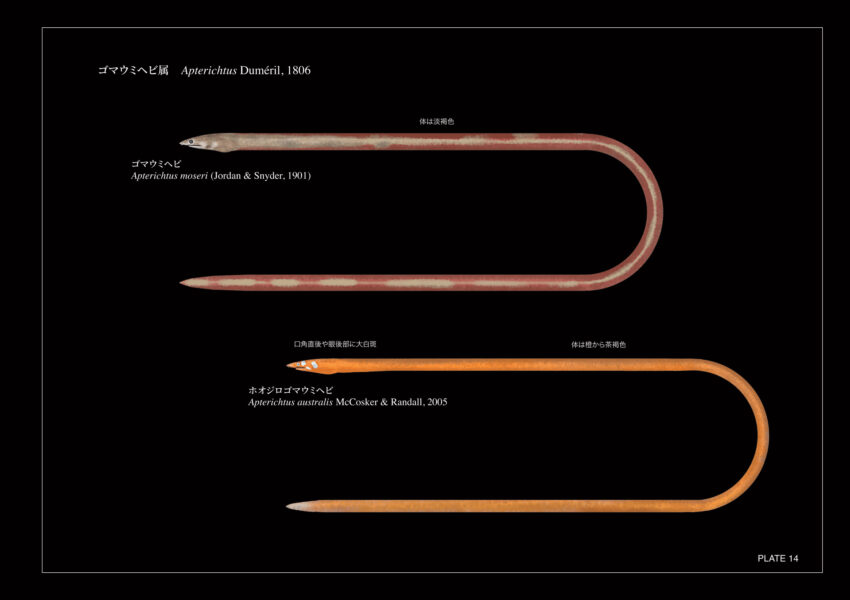

ゴマウミヘビ属のページ(提供:ざんくるす)

ゴマウミヘビ属のページ(提供:ざんくるす)━━横開きにしたのはウミヘビにが真っ直ぐ掲載できることが理由とのことですが、真っ直ぐではなく”つの字”になっているウミヘビもいますね。これにはなにか理由があるのでしょうか。

この違いは体高が関係しています。

実は“つの字”になっているウミヘビは、極端に細長いグループなんです。こういったウミヘビをまっすぐ描いてしまうと顔がとても小さくなってしまうので、ウミヘビを大きく見せるために“つの字”にして掲載しました。

━━イラストだからこそできる工夫ですね。制作をしていて、特にお気に入りのページやグループはありますか?

どのウミヘビも愛着があるのでとても迷いますが、強いて言えばミミズアナゴ属、ショウキウミヘビ属、ゴマウミヘビ属ですかね。特にミミズアナゴ属のページは種類が多くて大変だったのですが、収まりの良いレイアウトになったと思っています。

ショウキウミヘビ属の部分は、今年の1月に論文が出て和名が付いたばかりのゴテンバウミヘビが掲載されています。三重県で採集された個体で、これも獲れたというお知らせを日比野先生から受け取ったことが印象に残っていますね。

ゴマウミヘビ属も面白い魚たちで、既に日本で見つかっているのに、国内で標本が得られていないから和名がない種がいるんです。

さらに、ホルマリン等で固定すると模様が消えてしまうことが多く、また採集機会にも乏しいので、生きているときにどのような模様をしていたかわかっていない種もいるのが特徴です。色彩がわかっている種についても、水中写真だと頭だけしか見えないことも多く、全身の色彩を把握することにすごく苦労しました。

実際、『日本産ウミヘビ科魚類図譜』でも、固定標本の色彩情報をもとにして塗ったゴマウミヘビ属が2種います。

種類を問わずいろいろな魚を描いて、自分の表現の幅を広げたい

━━この図譜は、今年7月に開催された「博物ふぇすてぃばる!」(様々な学術ジャンルを題材にした、グッズの販売や研究発表が行われるイベント)で頒布されたそうですね。来場された方の反応はいかがでしたか。

とても好評でした。イベントに来られた方はSNSでイラストを見てくださっていた方が多く、お声もかけていただいて大変ありがたい限りです。

また、SNSでの購入報告もありがたく見させていただきました。現在はBOOTHでの販売も開始していますし、引き続き多くの人に読んでいただけると嬉しいです。

━━かなり反響があったんですね!今後は他の分類群でも図譜作成の予定はありますか?

今のところ予定はありませんが、機会があれば本書と似たようなコンセプトで作るのも面白いかなと思っています。

個人的にはウツボ科でこういったものがあったら嬉しいです。ウツボマニアの方は僕の知り合いにも多いので、ウミヘビ科同様、結構需要がある分類群だと思っています。

━━最後に、今後挑戦したい作品や展示についてなど、夢や目標があれば教えてください。

これからも種類を問わずいろいろな魚を描いて、自分の表現の幅を広げたいと思っています。

また、今回はウミヘビというマニアックな魚種に絞った本を出しましたが、いずれは過去絵をまとめた、ちゃんとした画集的なものを出してみたいなと考えています。

直近でいうと、11月3日(月)に開催される「うみたかマルシェ」(東京海洋大学品川キャンパスの海鷹祭で行われるハンドメイドイベント)に骨密堂さんと共同出展するので、グッズの制作をそれまでに間に合うようにするのが目標です(笑)