ウツボは肉食性が強い!何を食べる?

ウツボに限らず魚飼育の楽しみといえば、給餌でしょう。

クモウツボにイカを与える(提供:椎名まさと)

クモウツボにイカを与える(提供:椎名まさと)イヌやネコのように、ボール遊びをしたり、追いかけっこして遊ぶことができない魚の飼育では、この給餌が魚との最大の触れ合いとなります。

ただし与えすぎはよくありません。ウツボの種類や大きさにもよりますが、筆者は大体1週間に2回ほど、写真の大きさのイカの足を与えています。

水槽に導入してしばらくは何も食べませんが、空腹のときにイカなどを置いておくと食べることが多いです。

ウツボといえばよくタコを襲うシーンがクローズアップされますが、タコと同じ頭足類であるイカもウツボの好物のひとつといえ、健康上問題がなければばくばくと平らげてしまいます。

底に沈んだイカを食べるサビウツボ(提供:椎名まさと)

底に沈んだイカを食べるサビウツボ(提供:椎名まさと)しかし与えすぎは急死につながることがあるとされていますし、食べ残しがあると水質悪化を引き起こしやすいのでよくありません。

筆者は購入したイカの下足などを切り分けて小袋につめていったん冷凍、解凍して与えています。いったん冷凍するのは寄生虫などを殺すためです。

クモウツボやシマアラシウツボといったアラシウツボ属のウツボは甲殻類を食べていることがよくあり、以前シマアラシウツボをさばいたときに消化管の中からカニの甲や脚の破片が多数出てきたことがあり、これらの種を飼育する水槽にはカニの仲間を入れてあげると、初期、まだイカなどを食べてくれないときに効果的です。

ただしカニの殻は水を汚すので、食べた後の殻はホースで吸い取ってあげましょう。

ウツボやトラウツボなどの大型個体ははイカのほか、アジの切り身なやイワシのミンチなども好んで食べますが、そのような餌は脂肪分が多く、イカ以上に水を汚しやすいので、ほどほどにします。オーバーフロー水槽であればプロテインスキマー(タンパク質分離機)などの器具をつけるのもよいでしょう。

噛まれてけがをしないようにしよう

なお、餌はかならずピンセットでつまんで与える必要があります。そうしないと、ウツボに咬まれてけがをするおそれがあるからです。

サビウツボかまれてけがをしたところ(提供:椎名まさと)

サビウツボかまれてけがをしたところ(提供:椎名まさと)筆者も飼育しているサビウツボにかまれてけがをしたことがあります。

けがをしたら消毒し、真水で洗って病院へ行った方がよいでしょう。海水・淡水にかぎらず魚の飼育水には細菌やバクテリアなどが多く含まれているためです。

ウツボには主に生の餌を与えることになるため、どうしても硝酸塩濃度が上がりやすくなります。強力なろ過槽を使用しているだけではだめで、しっかり水かえして対処しましょう。基本的に2週間に1回、水量の半分から3分の1をかえるようにします。

水かえはしっかりしよう(提供:椎名まさと)

水かえはしっかりしよう(提供:椎名まさと)しかし、餌をあげすぎたとき、あるいは、ウツボが餌を吐き出してしまいそのせいで水質が悪化することもあります。その場合、海水が濁り、腐ったようなにおいがすることが多いです。

そのようなときは水をすべてかえてあげましょう。そして、同時に液体のろ過バクテリアも添加するとよいです。

楽しいウツボとの生活を

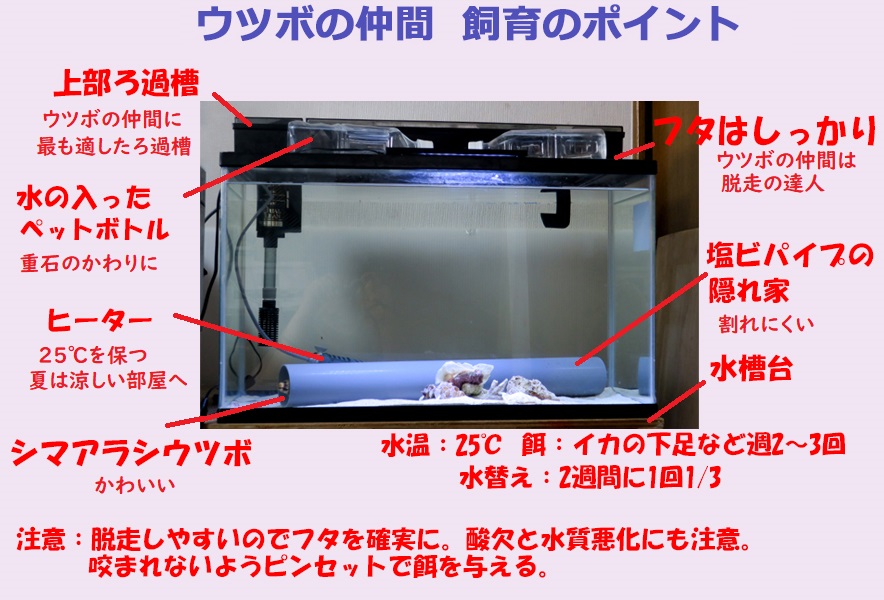

ウツボ飼育のポイント(提供:椎名まさと)

ウツボ飼育のポイント(提供:椎名まさと)このように、ウツボの仲間を水槽で飼育するのには覚えておかなければいけないことがたくさんあるのですが、とても楽しいものです。

みなさんも楽しいウツボの仲間との生活を過ごしてほしいと願っています。

(サカナトライター:椎名まさと)

参考文献

榮川省造(1982)、新釈 魚名考、青銅企画出版

中坊徹次編(2013)、日本産魚類検索 全種の同定 第三版、東海大学出版会

上野輝彌・坂本一男(2005)、新版 魚の分類の図鑑 -世界の魚の種類を考える、東海大学出版会

コーラルフィッシュ Vol.31、えい出版社

マリンアクアリストVol.75、エムピージェー

2