釣りが好きで、魚を食べるのも好きな小学6年生の息子は、最近では自分で魚の卸屋に行き、その日の鮮魚を買ってくる。

この日はホウボウを仕入れ、親子で調理してみた。

ホウボウはこんな魚

ホウボウはホウボウ科に属する魚。大きいものは40センチにもなるが、この日のホウボウは30センチほど。胸鰭が大きく開き、羽のように見えた。

浮袋で「グーグー、ボーボー」という音を出すという。この音が由来で「ホウボウ」という名がついたと言われているそうだ。

なぜ、音を出すかというと、明確ではないが相手を驚かしたり、仲間に危険を知らせるためだとか。

生息位置は水深600メートル以浅の砂泥底。胸びれの一部が太く、昆虫の脚のように発達しており、これを動かして海底を歩く。

包丁を使ってさばいていく

今回は息子が一人で捌くのに挑戦。危ない部分のみサポートに入れるように、そばで見守る。

三枚おろしから(撮影:栗秋美穂)

三枚おろしから(撮影:栗秋美穂)まずは三枚おろし。骨の上を切っていく。

最初は小刻みに包丁を入れていくと、尾に向かってスムーズに包丁が入る。

骨を外していく(撮影:栗秋美穂)

骨を外していく(撮影:栗秋美穂)裏返して、同じように骨の上ギリギリに包丁を入れる。

このとき、底面は骨だけなので安定しないので、慎重にさばくこと。

ひとまず柵取りができた(撮影:栗秋美穂)

ひとまず柵取りができた(撮影:栗秋美穂)上手に3枚に仕上がった。

皮を剥いだ際、その表面がキラキラしているほど鮮度がいい。

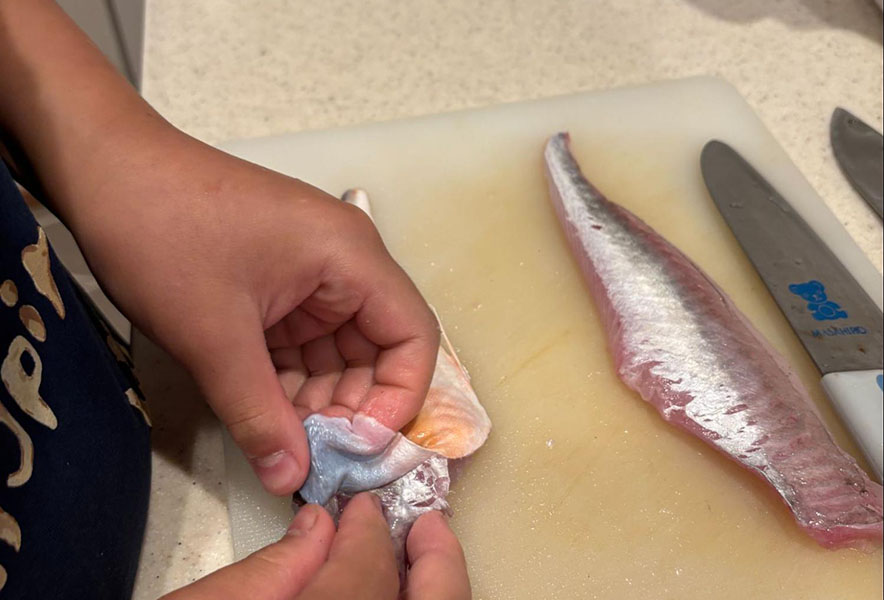

皮を剥いでいく(撮影:栗秋美穂)

皮を剥いでいく(撮影:栗秋美穂)身を削がないように、丁寧に皮を剥ぐ。中骨を抜こうとしたが硬く太く、普通のピンセットではダメだったので、ペンチを使った。

怪我無く息子ひとりで捌くことができたが、頭を落とすときなどは大きな力が必要だ。

また、包丁を扱うことは当然危険と隣り合わせ。お子さんが魚をさばくのに挑戦するときは、ぜひ近くで見守ってあげてほしい。

ホウボウの刺し身の完成!

斜めに削ぎ切りをして盛り付けると、白身の美味しい刺身が出来上がった。

刺身の盛り合わせの完成(撮影:栗秋美穂)

刺身の盛り合わせの完成(撮影:栗秋美穂)皿に盛られた、いちばん上がホウボウである。共に捌いたアジよりも分厚かったのが印象的だ。

ホウボウは通年出回っている魚なので、今度は天ぷらにしてみようと思う。

自分ではなかなか釣れない魚たちであるが、こうして「命」をいただく経験をすることで、さらに魚への愛着、または海の環境問題にも思いは繋がっていく。

子どもと共に魚を捌き、それを食する──命の営みに直接触れる体験をしてみてはいかがだろうか。

(サカナトライター:栗秋美穂)

参考文献

本村浩之(2015)、学研の図鑑LIVE 魚、小学館