日本食に欠かせない魚ですが、中には危険な種類も少なくありません。

危険な魚とは、大きく分けて「嚙まれたり刺されたりすると危険な魚」と「食べると危険な魚」の2つ。特に毒を持った魚を食べてしまうと最悪の場合、死に至る場合もあるのです。

自身で釣った魚を食べる機会がある人などは、どういった魚がどのような毒をもっているのか把握しましょう。

フグ毒で有名な<テトロドトキシン>

“魚の毒”と聞いて、まず思い浮かべるのは「フグ」でしょう。

トラフグ(提供:PhotoAC)

トラフグ(提供:PhotoAC)フグ毒の正体は「テトロドトキシン(TTX)」という物質で、トラフグなどのフグ類に代表される神経毒です。

猛毒の青酸カリの500~1000倍ともいわれる毒性があり、少量でも呼吸困難を引き起こし、死に至ることがあります。そのため、フグは免許を持つ調理師しか調理ができないのです。

なお、フグ以外にも、ヒョウモンダコやツムギハゼなどにもTTXが含まれており、これらの生き物は食用にはなりません。

非常に強力な<パリトキシン・パリトキシン様毒>

アオブダイやハコフグなどが持つ神経毒「パリトキシン・パリトキシン様毒」も非常に強力です。その毒性はテトロドトキシンの数十倍ともいわれています。

アオブダイは食用にできません(提供:PhotoAC)

アオブダイは食用にできません(提供:PhotoAC)主にブダイ科のアオブダイなどを食べて発症しており、厚生労働省から販売自粛要請が出されています。また、ハコフグ科のハコフグやウミスズメも、パリトキシンを蓄積することがあるため注意が必要です。

パリトキシン中毒になると激しい筋肉痛があり、重症化すると横紋筋が溶けて死に至ります。その他、クエ科の魚やソウシハギなどでも中毒例が確認されています。

多くの肉食魚が持つ<シガテラ毒>

シガテラ毒は多くの肉食魚が持つ毒ですが、死に至る例は稀です。

具体的な例としてバラフエダイ、イッテンフエダイ、イトヒキフエダイ、バラハタなどにみられます。

バラフエダイ(提供:PhotoAC)

バラフエダイ(提供:PhotoAC)イシガキダイやヒラマサなど普通の鮮魚店で売られている魚にもみられ、近年は本州や九州でイシガキダイによる中毒が増加しているそうです。

また、ドクウツボやオニカマスもシガテラ中毒の危険があり、オニカマスについては昭和28年に厚生労働省から食用禁止の通達が出ています。

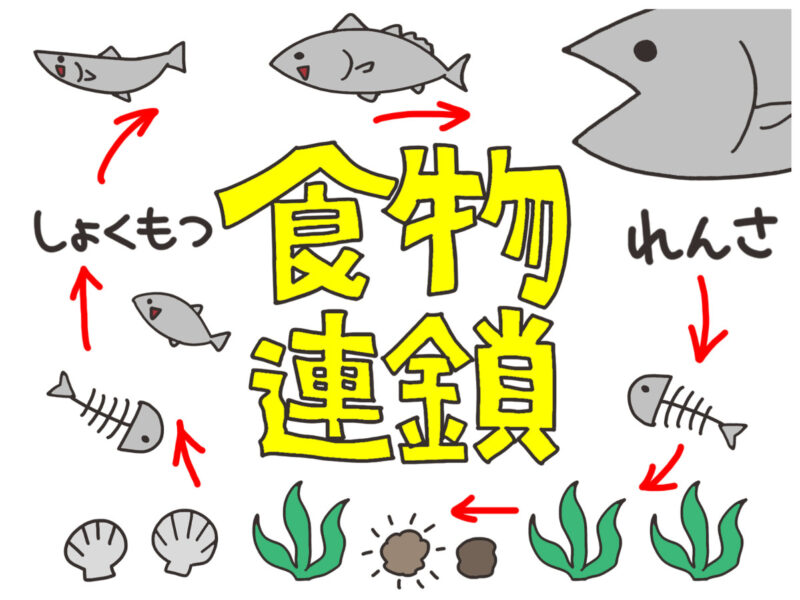

食物連鎖によって蓄積する毒

シガテラなどの毒は食物連鎖によって蓄積するため、様々な要因で有毒化することがあります。

食物連鎖で大型魚に毒が蓄積しやすい(提供:IllustAC)

食物連鎖で大型魚に毒が蓄積しやすい(提供:IllustAC)鮮魚店や海鮮料理店で提供される魚は安全度が高いですが、稀に食中毒が発生しています。

また、大型魚では毒性が高くなる傾向があるそうなので、特に注意が必要です。

油が漏れ出す<ワックスエステル>

ワックスエステルは消化できない蝋状の物質。食べると消化不良で下痢を起こすだけでなく、皮膚や肛門から油が漏れ出す皮脂漏症と呼ばれる症状を引き起こす場合もあります。

バラムツ(提供:PhotoAC)

バラムツ(提供:PhotoAC)バラムツとアブラソコムツ、クロオーマトウダイなどに多く含まれ注意が必要です。

なお、バラムツとアブラソコムツについては、厚生労働省から食用禁止とされており、市場に流通することはありません。死亡例はありませんが、激しい下痢症状が続くため注意しましょう。

ちなみに、ワックスエステルではありませんが、アブラボウズは筋肉中の脂肪含有率が高く、食べ過ぎると消化不良を起こすのでこちらも気をつけてくださいね。

少しでも不安があれば調べよう

自分で釣った魚については、目利きが不十分だと危険があるため、少しでも不安であればきちんと調べましょう。

ツムギハゼなんかは毒魚と知らなければ食べてしまうかもしれません……。

楽しく釣りをして安全な魚を持ち帰り、おいしく頂きましょう。

(サカナトライター:額田善之)

参考資料

厚生労働省:自然毒のリスクプロファイル

厚生労働省:安全なフグを提供しましょう

『海洋動物の毒』日本救急医学会雑誌(1999年 10 巻 1 号 4-27)