水族館で行われているバックヤードツアーに参加したことはありますか?

さまざまな水族館で体験できるバックヤードツアーですが、もちろん内容や特徴はそれぞれ異なります。

高知県土佐清水市にある水族館「足摺海洋館SATOUMI」のバックヤードツアーに参加してみると、“水族館の裏側”を垣間見ることができました。

魚たちの秘密や飼育の大変さを知ることで、もっと水族館を楽しめるようになったのです。

水族館のバックヤードツアー

バックヤードツアーは、その名の通り、水族館の裏側を見て回るツアーのことです。

水族館によって内容はまちまちですが、飼育員さんの解説を受けながら生きものたちの飼育風景や展示準備を見たり、実際にエサをあげる体験ができたりと、水族館好きには夢のような時間を過ごすことができます。

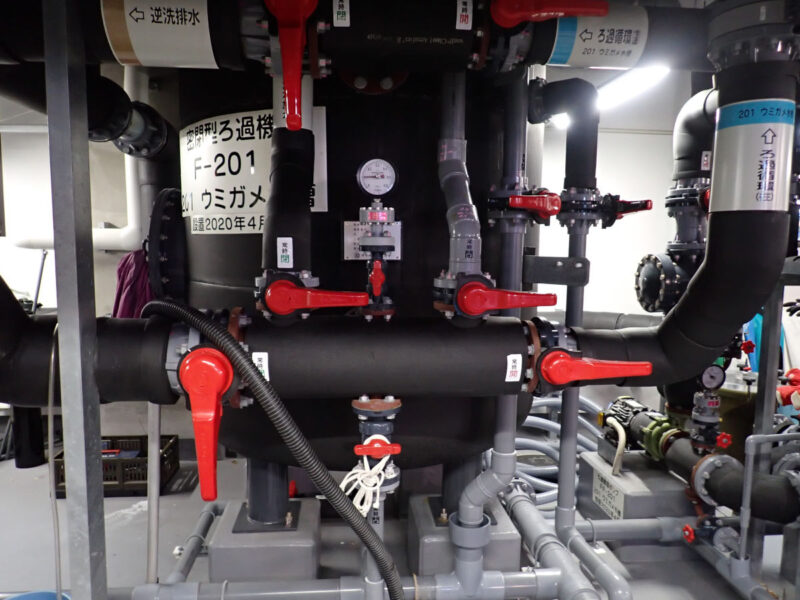

複雑な配管にびっくり(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)

複雑な配管にびっくり(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)足摺海洋館SATOUMIのバックヤードツアーは、水槽の裏側や展示前の生き物たちのケア、生きものの標本などの解説を受け、最後に大きな外洋水槽でのエサやりも体験できるという内容。

土日祝日の11時から約40分間のツアーで、定員は10名。公式サイトの申し込みページから前日までの事前予約が必要です。

参加費は3歳以上から1人500円で、入館も必要となります。

足摺海洋館SATOUMIのバックヤードツアーを実際に体験

足摺海洋館SATOUMIのバックヤードツアーでは、まず“秘密の通路”を通って、バックヤードに入ります。その後、いくつかの水槽を見学しながら、飼育員さんが解説してくれます。

全てをお伝えすると楽しみが半減するので、ここでは概要を紹介していきます。

ミズクラゲがいつも見られる理由

ミズクラゲの生活環はいくつか段階があり、成長が止まるとある一定の期間しか生きられません。傘が破れたり、死んでしまったりして展示できない状況となる前に、入れ替えや補充が必要になるのです。

ミズクラゲの幼生(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)

ミズクラゲの幼生(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)そこで、前もって成長をずらして飼育する必要があります。

ここがミズクラゲ展示において最も大切な部分。その秘密は──ぜひバックヤードツアーに参加して、飼育員さんから解説を受けてくださいね。

魚のケガや病気をケア

海で捕獲した魚や展示中に皮膚病になった魚、ケガをした魚はケアをしないといけません。

病気の蔓延を防ぐことや動物福祉の観点から魚を健康に飼育する義務があることから、水族館ではきちんと生体のケアを行っています。

治療中のアカメの幼魚(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)

治療中のアカメの幼魚(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)薬や栄養剤などが含まれる薬液でケアをしてから、健康であることが確認できると、表の水槽で展示することができます。

薬が溶けた水は黄色くちょっとびっくりしますが、これは薬草風呂のようなものなのだとか。

ここでは、飼育員さんたちの見えないところでの大変さが垣間見えました。自宅で生きものを飼育している人も、動物福祉の観点も持ってお世話をしてほしいと思います。

標本を見て触って生きものの秘密に触れる

足摺海洋館SATOUMIのバックヤードツアーでは、研究室に入ることもできます。研究室にはさまざまな魚や海の生きものの標本があり、生態などの秘密を教えてもらえました。

例えば、「サメの皮膚はなぜ“サメ肌”と呼ばれるのか?」「サメの歯は種類によって異なる特徴がある」──などです。こうした生態の秘密は、近くで見て、触れないと絶対に知ることができません。

サメ肌を実感中(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)

サメ肌を実感中(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)サメの肌の特徴にはびっくり。「これがサメ肌か……」と実感ができて、家族みんなでとても貴重な体験となりました。

飼育においては、生きものたちを人工のエサに慣れさせないといけません。「飼育している生きものたちにはどのようなエサを与えているのか」といったことも教えてもらえます。

コオロギなどの昆虫は栄養豊富で、たまのごちそうとして与えるそう。

コオロギなどの昆虫もエサとなる(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)

コオロギなどの昆虫もエサとなる(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)野生では生きた魚や甲殻類、昆虫、小動物などを食べている生きものたちを健康に育てる工夫がなされています。

目玉は外洋大水槽でのエサやり体験

中でも目玉となるのが、小さな魚をトングで挟んで、水槽の上からエサやりをする体験です。食欲旺盛なエイたちが集まってきます。

豪快なエイのアピール(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)

豪快なエイのアピール(撮影:額田善之/撮影場所:足摺海洋館SATOUMI)大型の個体が他を圧倒してエサに飛びついてきます。バシャバシャ海面からヒレを出しながら寄ってくる姿は迫力満点です。

1

2