私たち人間にとって、視覚は五感の中でも特に強く意識される感覚です。

そこにあるモノやそこがどこなのかを理解するということは、生きること、そして死ぬことに直結しやすい情報ともいえます。

眼の前にあるものはどんな形をしているのだろう? この世界はどうなっているのだろうか?

「知る」ということを司るうえで視野は重要な役割を果たしているだろうことは、地球上の生命のほとんどが発達した視覚をもつことから、想像にかたくありません。

その視覚について、魚類とその他の生物種では捉え方の進化が異なるという研究が2024年に発表されました。

魚の視覚はどのように発達してきたのか。

研究の成果から明らかになった古代魚たちを例に、その進化の過程を紐解いてみましょう。

光センサータンパク質のひとつ「ロドプシン」遺伝子

藤藪千尋・京都大学理学研究科博士課程学生、山下高廣・同講師、行者蕗・甲南大学研究員、日下部岳広・同教授、佐藤恵太・岡山大学助教、大内淑代・同教授、川野絵美・奈良女子大学准教授の共同研究グループは、魚類が眼の中で利用している光センサーの役割を果たすタンパク質「ロドプシン」を眼だけでなく脳での「みる」仕組みにも使い分けていることに着目し、4億年前以降の古代魚たちの間に起こった光センサーのユニークな進化の道筋を明らかにしました(岡山大学「眼と脳で「みる」仕組みの玉突き的変化を「古代魚」から探る―「どうぶつの森」の魚たちが教えてくれる光センサーのユニークな進化―」)。

近年、飛躍的な成果をあげている遺伝子研究ですが、様々な生き物のゲノム情報が解読されることで、それぞれの生き物がもつ遺伝情報の全体像が明らかになってきました。光センサーの役割を果たすロドプシン遺伝子が生き物の中でどのように利用されてきたのかも、そのひとつです。

このロドプシン遺伝子は、多くの脊椎動物の眼の中で光センサーとしての役割を持っています。

一方、魚類の眼の中のみ例外的に他の生物と異なり、「イントロン」と呼ばれる部位を持たないロドプシンを持っています。なぜ魚類の眼の中のロドプシンは、イントロンを持たないのでしょうか。

魚類のロドプシンの変遷

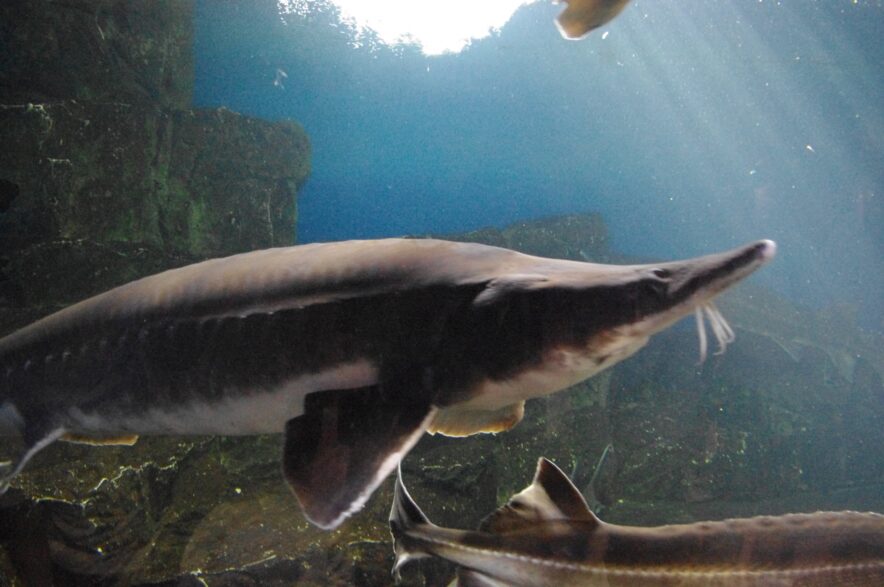

チョウザメ(提供:PhotoAC)

チョウザメ(提供:PhotoAC)魚類は、約6万種といわれる脊椎動物の中でも半数を占めるほど古くに進化の分岐を果たしました。そして、今日まで大きく発展してきた多様性をもつグループでもあります。

その魚類において、なぜロドプシンの性質が他の生物と違うのか。

同研究グループは、魚類が肉体の中でロドプシンの使い方を変化させた進化の謎に迫る研究を行いました。特に、比較的古くに進化を分岐して多様化したと考えられる魚を対象に解析したといいます。

具体的には、ポリプテルス、チョウザメ、ガー、ターポン、ウナギ、アロワナという、古代魚またはその近縁種6種が対象となりました。

これら(またはその近縁種)の魚たちは、「古代魚」として水族館に展示されていることがあります。

4億年前、魚は光の捉え方を変えた

その結果、イントロンを持たないロドプシン遺伝子が登場したのは魚類の進化の初期、ポリプテルスのグループが分岐した約4億年前ということがわかりました。

ただし、ポリプテルスの眼の中では、イントロンを持つロドプシン遺伝子も働いていました。このような「進化の中間状態」を維持しているのが、ポリプテルスより後に分岐して進化するガーです。

ガーは現在まで、当時のままの姿を残している魚といわれています。

ガー(提供:PhotoAC)

ガー(提供:PhotoAC)ガーが進化で分岐した後、約3億年前に真骨魚類の祖先がイントロンを持たないロドプシン遺伝子を眼の中のみに持つようになり、イントロンを持つロドプシン遺伝子を脳の松果体(脳に存在する内分泌器)に転身させました。

つまり、魚類は脳でも光を知覚できるのですね。

本研究の目的からは少し外れるのですが、魚類にとって水中という環境に適応するうえで、光の変化をすばやく知覚できるようになることは重要なことだったのではないかという想像ができそうです。

魚以外にも脳で光を感知できる生き物

さらに本研究グループでは、もうひとつ別の光を捉えることができるタンパク質の遺伝子についても解析を行いました。

それが鳥類や爬虫類、両生類の脳の松果体で光センサーとして働くピノプシン遺伝子です。これらの生き物も光を脳で知覚することができるのですね。

このピノプシン遺伝子を調べたところ、サメやポリプテルス、チョウザメ、ガーの脳内では働いていたことがわかりました。

ところが、ガーのグループ以降に分岐した真骨魚類の脳内ではピノプシン遺伝子が失われており、代わりにイントロンを持つロドプシン遺伝子がその役割を果たすようになっていたのです。

なお、今日ターポンのみがピノプシン遺伝子とイントロンを持つロドプシン遺伝子の両方を脳内に持っており、「進化の中間状態」の様子を現在に伝えているといえるそうです。

魚類の中で起こった光センサー遺伝子の玉突き

アロワナ(提供:PhotoAC)

アロワナ(提供:PhotoAC)このような結果から、魚類の中で光センサーの役割を持つタンパク質が肉体の中で移動していた痕跡が明らかになりました。

それぞれの遺伝子が、身体の中で果たしていた役割を変えたのだと考えられます。そして、魚類という動物群が今日おおいに発展を遂げたうえで、重要な役割をもっていたのだろうという想像ができます。

なお、人間は光センサーの役割を持つ遺伝子を9種類持っていますが、魚類では光センサーの役割をもつ遺伝子を30種類以上も持っている種もいることがわかっています。

魚類が「光」というものをどのように知覚してきたのか、それが生存競争のうえでどのような役割を果たしてきたのか。

ゲノム解析は現在も解読が進められており、今後も新たな進化の道筋が明らかになるのでないかと期待されています。

(サカナトライター:鈴川悠々)