日本の海には、青色が美しいスズメダイが何種か生息しています。

浅い海にすむのは、北海道南部から琉球列島の海に生息しているソラスズメダイと、主に大隅諸島以南の海に見られるルリスズメダイの2種です。

本州に住んでいる筆者にとってお馴染みなのがソラスズメダイでしたが、もう一方の、主に琉球列島にすむルリスズメダイはなかなか見ることができず、長年憧れの魚だったのでした。

しかし2019年5月の終わりに、ついに沖縄でルリスズメダイを釣ることができました。

日本の海の青い宝石

石垣島の漁港に見られたルリスズメダイとネッタイスズメダイ(撮影:椎名まさと)

石垣島の漁港に見られたルリスズメダイとネッタイスズメダイ(撮影:椎名まさと)日本の海には、宝石のような青い色をしたスズメダイ科の魚がいます。

「海に潜る人じゃないと会えないんでしょう?」と考える人もいるようですが、実はスズメダイ科の魚が生息する地域に行くことができれば、磯の上からでも潮だまりでも、濁った漁港の中でさえも青いスズメダイ科の魚に会うことができるのです。

ルリスズメダイの生態

青いスズメダイの代表的な種、といえるルリスズメダイChrysiptera cyanea (Quoy and Gaimard,1825)は体長5センチほどの小魚で、太陽が照りつける海の中では鮮やかなブルーに輝くその姿から、熱帯性海水魚のアイコン的な種といえます。

ルリスズメダイ。左が雌、右が雄(撮影:椎名まさと)

ルリスズメダイ。左が雌、右が雄(撮影:椎名まさと)同じルリスズメダイ属のミヤコキセンスズメダイやイチモンスズメダイのように、幼魚・雄・雌雄で色が大きく変わることはないのですが、雌については各鰭が透明で、雄は鰭が青く染まるという違いがあります。

そのため、雌はかつて「こばるとすずめ」という名前で呼ばれていたこともありました。

英語では”Sapphire devil”(サファイヤの悪魔)とか、”Blue devil”(青い悪魔)などと呼ばれていますが、このうち”Blue devil”の名称は、オーストラリア周辺に生息するタナバタウオ科の一種を指すこともあり、注意が必要です。

ほかに”Cornflower sergent major”とよばれることもありますが、”Cornflower”とは園芸植物としても知られるヤグルマギクのことで、この花のサファイアのような青い色から来ているようです。

一方、”sergent major”というのは上級曹長のことですが、転じて大西洋に広く分布しているオヤビッチャ属の1種Abudefduf saxatilisの英名でもあります。種の標準和名もその体色にちなむものです。

ソラスズメダイの生態

日本国内におけるルリスズメダイの分布域は主に琉球列島であり、大隅諸島以南のほとんどの島で見られます。

一方、そのほかの場所ではなかなか見ることができず、九州以北で見られる青いスズメダイ科の魚は、そのほとんどが、ソラスズメダイPomacentrus coelestris Jordan and Starks,1901という魚になります。

高知県で釣ったソラスズメダイ(撮影:椎名まさと)

高知県で釣ったソラスズメダイ(撮影:椎名まさと)ソラスズメダイは全身が鮮やかなブルーグリーンの色彩となり、ルリスズメダイに似ていますが、鰭のほか、個体によっては体の腹部が黄色に染まることで、日本産のルリスズメダイと見分けることができます。

なお、“日本産の”と断りを入れているのは、パラオやニューギニアなどでは鰭(特に尾鰭)が黄色く染まるルリスズメダイが知られているからです。

ソラスズメダイの体色は青から黒に変化することもよく知られています。

ソラスズメダイが群れる三重県の漁港(撮影:椎名まさと)

ソラスズメダイが群れる三重県の漁港(撮影:椎名まさと)ソラスズメダイはインド-太平洋(インド洋はスリランカ以東)に見られ、日本でも鹿島灘以南の各地で夏~秋にかけて見られます。

紀伊半島や四国では越冬、ところによっては産卵している様子も見られるようです。日本海岸でも太平洋岸よりも数は少ないのですが見ることができ、北海道南部からの記録もあります。

一方、琉球列島においては、浅瀬や漁港ではまだ見たことがありません。

国立科学博物館が運営する「魚類写真資料データベース」で検索したところ、沖縄の海で撮影されたソラスズメダイはその多くが3メートルよりも深い場所で撮られたものです。

ルリスズメダイよりも少し低い水温を好むのか、あるいはより浅い場所に多いルリスズメダイとの競合を避けているのでしょうか。

英名では”Neon damselfish”といい、まさにネオンサインのように青~黒に色彩を変化させます。

九州以北のルリスズメダイ

ルリスズメダイは主に琉球列島に生息し、先述したように九州以北で見られるのはほとんどがソラスズメダイのほうになります。

かつて本州から九州の各地で全身が青いスズメダイ科の魚をルリスズメダイと同定し、記録されるということがありましたが、後にそのほとんどの記録がソラスズメダイの誤同定と判明。

本州~九州本土におけるルリスズメダイの記録は神奈川県相模湾、高知県柏島、鹿児島県南さつま市沿岸に限られています。

神奈川県の相模湾のルリスズメダイの記録は水中写真によるものと思われます。その写真は2002年の8月に撮影されたものですが、かなり大きく成長した成魚が突然出現したように見えるため、飼育しきれずに誰かが放流したのかもしれません。

ルリスズメダイはほかの魚と激しく争う(撮影:椎名まさと)

ルリスズメダイはほかの魚と激しく争う(撮影:椎名まさと)ルリスズメダイは海水魚の中では丈夫で飼いやすいため、海水魚飼育初心者向けの魚として観賞魚店の店員の方から飼育をすすめられることも多いです。

しかし、英語名に”Devil”(悪魔)とあるように気性が激しく、ルリスズメダイを飼育している水槽にほかの魚を追加すると、ルリスズメダイにいじめられて最悪の場合死んでしまうこともあります。

そのため「手に負えなくなった」として海に放流されるケースもありますが、飼育魚の放流は絶対にやめましょう。

関東の冬の気温には耐えられず、定着はできないものと思われますが、寄生虫やウイルス性の感染症を持ち込んだりするおそれがあるなど、どのような悪影響を及ぼす可能性があるかわからないからです。

初めて釣ったルリスズメダイ

筆者は2001年にはじめて沖縄本島を訪れて以降、沖縄や奄美諸島に何度も釣りや採集遠征にいきました。

しかし、なぜかルリスズメダイとは相性が悪いのか、2019年の初夏まで、この魚を潮だまりや漁港などで見ることは何度もあったものの、採集することは叶っていませんでした。それ故にルリスズメダイという魚を採集すること、そして魚自体が憧れとなっていったのでした。

ルリスズメダイを釣った沖縄本島の港。濁っているが魚影は濃い(撮影:椎名まさと)

ルリスズメダイを釣った沖縄本島の港。濁っているが魚影は濃い(撮影:椎名まさと)2019年5月末に沖縄に用事があり、旅行へ。沖縄本島の中部にある小さな漁港で魚釣りを楽しみました。

海は残念ながらあまりきれいとはいえませんでしたが、足元にはベラの仲間やチョウチョウウオの仲間、そして黄色、黒、縞々など、さまざまな色や模様をした小型でかわいいスズメダイ科の魚たちを見ることができました。

その中には青い色彩が美しいルリスズメダイの姿もみえます。早速、細い糸、小さな釣り針、細かくちぎったオキアミを餌にして釣ろうと試みました。

ルリスズメダイ(撮影:椎名まさと)

ルリスズメダイ(撮影:椎名まさと)早速、ルリスズメダイが釣れました。小さいあたりがあり、魚の口に針をかけてリールをまくと、青い沖縄の海から、碧い魚体が姿を現し興奮を覚えたのでした。

長いこと探してきた、憧れのルリスズメダイを手中におさめた、感動の瞬間です。

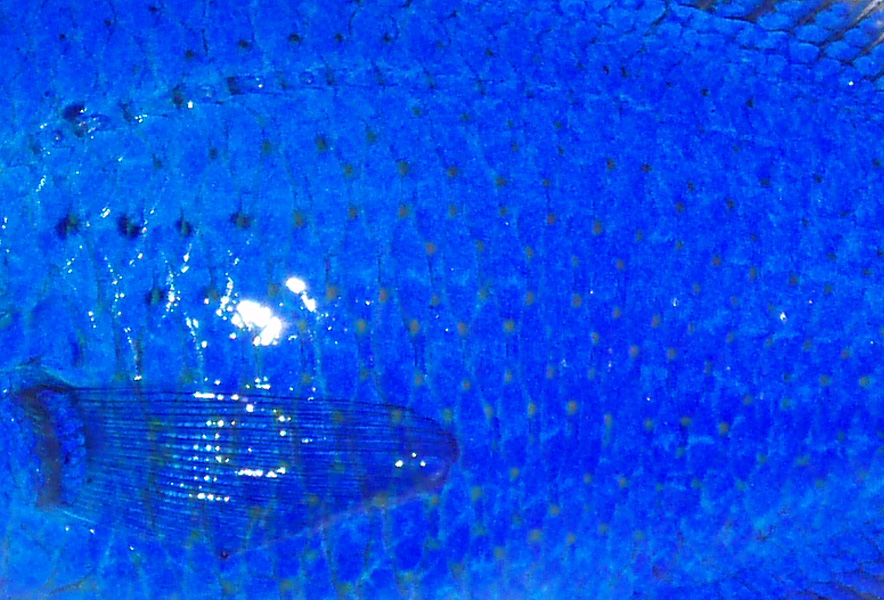

ルリスズメダイの体表(撮影:椎名まさと)

ルリスズメダイの体表(撮影:椎名まさと)せっかく憧れのルリスズメダイが釣れたので、じっくり観察。「ルリスズメダイ」の標準和名の通り、体が一様に青いのが特徴です。

この青い色彩は、色素によるものではなく、細胞内の反射板により青い光が反射され、青く見えるとのことです。

鱗には規則的な小さな灰色の斑点も見られ、この斑点は海の中で見ると白い斑点となりますが、それほど目立つものではありません。

高知県産ソラスズメダイの体表(撮影:椎名まさと)

高知県産ソラスズメダイの体表(撮影:椎名まさと)一方、九州以北に多く見られるソラスズメダイでも小さい斑点は見られますが、ソラスズメダイでは鱗前方が黒く縁どられており、小さい斑点は目立っていません。

斑点の色は白っぽくなく、青くみえます。

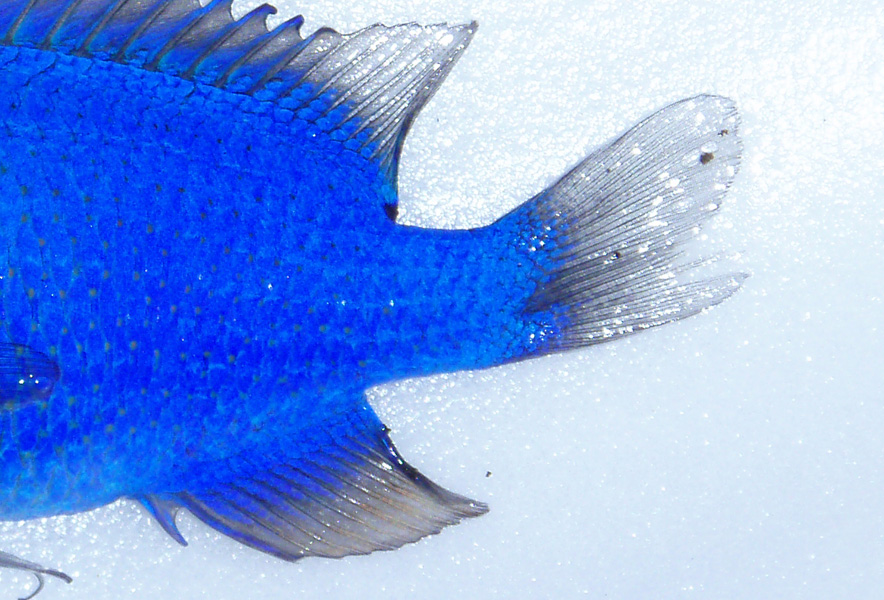

ルリスズメダイの雌では鰭軟条部の大部分は透明(撮影:椎名まさと)

ルリスズメダイの雌では鰭軟条部の大部分は透明(撮影:椎名まさと)私が初めて釣ったルリスズメダイはメスの個体でした。尾びれや、背びれ・臀びれの大部分が透明であることにより、これらの鰭の大部分が青くなる雄の個体と見分けることができます。

ひれが鮮やかな青色になる雄の個体も釣って観察したいと思い、再び餌をつけて釣りを再開したのですが、ルリスズメダイがアタリを送ってくれることはなく、また宿題ができてしまったのでした。

同じ場所で釣れたネッタイスズメダイ(撮影:椎名まさと)

同じ場所で釣れたネッタイスズメダイ(撮影:椎名まさと)この日はもう青いスズメダイが釣れることはありませんでしたが、ほかにもネッタイスズメダイやクラカオスズメダイ、ロクセンスズメダイなどのスズメダイ科魚類が釣れました。なお、今回釣った魚は納竿ののち、リリースしています。

雄のルリスズメダイに出会う

2020年には同じ沖縄県でも八重山諸島の石垣島へと向かいました。

2020年の石垣島 天気はイマイチだった(撮影:椎名まさと)

2020年の石垣島 天気はイマイチだった(撮影:椎名まさと)季節は2020年3月、ちょうど日本国内でも新型コロナウイルスが流行しはじめた時期でした。それ故か、それともお天気があまりよくなかったためか、2008年に石垣島をはじめて訪れたときと比べて、観光客が少なかったのが印象的でした。

海の上からでもわかるこの青さ(撮影:椎名まさと)

海の上からでもわかるこの青さ(撮影:椎名まさと)石垣島は釣り場が多いのですが、今回は、魚種が豊富で、2008年に訪れた際にに多くの種類の魚を釣ることができたポイントを訪問。

針に小さくちぎったオキアミをつけ、いきなり小物用の竿が揺れると、水面を切るように鮮やかな青い魚を発見。ルリスズメダイでした。

ついに釣れたぞルリスズメダイの雄(撮影:椎名まさと)

ついに釣れたぞルリスズメダイの雄(撮影:椎名まさと)濃い青が特徴のルリスズメダイ。

しかも、今回は体だけでなく、背びれ・臀びれの軟条部、そして尾びれも青い個体が釣れました。これこそ長いこと探してきた、雄のルリスズメダイです。

ルリスズメダイの鰭(撮影:椎名まさと)

ルリスズメダイの鰭(撮影:椎名まさと)ルリスズメダイのひれ、とくに背びれ、臀びれ、そして尾びれをよく観察してみると、その縁辺が黒く縁どられているのがわかります。青いだけでなく、「黒い」、とても美しく格好良い魚なのでした。

筆者のとなりで釣りをしていた、小学生くらいの女の子とその母親も興味津々。仕掛けを貸してあげると、その子もすぐに釣っていました。

細い針とルリスズメダイの口でくわえられるような餌という基本を守れば、誰にでも釣れるように思いました。

バケツの中身。ルリスズメダイとオジロスズメダイ、ミナミイソスズメダイ(撮影:椎名まさと)

バケツの中身。ルリスズメダイとオジロスズメダイ、ミナミイソスズメダイ(撮影:椎名まさと)この旅ではほかにも複数種のスズメダイ科魚類と出会うことができました。

オジロスズメダイやミナミイソスズメダイ、逃がしてしまいましたがニセネッタイスズメダイなども釣れ、バケツはにぎやかでした。

これらのスズメダイ科魚類も残念ながらルリスズメダイと同じく性格がきつめであり、あまり他の魚との飼育には向いていないため、何匹かは標本用にキープしましたが、あとはリリースしました。

ルリスズメダイ探しの究極

ルリスズメダイは西太平洋のサンゴ礁域、浅瀬に見られる普通種です。

しかし先述したように、ルリスズメダイの色彩にはある程度の変異があるようで、たとえばパラオなどでは尾鰭や体側の白い点が黄色ないしオレンジ色に染まる、オレンジテールデビルという地域変異が知られているほか、ほかの海域のルリスズメダイについても、日本産のものとは微妙に違いがあるようです。

こういう海域へも出向いてルリスズメダイを採集してみたくなりますが、海外では厳格な保護区などを定めているケースも多く、なかなか難しいところがあるものの、究極の目標として「いつかは海外でルリスズメダイを探す」ということをしてみたいと思っています。

(サカナトライター:椎名まさと)

参考文献

尼岡邦夫・仲谷一宏・矢部 衞(2020)、北海道の魚類 全種図鑑.北海道新聞社

樋口聡文・久木田直斗・本村浩之. 2022. 九州初記録のスズメダイ科魚類ルリスズメダイ.Japan.Ichthy, Natural History of Fishes of Japan, 22: 5?8.

本村浩之・松浦啓一(2014)、奄美群島最南端の島 ― 与論島の魚類.鹿児島大学総合研究博物館,鹿児島市・国立科学博物館,つくば市.

中坊徹次(2018)、小学館の図鑑Z 日本魚類館、小学館

西田高志・松永 敦・西田知美・佐島圭一郎・中園明信.2004.宗像郡津屋崎町沿岸魚類目録.九州大学大学院農学研究院学芸雑誌, 59: 113?136.