“タピオカクラゲ”との出会い

順路を進んでいくと、次は「癒見水母」というクラゲ展示エリアに入りました。

どのクラゲも、うっとりするような美しさです。

ハナガサクラゲ(撮影:moka/撮影場所:Xpark)

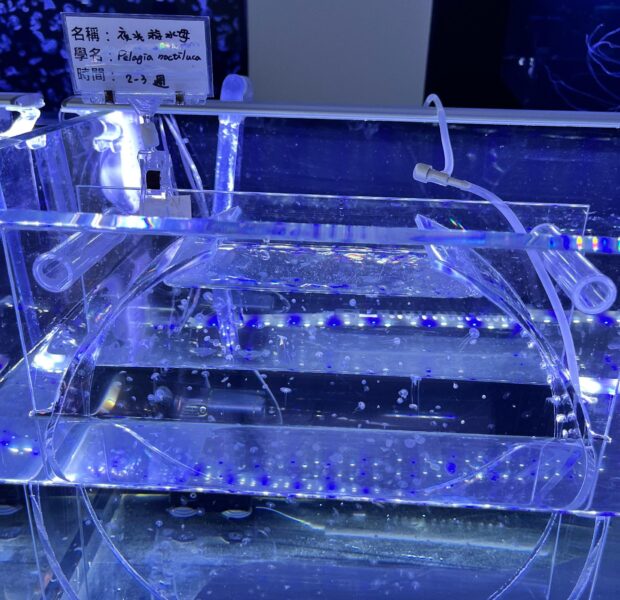

ハナガサクラゲ(撮影:moka/撮影場所:Xpark)「夜行游水母」……なんて綺麗な名前なんだろうと調べてみると、オキクラゲのことでした(学名という共通言語があって良かった……)。

台湾から北海道・函館にかけての黒潮域に生息していて、成長すると鮮やかなえんじ色が現れてくるクラゲです。

夜行游水母(撮影:moka/撮影場所:Xpark)

夜行游水母(撮影:moka/撮影場所:Xpark)学名のnoctilucaは「夜光虫」という意味。刺激を受けると青白く発光するといいます。名前の「夜行」もここから来ているのでしょうか。

日本だと「オキクラゲ」という名前ですが、台湾名は「夜行游水母」。同じ生き物でも、言語が違うだけで印象が全く変わってきます。

ちなみに英語圏の水族館だと、地元で呼ばれている通称などはあっても、基本的に学名で展示がされているので、あまり名前で感動することはありません。

台湾は日本と同じく漢字を使う国だからこそ、生き物の新しい一面が垣間見えたように思います。台湾に来ているからこその楽しみ方、面白いです。

台湾名で「珍珠水母」はタコクラゲ 「珍珠」の意味とは?

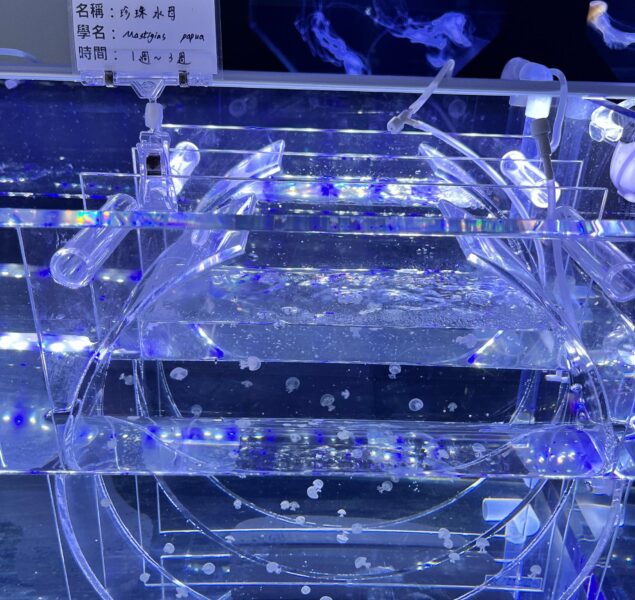

続いて登場したのは、台湾名で「珍珠水母」。

学名はmastigias papuaで、日本ではタコクラゲと呼びます。同種は、台湾やインド・フィリピンなど南洋で見られるクラゲです。

台湾に来て多くのタピオカ屋で食した私は、「珍珠」という漢字を見るとすぐに「タピオカ」と読むことができました。この文字が目に入った瞬間、「タピオカクラゲじゃん……!」と1人でハイテンションに。

珍珠水母(撮影:moka/撮影場所:Xpark)

珍珠水母(撮影:moka/撮影場所:Xpark)台湾では、タピオカは「珍珠」と表現されています。正確にいうと、「珍珠=真珠(パール)」という意味です。

なので、ここでいう「珍珠」はタピオカではなく、実際は「パール」を指していると思われます。が、「タピオカクラゲ!」と舞い上がる私の気持ち、分かってくれる人がきっといますよね……?

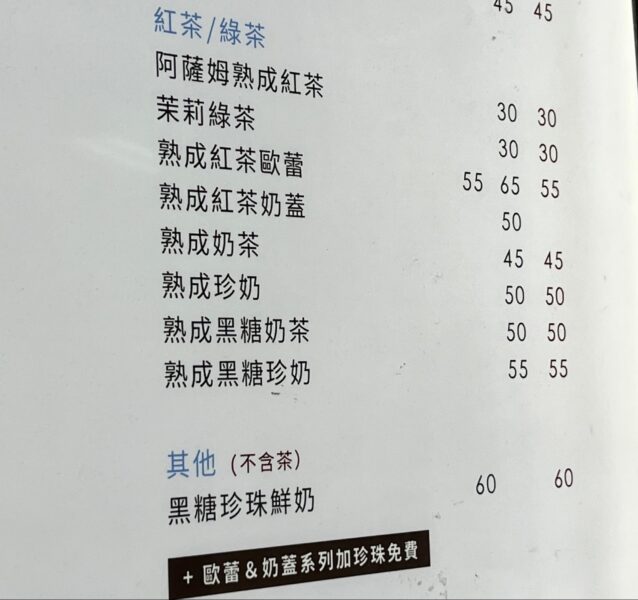

タピオカ屋のメニュー表(撮影:moka)

タピオカ屋のメニュー表(撮影:moka)実は、台湾ではクラゲの飼育研究が進んでおり、最近では国立海洋生物博物館が日本の鶴岡市立加茂水族館と飼育技術交流を締結しています。

大人になった時の水玉模様は確かにパール柄に見えますし、この命名には納得です。……でも、小さくてぷにぷにだし、これはもう“タピオカクラゲ”です!

タコクラゲ(タピオカクラゲ)との忘れられない出会いになりました。

展示は後半へ 既視感のある水槽も

タピオカクラゲを堪能したあと、順路を進み出会ったのが、なんだか既視感のあるこちらの水槽。

ここは品川……?

クラゲ水槽(撮影:moka/撮影場所:Xpark)

クラゲ水槽(撮影:moka/撮影場所:Xpark)写真映えを求めて撮影するカップルに囲まれていたので、そそくさと退散して次に進みます。

次はアマゾンエリア。アロワナなどお馴染みの魚がたくさんいました。

アマゾンエリア(撮影:moka/撮影場所:Xpark)

アマゾンエリア(撮影:moka/撮影場所:Xpark)足元に投影された植物の影がカサカサと揺れています。やはり空間演出がすごいですね。

ここに足元の影(撮影:moka/撮影場所:Xpark)

ここに足元の影(撮影:moka/撮影場所:Xpark)可愛いアザラシもいました。

アザラシ、かわいいね。(撮影:moka/撮影場所:Xpark)

アザラシ、かわいいね。(撮影:moka/撮影場所:Xpark)