水族館の大型水槽の底の方で休んでいる大きなサメがいるのを見たことがありませんか?

その一種が、トラフザメです。

多くの水族館で見られるトラフザメですが、実は絶滅危惧種。また、幼魚と成魚で姿が違うなど、知ると見方が変わる特徴がたくさんあります。

実は絶滅危惧種<トラフザメ>

トラフザメはテンジクザメ目トラフザメ科に属するサメです。

このテンジクザメ科にはジンベエザメも属しています。たしかに、ゆったりとした泳ぎ方や顔つきなどが似ていますね。

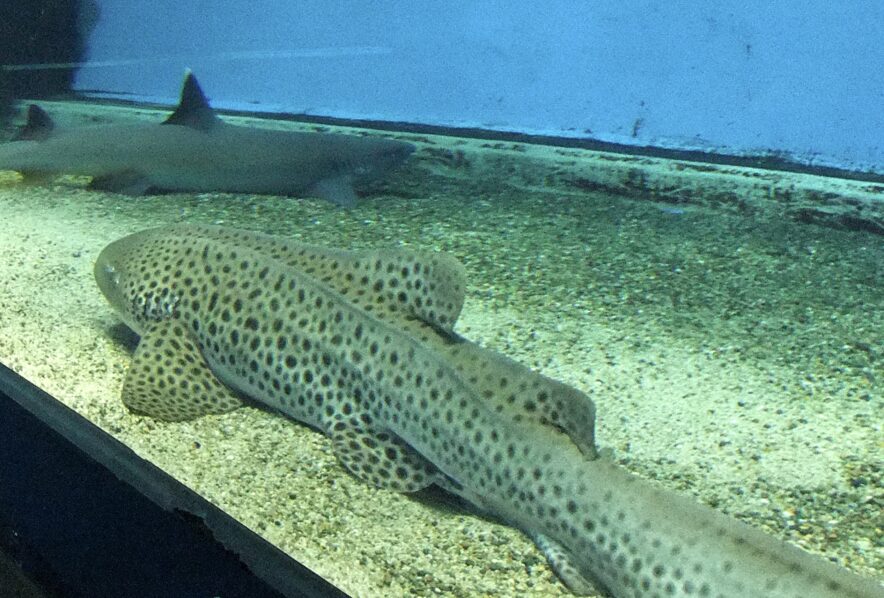

トラフザメ(提供:PhotoAC)

トラフザメ(提供:PhotoAC)トラフザメは全長3メートルほどの大きさになるサメで、クリーム色の体にヒョウ柄、長い尾ヒレが特徴。おっとりとした表情のとおり、性格もおとなしく、水族館では1日の大半を海底でじっとしている様子が見られます。

水族館でよく飼育されていますが、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで絶滅危惧種に指定されています。

漁業による混獲や沿岸開発などによるトラフザメの生息域である浅瀬の減少、そしてトラフザメの繁殖の速度が遅いことも重なり、個体数が減っているようです。

単為生殖など水族館での研究も

そんな彼らを絶滅の危機から守ろうと、日本をはじめとした世界各国の水族館が研究と繁殖に乗り出しています。

トラフザメは「単為生殖」と呼ばれる、メスだけで繁殖が可能な生殖の仕組みをもっています。

単為生殖については世界中の水族館でも挑戦しており、2016年にはオーストラリアの水族館で3匹の子ザメが孵ったほか、中国の海洋テーマパークでも新たに3匹の繁殖に成功。国内では、2023年にアクアワールド茨城県大洗水族館(茨城県東茨城郡大洗町)が単為生殖に成功し、展示を行っています。

また、新江ノ島水族館(神奈川県藤沢市)では、単為生殖のほかにもペアで繁殖を目指した取り組みも行われています。

トラ? ヒョウ? 柄が変わる幼魚と成魚の魅力

もうひとつ、トラフザメには面白い特徴があります。

トラフザメという名前ですが、見た目の柄としてはトラ柄ではなくヒョウ柄に近いです。そして、英名では「Zebra Sherk(ゼブラシャーク)」と呼ばれています。

なぜこんなにも見た目と名前に差があるのでしょうか。

成長の過程に秘密あり

トラフザメは、生まれた時の姿はこげ茶と白の縞模様の柄なのです。この柄は毒を持つウミヘビを真似て身を守るためではないかと考えられており、成長するにつれてこの縞模様は薄れていきます。

トラフザメ(提供:PhotoAC)

トラフザメ(提供:PhotoAC)この柄の幼魚の姿から、「トラ」や「ゼブラ(しまうま)」という名称になったというわけです。成長によってあまりにも姿が違うため、1823年までは違う種だと考えられていました。

トラフザメの幼魚からの成長過程はなかなか見られません。もし水族館でトラフザメが生まれたニュースを見かけたら、ぜひ見比べに行きましょう。

ユニークな特徴を持つトラフザメを観察しに行こう

混獲や沿岸部の減少などによって、将来絶滅してしまう可能性が危惧されているトラフザメ。彼らを守るために、単為生殖という繁殖の仕組みについて多くの水族館が研究の取り組みを行っています。

幼魚の姿ではトラ柄ですが、成魚になるとヒョウ柄へ変わるというユニークな特徴を持つ同種を見かけることがあれば、ぜひじっくり観察してみてください。

(サカナトライター:秋津)

参考文献

トラフザメが“処女懐胎”、3匹の子サメが誕生-ナショナルジオグラフィック

絶滅危惧種トラフザメの繁殖に再び成功 広東省珠海市-AFPBB NEWS