“マンタウェイ”という言葉を聞いたことがありますか?

沖縄県西表島と小浜島の間の海峡「ヨナラ水道」は、マンタの回遊コース“マンタウェイ”として知られています。なんだかロマンを感じさせる言葉ですね。

マンタの回遊コースである“マンタウェイ”とは、一体どのようなところなのでしょうか。

ナンヨウマンタとは

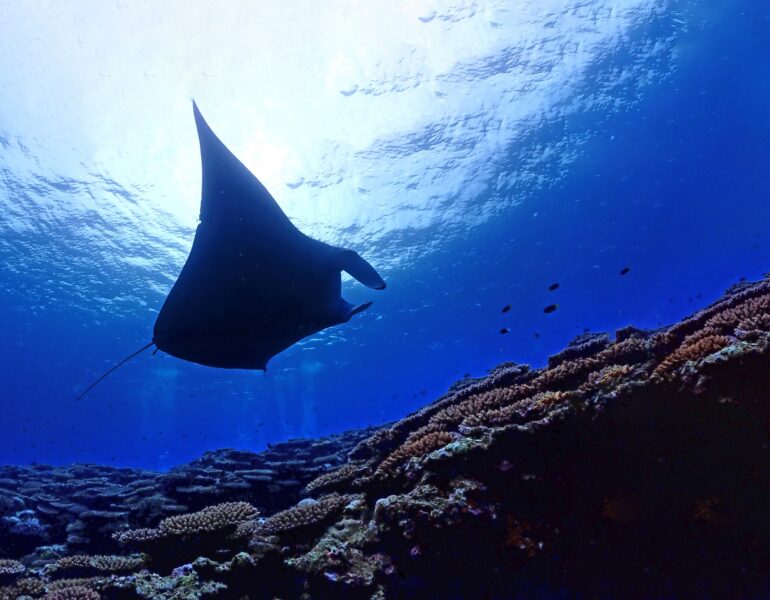

マンタウェイに生息するマンタは、「ナンヨウマンタ」という種です。ナンヨウマンタという名が使われ始めたのは2010年頃からで、それまでは姿も生態もよく似ているオニイトマキエイと同一種と考えられていました。

ナンヨウマンタ(提供:PhotoAC)

ナンヨウマンタ(提供:PhotoAC)海水をろ過してプランクトンを食べ、体の幅3.5~5.5メートルの巨体に育ちます。

世界の熱帯・亜熱帯の海に広く生息しているのも同様ですが、外洋を回遊する傾向が強いオニイトマキエイに比べて、ナンヨウマンタは浅いサンゴ礁の周辺の決まった海域に住む傾向があります。

オニイトマキエイよりナンヨウマンタのほうが少し小さいこと、オニイトマキエイでは黒くなる口元がナンヨウマンタでは白いこと、背中の模様などで見分けられます。

どうしてマンタウェイに集まるのか

西表島から石垣島にかけてのエリアは、暖かい黒潮と入り組んだ沿岸のおかげで、ナンヨウマンタが好むサンゴ礁が豊富。日本のなかでは南国の沖縄県ですが、実はサンゴ礁ができる場所としては北限に近く、この緯度でサンゴ礁が豊富な場所は珍しいのです。

サンゴ礁には魚の体を掃除するクリーニングフィッシュがたくさん生息しており、マンタのクリーニングスポットとなっている場所が多いのだとか。

石垣島にはほかにも、“マンタスクランブル”や“マンタシティ”など複数のマンタスポットがありますが、ヨナラ水道にある“マンタウェイ”はそのなかでも最初に見つかった元祖スポットとして知られています。

ダイビングでのマンタ遭遇率は非常に高く、10匹以上の個体に会える可能性もあるのです。マンタウェイではほかにも、アオウミガメやイソマグロ、ロウニンアジ、メガネモチノウオ(ナポレオンフィッシュ)といった大型生物が目撃されています。

ナンヨウマンタの群れ(提供:PhotoAC)

ナンヨウマンタの群れ(提供:PhotoAC)また、マンタウェイの近くには真っ白な砂地にナンヨウマンタが集まるスポットがあり、エリア内でも珍しい幻想的な光景がみられます。ちなみに、砂地にはチンアナゴもすんでいるそうですよ。

ボートから水面で観察したり、慣れている方ならダイビングで観察したりと出会う方法はさまざま。天候次第ではシュノーケリングができることもあるのだとか。自分に合った方法でマンタを観察してみるといいでしょう。

4〜6月の<ヨナラウィーク>に注意

また、毎年4月から6月はハタの産卵のため、ヨナラ水道が禁漁・立ち入り禁止になる期間があります。ダイビングショップではこれを「ヨナラウィーク」と呼んでいることがあります。

この期間、マンタの観察にダイビングをすることはできないので、予定を組むときは事前に調べましょう。

1

2