生物は骨などの耐久性に優れた「生体鉱物(バイオミネラル)」を作っています。

多くの場合はケイ素やカルシウムを用いて細胞骨格などを形成していますが、中には鉄を主成分とするバイオミネラルを形成するユニークな生物も存在します。

潮間帯の岩場などで普通に見られるヒザラガイ類は非常に硬い“磁鉄鉱の歯”を持っており、その耐摩擦性は人工ダイヤともいわれる「ジルコニア」を超えることが知られています。しかし、ヒザラガイ類がどのようにして磁鉄鉱の歯を形成するのかは謎に包まれていました。

岡山大学の根本理子氏らによる共同研究グループは、ヒザラガイ類が持つ磁鉄鉱の歯の形成に関わる新規タンパク質を発見。磁鉄鉱が生体内で形成されるメカニズムを明らかにしました。

この研究成果は『Science』に掲載されています(論文タイトル:Radular teeth matrix protein 1 directs iron oxide deposition in chiton teeth)。

ヒザラガイとは

「ヒザラガイ」とは、ヒザラガイ種または軟体動物門多板綱に属する生物の総称で、平らで楕円形の特徴的な姿をしています。

ヒザラガイ類(提供:PhotoAC)

ヒザラガイ類(提供:PhotoAC)潮間帯の岩場などで普通に見られる生物であり、国内では北海道から沖縄にかけて広く分布。これまで国内で約100種、世界で約1000種ものヒザラガイが知られています。

磁鉄鉱の歯を持つヒザラガイ

ごく普通に見られるヒザラガイ類ですが、非常に硬い歯を持つことでも有名。ヒザラガイはこの硬い歯を使い、岩場の藻などを削り取り食べているようです。

ヒザラガイ類の歯舌には酸化鉄の1種である磁鉄鋼(Fe3O4)からなる歯が形成されており、この歯が示す耐摩擦性は人工ダイヤとも言われる「ジルコニア」を超える言われています。

頑丈な歯を持つことが知られる一方、どのようにして磁鉄鉱の歯が形成されるかは謎に包まれていました。

3種のヒザラガイ類を対象に調査

こうした中、岡山大学の根本理子氏らによる共同研究グループは、2019年に世界最大のヒザラガイであるオオバンヒザラガイの歯舌組織を解析。磁鉄鉱の歯に含まれるたんぱく質の同定に成功しています。

しかし、この時点ではこれらのたんぱく質がどのように磁鉄鉱の歯の形成にかかわっているのか、他のヒザラガイ類においても同様のたんぱく質があるのかどうかは明らかになっていませんでした。

ヒザラガイ類にしかないたんぱく質を発見!

今回の研究ではこれらのことを解明すべく、瀬戸内海から3種のヒザラガイ類(ヒザラガイ、ヒメケハダヒザラガイ、ババガセ)が採集されています。

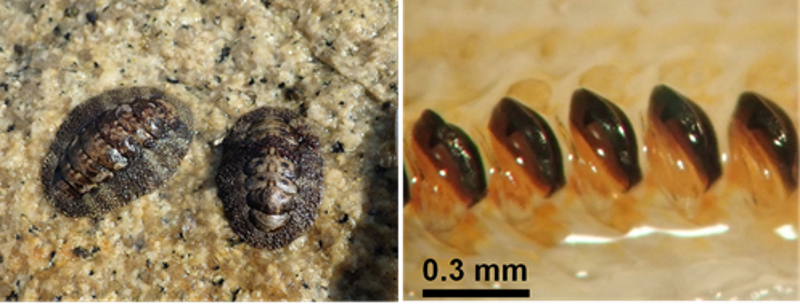

図 1. 瀬戸内海のヒザラガイ(左)とその歯(右)(提供:国立大学法人岡山大学)

図 1. 瀬戸内海のヒザラガイ(左)とその歯(右)(提供:国立大学法人岡山大学)これら3種の歯舌組織の遺伝子を解析した結果では、すべての種に共通して磁鉄鉱の歯に含まれるたんぱく質の遺伝子が存在することが判明。さらに、ヒザラガイ類にしか存在しないたんぱく質が発見され「歯舌マトリックスタンパク質(RTMP1)」と命名されました。

RTMP1はどのような役割を担っている?

今回の研究では、RTMP1が歯の形成において段階で作用しているのか確かめるための実験も行われました。

ヒザラガイ類における葉の形成過程ではまず、キチン繊維を主成分とする骨組みを形成。その後、歯の内部に鉄が流れていき、キチン繊維上に結晶構造が不完全な酸化鉄が沈着し、赤茶色を呈します。

最終的には酸化鉄の結晶化が進行し、黒い磁鉄鉱で形成された歯となるようです。

ヒザラガイ類(提供:PhotoAC)

ヒザラガイ類(提供:PhotoAC)実験ではRTMP1の抗体を作製し、免疫組織化学染色と呼ばれる組織中における特定のたんぱく質を可視化する手法を駆使することで、歯舌組織の解析が行われました。

1

2