海洋汚染に関する話題の中でも、近年特に注目されているマイクロプラスチック問題。一方、問題があることは認識できても、現実にはなかなかイメージが湧きづらいという人も多いのではないでしょうか。

では、「日本沿岸がマイクロプラスチック汚染のホットスポット」だと聞くと、どうでしょうか。

海洋研究と海洋保全に取り組む一般社団法人タラオセアンジャパンは10月8日、2020年から3年にわたり、国内の臨海実験所ネットワークJAMBIO(マリンバイオ共同推進機構)と共同で日本沿岸域におけるマイクロプラスチック汚染の実態を明らかにするため「Tara JAMBIO マイクロプラスチック共同調査」を実施したとを発表しました。

本調査では、北海道から沖縄まで、全国の沿岸域を対象に表層水と海底堆積物の同時解析を実施。調査の成果は米国化学会の学術誌『Environmental Science & Technology』に掲載されています(論文タイトル:An Integrated Assessment of Microplastic Pollution in Coastal Surface Water and Sediment of Japan)。

日本沿岸に広く分布するマイクロプラスチック

この調査では、表層水及び海底堆積物の両方からマイクロプラスチックを検出。全国沿岸の表層水から採取されたマイクロプラスチックは1平方キロメートルあたり約289g、海底の堆積物では約1185kgに達しました。

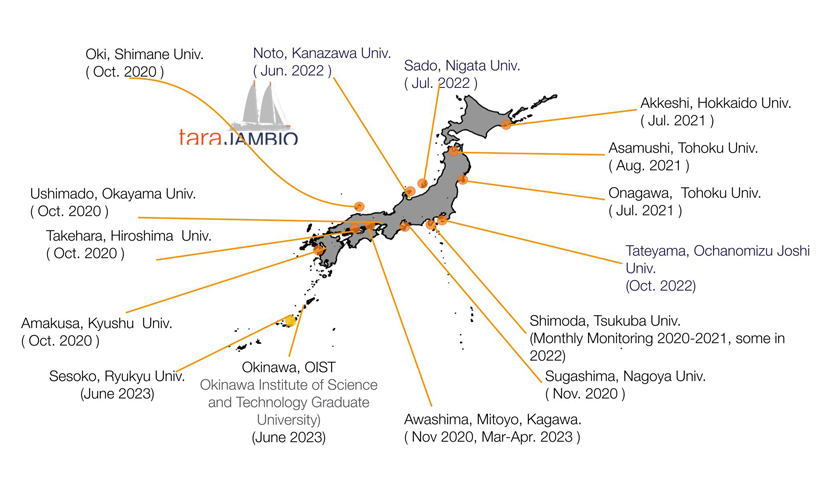

Tara JAMBIO マイクロプラスチック共同調査の調査地点(提供:一般社団法人 タラ オセアン ジャパン)

Tara JAMBIO マイクロプラスチック共同調査の調査地点(提供:一般社団法人 タラ オセアン ジャパン)これにより、マイクロプラスチックが日本全土の沿岸に広く分布しているだけでなく、日本沿岸が汚染のホットスポットであること、そして海底への蓄積が進んでいることが分かりました。

生産・流通、そして海洋汚染へ

また、汚染拡大の要因として、採取前10日間の降水量と表層水中のマイクロプラスチック濃度には強い相関がみられたといいます。

このことから、陸域から海への流入が大きな要因であることが判明。さらに、養殖業も主な汚染源のひとつとして特定されました。

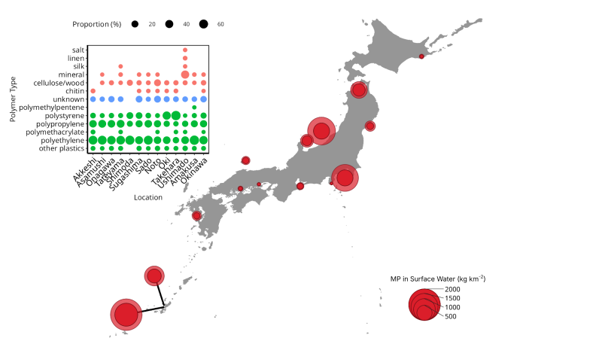

表層水の結果:マイクロプラスチック濃度と場所毎のマイクロプラスチックのポリマーの割合(提供:一般社団法人 タラ オセアン ジャパン)

表層水の結果:マイクロプラスチック濃度と場所毎のマイクロプラスチックのポリマーの割合(提供:一般社団法人 タラ オセアン ジャパン)検出されたマイクロプラスチックの大半は、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレンといった、世界において最も生産量の多いプラスチックであり、生産〜流通〜汚染の直接的なつながりが示されたといいます。

リサイクルだけでは問題を解決できない?

今回の調査では、地方において予想を超えた高濃度のマイクロプラスチックが確認されたといい、廃棄物管理の課題も浮き彫りとなりました。

調査結果では、リサイクルや処理技術は進歩しているものの、リサイクルだけでは問題を解決できないことが指摘されており、さらに漁業を含む多くの産業で広く使われているポリスチレンは効率的にリサイクルできないことが原因のひとつとして挙げられています。

本プロジェクトの科学リーダーであり、タラオセアンジャパンの理事でもあるシルバン・アゴスティーニ博士は「沿岸生態系は社会にとって欠かせない存在です。その場から文字通り“トン単位”のマイクロプラスチックが見つかったことは、私たちの未来にとって憂慮すべきことです。海とのより持続可能な関わり方を緊急に模索する必要があります」とコメント。

この調査の成果は、日本のみならず世界のプラスチック汚染対策を後押しする科学的根拠となるものかもしれません。今後は個人の取り組みだけでなく、自治体や漁業関係者と協働した、より具体的な対策・取り組みも重要となってくるのではないでしょうか。

(サカナト編集部)