「信州サーモン」は昨年、誕生20周年を迎えました。さまざまなメディアで報道されたので、その名を目にした人も多いのではないでしょうか。

長野県が誇る、いわゆる「ご当地サーモン」のひとつで、100種以上あると言われるご当地サーモンの中でも、特に人気の高いブランドのひとつとされています。

ほとんどが長野県内の飲食店で提供されるため、全国的には食べたことのある人は少ないかもしれません。

しかし、長野県の魚への思いが詰まったこの魚の美味しさを、ぜひとも多くの人に知ってほしいと思います。

長野県が誇る信州サーモン

信州サーモンは、長野県水産試験場が開発した新品種で、2004年に水産庁で承認されました。

ニジマスとブラウントラウトのかけ合わせで、ニジマスの育てやすさと肉質の良さ、ブラントラウトの病気の強さという、両方の長所を受け継いでいるのが特長です。

内水面での養殖なので、寄生虫のリスクがないため生食もできます。

味の一番のポイントは、キメの細かさと、程よい脂ののり……と言うとあまりインパクトを感じられないかもしれませんが、口に含んだときの食感、歯切れの良さ、滑らかさには、一瞬ハッとさせられ、他の魚ではなかなか感じられない新鮮な衝撃があります。

オーベルジュやホテルのレストランなど味にこだわる地元の飲食店がこぞって使いたがる人気の魚となり、2022年のバイデン大統領(当時)が来日した際の晩餐会や、2023年のG7外相会合でも提供され、全国的な知名度も増しました。

飲食店への提供がほとんどのため、コロナ禍で需要が大きく落ち込んだものの、現在では再び盛り返し、内水面養殖のご当地サーモンでは異例の400トン超えの生産量を誇ります。

信州サーモンと信州大王イワナの刺し身盛り合わせ(提供:長野県水産試験場)

信州サーモンと信州大王イワナの刺し身盛り合わせ(提供:長野県水産試験場)ご当地サーモンって?

そもそも、ご当地サーモンとは何でしょうか。

各地でブランド化された養殖のサケ・マス類を指すとされますが、品種改良されたもの・品種改良せずエサを工夫したもの、内水面養殖・海面養殖など、さまざまなものが混在し、明確な定義はありません。

専門紙や関係団体などが定期的に全国調査をしていますが、その結果はまちまちで、全国で100種類以上とも120種以上とも言われています。

また、全国養鱒振興協会による「スペシャル・トラウト」という呼称もあります。

協会サイトによると、「ニジマスの品種改良種やバイテク魚、あるいはニジマス雌をベースとしたハイブリッド・バイテク魚」を指すとのこと。

その多くが「魚体重1キロ以上の大型に育て、主に生食用高級食材として流通」しているそうです。

信州サーモンはご当地サーモンでもあり、スペシャル・トラウトでもあると言えるでしょう。

開発に10年、特殊な技術も

信州サーモンは、1990年代に当時の養殖の主流だったニジマスの病気の流行や消費量低下もあいまって、新たな養殖品種の必要性が高まったことから開発が始まったそうです。

当時求められたのは病気に強く、成長が早い魚で、生でも食べられる品種でした。

そこで成長の早いニジマスをベースに、病気に強いブラウントラウトをかけ合わせる品種の作出に取り組みます。

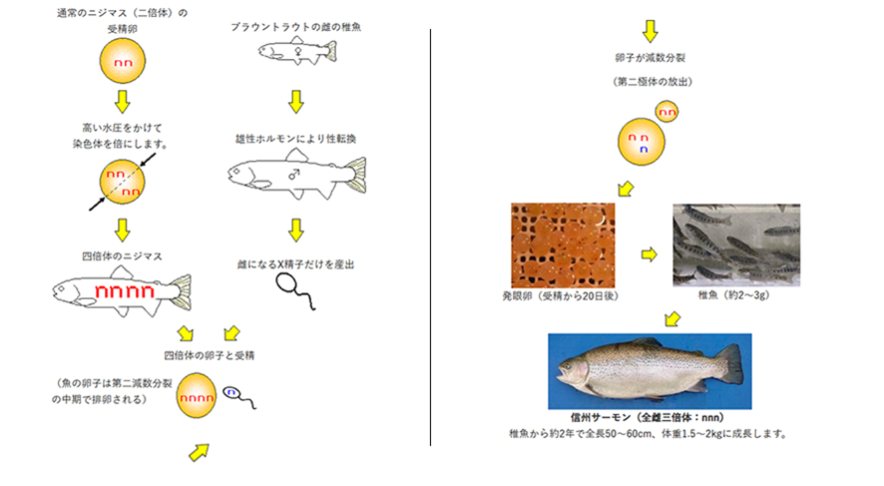

ニジマスとブラウントラウトをかけ合わせるために、まず通常のニジマスの卵に水圧をかけて染色体が倍ある「4倍体」にします。

そこに、性転換したブラウントラウトからとれる「全雌精子」(雌だけが生まれる精子)をかけるという手法を取っています。

信州サーモンの成長概要(引用:長野県水産試験『信州サーモンができるまで』)

信州サーモンの成長概要(引用:長野県水産試験『信州サーモンができるまで』)この最初の4倍体の卵にするのがものすごく難しく、10年で22万粒の卵に処理し、親魚までに成長したのはたったの43尾だったそうです。

また、ブラウントラウトの性転換をするのはニジマスでの技術を利用したものですが、最適な手法を見つけるのにも苦労があったとのことです。

そうして生まれた信州サーモンは、写真が加工されているのでは……と思ってしまうくらい体高が高く肉厚です。

信州サーモン(提供:長野県水産試験場)

信州サーモン(提供:長野県水産試験場) サクラマスに似た体型で、味もサクラマスに近いという意見もあります。

長野県の冷涼な清水で2~3年かけ、まるまると2キロ前後まで育てて出荷しています。

現在信州サーモンは39事業者が養殖に取り組んでおり、品質を保つために協議会を結成し、飼育技術向上の講習会などを開催しています。

また、飼育施設から逃さないこと、河川湖沼に放流しないこと、生体出荷はしないことなどの厳格な制約を設け、ブランド維持に努めています。

海なし県の魚への情熱とおもてなしの心

そんな大変な苦労をしてまで新品種を作出したのは、当時苦しんでいた県内の養殖事業者を助けるためです。

しかし長野県出身の筆者としては、その背後には「魚への情熱」と「おもてなしの心」があるように思えてなりません。

魚への情熱とは、言うまでもなく海なし県ならではもの。

特に、コールドチェーン(生産から消費地まで低温状態に保ったままの物流のこと)が整備されていなかった時代の名残りで、生食の魚に対する思いが強いです。

そして、その思いこそがおもてなしの心につながります。

昔は、大事なお客様に出すのは「お刺し身」と相場が決まっていました。めったに食べられない貴重なもの、美味しいもの。だからお客様にお出ししたい。

「生でも食べられる新品種を」というニーズは、そんな思いから生まれたのではないでしょうか。

そんなおもてなしの心が結晶したのが、信州サーモンではないかと思うのです。

「信州大王イワナ」も

信州大王イワナ(提供:長野県水産試験場)

信州大王イワナ(提供:長野県水産試験場)長野県には、信州サーモンの人気を受けて、2015年に開発された「信州大王イワナ」という品種もあります。

品種改良した3倍体の全雌イワナで、通常のイワナの2倍近い大きさがあり、産卵しないために肉がしっかりしているのが特長です。

信州サーモンと信州大王イワナの紅白の刺し身で盛り合わせるなど、食べ方のバリエーションも増えているそう。

こちらは、認知度がまだ低く流通量も20トン前後と、まだまだこれからの品種。

イワナの刺し身は養殖ならではの一品で、さっぱりとした白身ながら強い旨味・甘みがあり、ぜひ信州サーモンとあわせて食べてほしい味です。

これからの信州サーモン

信州サーモンの令和5年度の出荷量は332トン。需要が回復してきているものの、コロナ禍で減産したため、生産量が追いつかなくなっている現状もあるとのこと。

そのため、現在、より成長の早い信州サーモンの育種にも取り組んでいますが、その成果が出るのはまだまだ先のことになりそうです。

また近年では、内水面・陸上養殖に参入する企業が増えており、ご当地サーモン関係の競争の激化も懸念されています。

決してバラ色の未来ばかりではありませんが、県水産試験場、生産者の皆さんは日々、美味しい信州サーモン、信州大王イワナをお届けするためにがんばっています。

長野県を訪れる機会があれば、ぜひ信州サーモンと信州大王イワナを食べてみてください。その美味しさに衝撃を受けるでしょう。

信州サーモンを取り扱うお店の情報は「おいしい信州ふーどネット」で確認することができます。

(サカナトライター:土屋ジビエ)