<透明骨格標本>という標本を知っていますか?

魚の体は透明で、骨が赤紫と青色に染められた標本のことです。

透明標本の作り方や面白い研究についても紹介します。

見た目も美しい!魚の<透明骨格標本>とは

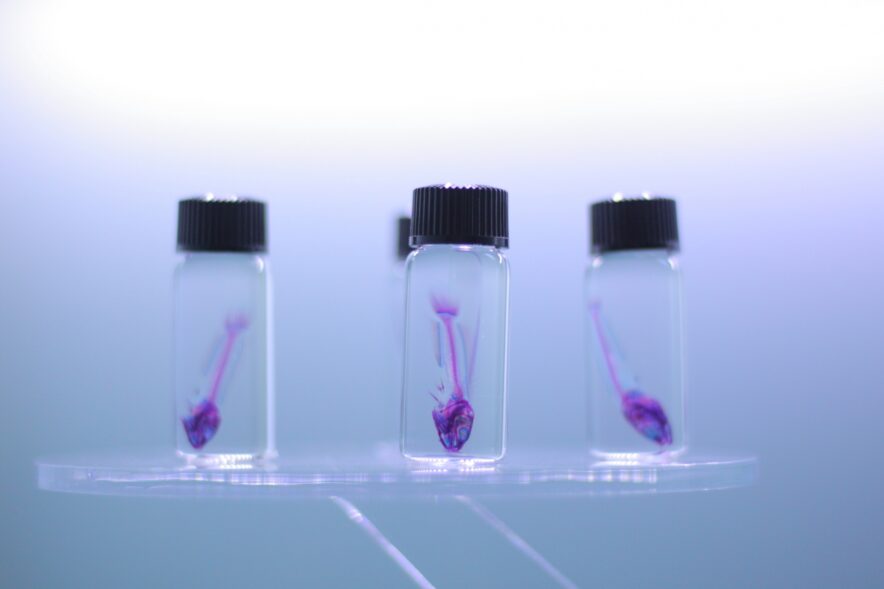

魚の透明骨格標本とは、魚の肉を取り除かず薬品で筋肉を透明にし、骨に赤紫や青の染色をした標本のことです。小さい魚は骨格標本にするのが難しく、この透明骨格標本を作製して骨格を観察します。

軟骨や微小な骨構造などの解剖では破損しやすい骨の立体的な配置を外部から観察でき、解剖学や分類学、発生生物学などの研究で広く活用されています。

透明骨格標本(提供:PhotoAC)

透明骨格標本(提供:PhotoAC)まるで魚のレントゲンのようにも見える透明骨格標本。魚が生存していた時の姿で観察できるうえに、赤紫色や青色で染まった骨格が、見た目もとても美しいですよね。

一方、観察していると、ひとつの疑問が浮かび上がります。透明標本の染色に使われている、赤紫色や青色といった色の違いは何なのでしょうか。

二重染色でわかる軟骨と硬骨

赤紫色に染まるのは軟骨、青色に染まるのは硬骨であり、二重染色法という手法を用いています。

アルシアンブルーとアリザリンレッドという染色液で染めることで、様々な魚の軟骨と硬骨による骨のつくりが目で見てわかるのです。

透明骨格標本の作り方

透明骨格標本は、作り始めから完成まで結構な時間を要します。

特に固定と透明化に時間がかかり、対象物の大きさなどでも違いますが、標本が完成するまで数日~1か月以上に及ぶこともあります。

一般的な作り方の手順(1)魚の固定〜下処理

まず、透明標本にしたい魚の固定を行います。ホルマリンなどの固定液に浸し、腐敗を防ぐのです。

そして下処理にうつります。

この工程では、うろこや内臓を除去し、骨を染めやすく、透明にしやすく加工。アルコールに浸し、濃度を段階的にあげて体内の水分を取り除きます。

透明標本(提供:PhotoAC)

透明標本(提供:PhotoAC)一般的な作り方の手順(2)染色〜透明化

軟骨の染色は、アルシアンブルーを用いて行います。酸性の溶液に浸すため、染色終了後は中和する必要があります。その後、タンパク質を分解する酵素を用いて、筋肉などの組織を透明化する準備を行います。

次に、硬骨を染色します。アリザリンレッドを用いて硬骨を赤紫に染色します。そして必要に応じて透明化を高める作業を行います。グリセリンを用いて浸漬させると、透明になります。

個体により作業時間は変わる

個体の大きさや骨の量や質によってかかる時間が変わってきます。

作業工程が多いので少し根気が必要ですが、魚が透明になって骨が染まっていく様子が順を追って目に見えるので、やりがいや達成感が得られるのではないでしょうか。

瓶に入った透明骨格標本は、アートのようにも感じられます。

透明骨格標本のキットも販売されているので、小学生の夏休みの自由研究に良いかもしれません。

干物やちりめんじゃこからも作れる?

魚の透明骨格標本ですが、実は干物やちりめんじゃこからも作れます。

透明骨格標本は、鮮魚や固定された個体から作製されたものが多くを占めている中、このような研究はとても興味深いものです。

干物(提供:PhotoAC)

干物(提供:PhotoAC)干物の透明骨格標本を作るには、まず塩抜きをするために水に戻します(小西雅樹,朝井俊亘,武内啓明,細谷和海.2010.干物を利用した魚類透明骨格標本の作製.近畿大学農学部紀要,43号,P105-110)。

この水戻しや 高濃度のホルマリンに浸すことで 、表皮や筋肉を維持した状態で透明化することができたようです。

ちりめんじゃこの透明骨格標本を作るには、塩分が透明化を妨げるためにホルマリン溶液を何度か交換し、脱塩と固定を同時に行います(朝井俊亘,細谷和海.2012.ちりめんじゃこを用いた透明骨格標本の作製.近畿大学農学部紀要,45号,P135-142)。

研究によると、ちりめんじゃこは一度茹でてから 天日干しするため 、個体の損傷が激しくて骨が破損しているものも多く 透明化は難しかったようです。

普段から食べているもので透明骨格標本を作製できれば、興味を持ちやすく、理科教材への活用も期待できそうです。

透明骨格標本の世界へ

あまりなじみのない透明骨格標本ですが、その美しさに興味がわいたのではないでしょうか。

沼津港深海水族館など水族館で展示されているほか、自分でオリジナルの透明骨格標本を作製している人もいます。ぜひ、透明骨格標本の世界へ一歩踏み出してみてください。

(サカナトライター:竹原とも)