民話、それは昔から言い伝えられる地域に根づいたお話です。

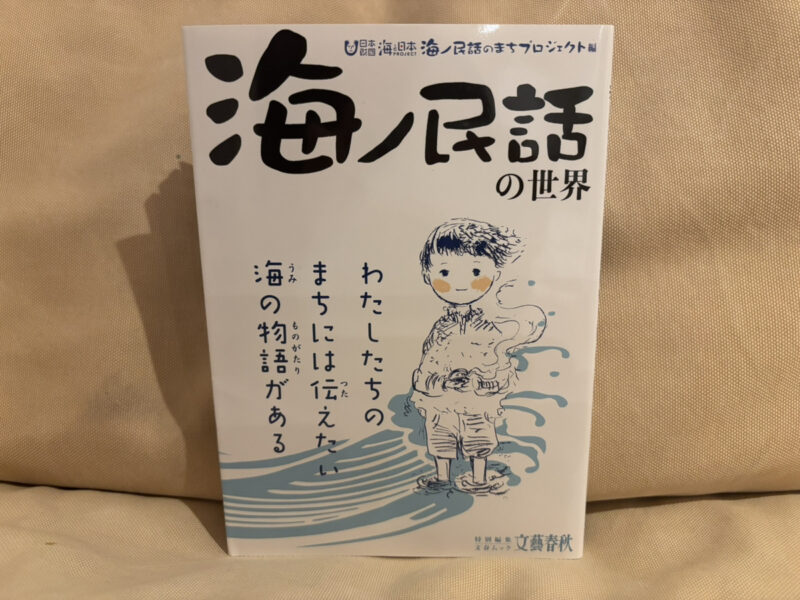

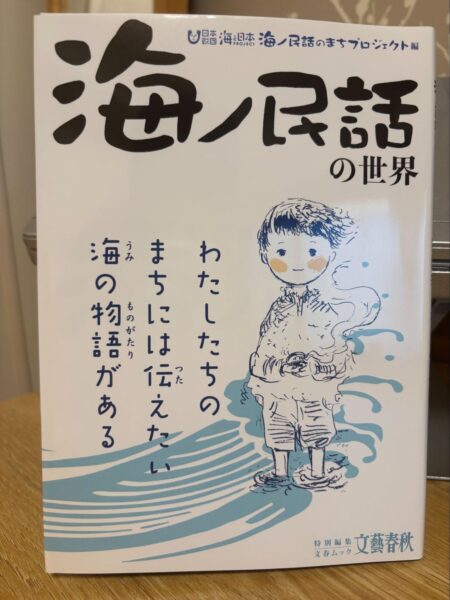

今回紹介するのは日本財団「海と日本プロジェクト」の一環である「海ノ民話のまちプロジェクト」から派生した書籍『海ノ民話の世界 海ノ民話のまちプロジェクト編』です。

本プロジェクトは、アニメーションで海にまつわる民話「海ノ民話」を伝えていくもので、子ども向けなのですが、こちらの書籍は大人向けで、非常に読み応えがあります。

アニメと本のふたつで深堀考察

『海ノ民話の世界 海ノ民話のまちプロジェクト編』(発行:文藝春秋)

『海ノ民話の世界 海ノ民話のまちプロジェクト編』(発行:文藝春秋)『海ノ民話の世界 海ノ民話のまちプロジェクト編』が出版に至った経緯を、「海ノ民話のまちプロジェクト」の広報担当者に聞いてみると、「より多くの人に『海ノ民話』を知ってもらい、残していくために、異分野・異業種ネットワークを構築していきたいと考えました」とのこと。

確かに、書籍化して多様な層に「民話」を知ってもらうことで、その大人たちが民話を見直し、読み聞かせの時など、深堀りした感想を子どもと共有できそうです。

担当者はさらに、「民話とは何か。どう生まれ、どう伝承されてきたのか。そこにはどんな意味があるのか。意外と大人も知らないと思います」とし、「そのようなことをぜひ多くの方に知ってもらいたいと、本書では『漁業者』『伝統芸能の継承者』『生活』『文化』といった視点で有識者からのコメントを求め、インタビュー集のように構成されています」と本書の内容を説明してくれました。

民話は民族の話でもある

例えば、筆者が惹かれて読んだのは、映画監督の福永壮志さんのインタビューです。福永壮志さんは、アイヌをテーマにした映画の監督をされたこともある方です。

これを読んでいくと、民話というのは、言い換えれば「民族の話」であることを改めて思い知らされます。

アイヌの伝統保存食「サッチェㇷ゚」(提供:PhotoAC)

アイヌの伝統保存食「サッチェㇷ゚」(提供:PhotoAC)それは「海ノ民話」とは直接関係ありませんが、多様な視点からアプローチして書籍化された本書のおかげで、読者はさらに世界を広げることができるのです。

海だけにとらわれず、民話を伝承していくことの大切さを形にした書籍だと言えますし、出版の意図がきちんと反映されている良書です。

現場の生の声が伝えられている

本書では、有識者だけではなく、実際に漁業に関わるひとたちの生の声も取り上げられています。

島国に生きる私達がいかに海に守られてきたか、そしてこれからも守っていかなければいかないかを熱く語る人々に、思わず胸を打たれます。

海を守る活動としての漁業を、YouTubeや小学校への出張授業などを通じて発信している人がいることを本書を読むまで筆者は知りませんでした。

一方で、この本を読んだ大人が実際に働いている人の声を、子どもにどう「伝えていくか」が課題です。

たとえそれらが分からなくても、「一緒に海ノ民話を見ようか」と同じ時間を共有することが解決への一歩。大人が書籍で予習をし、「海ノ民話」を教材として子どもと共に海のこと、ひいてはSDGsについて考えてみる。

家族みんなで取り組める探究の入口としてオススメの1冊であると言えます。

(サカナトライター:栗秋美穂)