一般的に「タコ」聞くと、マダコをはじめとした食用のタコを思い浮かべると思います。

では、タコブネという種類のタコをご存知でしょうか。「〇〇ダコ」ではなく「タコ船?」と不思議な名前ですが、その由来は彼らの生態にあります。

タコブネはどんな生き物?

タコブネ Argonauta hians は、八腕型目(タコ目ともいう)アオイガイ科の中の一種です。

本種は表層で浮遊生活を送っており、国内では日本海側と太平洋側の暖海域に生息。食性は肉食性と考えられ、チヂミタコブネ Argonauta boettgeri がカメガイを食べていた例も知られています。

オスとメスは形態が大きく異なり、メスは8センチほどにまで大きくなりますが、オスはメスより遙かに小さく、メスの20分の1の大きさで成熟します。

よく似たアオイガイ

タコブネに似た生物にアオイガイという種もいます。

本種もタコブネ同様に貝殻を背負った軟体動物ですが、この2種は形態的に大きく異なった特徴を持つため外見から区別することが可能です。

アオイガイの殻(提供:PhotoAC)

アオイガイの殻(提供:PhotoAC)両種の主な違いは、アオイガイの殻の筋・棘がきめ細かく色も白と黒に分かれているのに対し、タコブネの殻は筋の本数と棘も少なく棘は大きく丸みを帯び全体的に茶褐色であることなどが挙げられます。

また、アオイガイは最大で全長25センチと、タコブネよりも大きくなるようです。

タコブネの不思議な生態

タコブネ最大の特徴はなんといっても「タコなのに殻を作ること」です。

実はこの殻はメスのみ作ることができます。うちわ状に広がる左右第一腕(タコを前から見ていちばん最初の2本)から炭酸カルシウムを分泌し、数センチも満たない頃から一生かけて作るのです。

殻は気泡をためて浮力を得られるほか、最大の目的である「卵を守る」ためのもの。殻に収まって泳ぐ様子が船に乗っているようにみえることから、タコブネという名がついています。

第一腕を広げて殻を作るタコブネ。血管が脈打っていることが分かる(撮影:俊甫犬)

第一腕を広げて殻を作るタコブネ。血管が脈打っていることが分かる(撮影:俊甫犬)タコが貝殻を作るというと不思議ですが、タコなどの頭足類は軟体動物で、広義では貝の仲間とも言えます。

生きた化石で有名なオウムガイも、イカやタコの祖先です。貝殻を捨てイカとタコに進化したのにその途中で、再び殻を獲得したことは生命史の神秘とロマンを感じますね。

稀に水族館で見られることも

筆者は幼い頃に図鑑でタコブネやアオイガイを見て、とても惹かれたのを覚えています。

あのタコが貝を作るなんていう奇想天外なことがあるのかと、子どもながら思いました。小学生の頃に彼らに会えるように七夕の短冊に書いたほどです。

実は、長い時間を経て、大人になってから「タコブネに会う」という夢が叶いました。東京都江戸川区の水族館「葛西臨海水族園」に、高知県で採集された1.5センチほどの小型のメスが展示されていたのです。

その個体は忙しなく歩き、たまに泳ぐそぶりを見せました。今まで見たタコとは雰囲気がまるで違っており、マダコのような思慮深さは感じず、ピクピクと動く小魚のよう。一方、その大きさでも珍生物のオーラは感じ、思わず水槽に食いつくように観察しました。

泳ごうと奮発するタコブネ。周りの赤い物はタコブネの糞(撮影:俊甫犬)

泳ごうと奮発するタコブネ。周りの赤い物はタコブネの糞(撮影:俊甫犬)彼らは水族館で飼育されることもしばしばありますが、長くは持たずに1週間か、長くて1ヶ月程度の飼育が限度である場合がほとんどです。しかし、葛西臨海水族園で飼育された個体はなんと飼育日数が100日を超えたといいます。

良いものを見られたと思った矢先になんとその2ヶ月後、今度は静岡県清水町の「幼魚水族館」でタコブネが展示されました。葛西臨海水族園のものと比べると2~3センチ大きく、卵を保有していました。

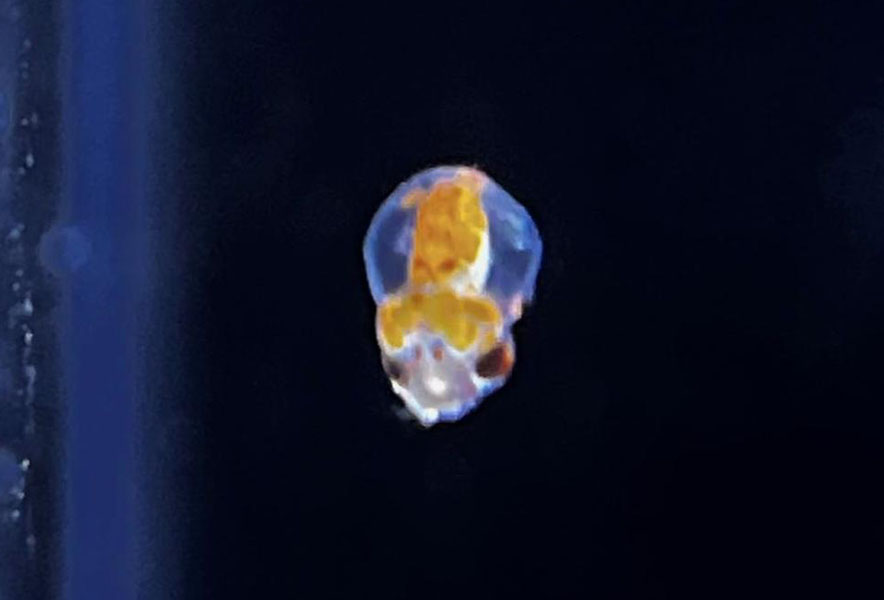

孵化したてのタコブネの子ども(提供:幼魚水族館布川様)

孵化したてのタコブネの子ども(提供:幼魚水族館布川様)筆者が幼魚水族館を訪れたその日、なんと卵から幼体が孵化しました。大きさ1ミリと非常に小さく、スマホのカメラでなんとか写せるサイズでした。

野生下ではサルパやクラゲにくっつきながら成長し、ある程度の大きさになったら殻を作り始めるのでしょう。

大量に小型のメスが岸に現れたことも

タコブネは沿岸でも比較的高い頻度で確認されており、冬になると大量に小型のメスが岸に現れたこともあるようです。

また、ビーチコーミングでも殻が親しまれており、コレクターからの人気も高いです。もしかしたら我々が出会う機会は少なくとも、自然界には多く生息しているのかもしれません。

海のロマンをより一層感じることができる生き物であるタコブネ。また私たちの前に現れる時が楽しみです。

(サカナトライター:俊甫犬)