冬の寒さが和らぎ、暖かい日差しが感じられるようになると、海の中にも春の訪れを感じさせる生き物たちが現れます。

中でも、この時期に成体が見られるようになるクラゲたちは、まさに「春の使者」と言えるかもしれません。

そんな春の訪れを告げるクラゲを5種類、それぞれの魅力的な特徴と合わせてとりあげていきます。

カミクラゲ Spirocodon saltatrix

刺胞動物門ヒドロ虫綱花クラゲ目タマウミヒドラ科カミクラゲ属に属するカミクラゲは、円筒形の傘に、まるでゼンマイやコイルのような螺旋状の模様が見えるクラゲです。

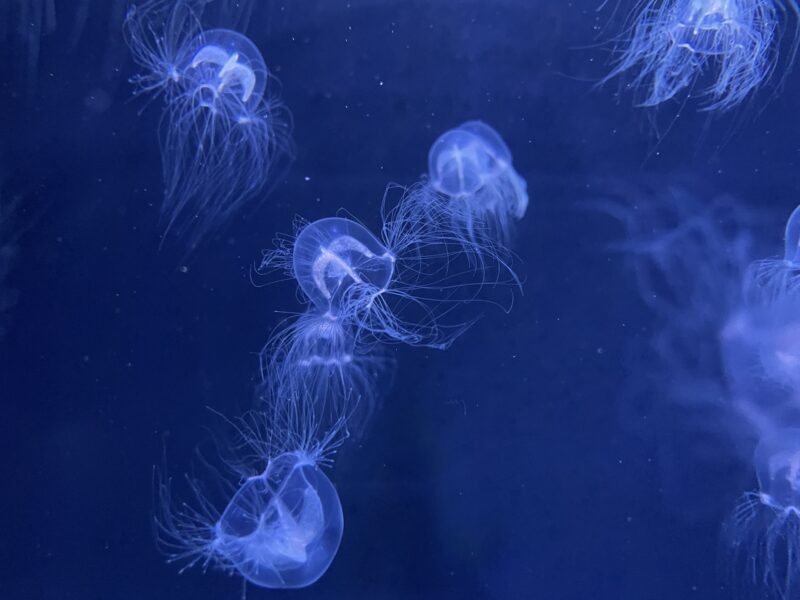

カミクラゲ(提供:PhotoAC)

カミクラゲ(提供:PhotoAC)カミクラゲの最大の特徴は、傘の縁の8カ所から束のように伸びる無数の触手と、その根元に見える赤い眼点(がんてん)です。この眼点で、光の明暗をある程度感じ取ることができるとされています。

発見当時は日本固有種と考えられていましたが、現在では韓国等でも確認できるそうです。

名前に「カミ」と付きますが、これは「神様」ではなく、そのたくさんの触手を「髪の毛」に見立てたものだと言われています。海の中でたくさんの触手をたなびかせる姿は、たしかに人の髪の毛のように見えるかもしれませんね。

ドフラインクラゲ Nemopsis dofleini Maas

ドフラインクラゲは、刺胞動物門ヒドロ虫綱花クラゲ目エダクラゲ科ドフラインクラゲ属に属しています。

直径1〜4センチほどの小さな釣鐘型の傘を持ち、傘の縁の4カ所からふさふさとした触手がたくさん伸びているクラゲです。

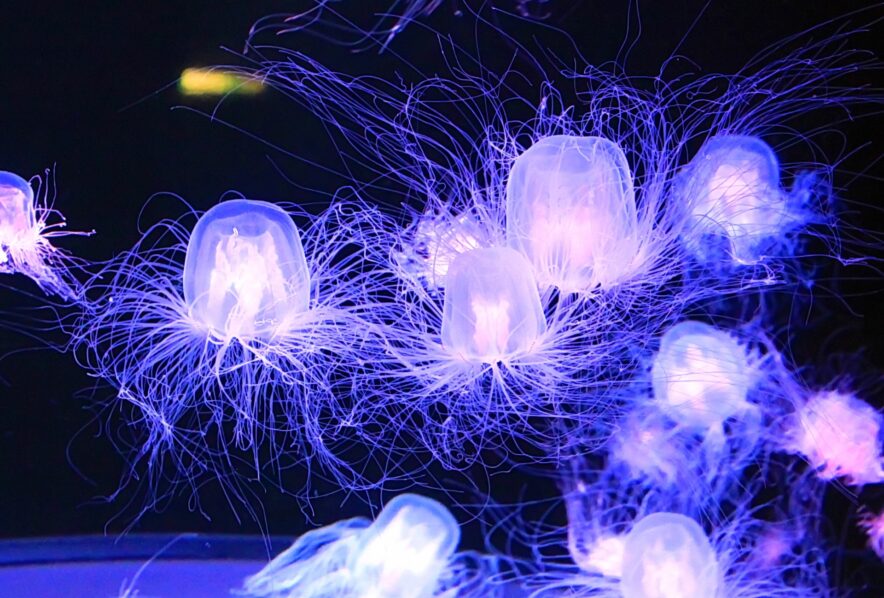

ドフラインクラゲ(提供:PhotoAC)

ドフラインクラゲ(提供:PhotoAC)上から見ると体内に十字の模様が見えるのが特徴的ですが、これは生殖腺(せいしょくせん)と呼ばれる部位で、クラゲの繁殖に使われる器官です。

和名にある「ドフライン」は、日本からこのクラゲを持ち帰って研究したドイツの生物学者フランツ・ドフライン博士に由来するそうです。

サルシアクラゲ Sarsia tubulosa

サルシアクラゲは、刺胞動物門ヒドロ虫綱 花クラゲ目タマウミヒドラ科サルシアウミヒドラ属に属しているクラゲ。成体でも傘の高さが1~2センチ程度と、今回紹介する中でも特に小型のクラゲです。

傘の中心にある口柄(こうへい)と呼ばれる口の部分は、なんと体外に長く、自在に伸ばすことができます。このユニークな口柄と、傘の縁から伸びる4本の触手を巧みに扱い、動物プランクトンなどを捕まえて食べるようです。

ワタボウシクラゲ Tiaricodon orientalis

刺胞動物門ヒドロ虫綱花クラゲ目ウラシマクラゲ科ワタボウシクラゲ属に属するワタボウシクラゲは、風船のように丸い傘がとても可愛らしい、光に集まる性質(走光性)を持っているクラゲです。

その姿が、日本の伝統的な花嫁衣装である「綿帽子」に似ていることから、この和名が付けられました。

特筆すべき点として、このワタボウシクラゲは2021年に新種として記載された種類です。

これは新江ノ島水族館と公益財団法人黒潮生物研究所による共同研究の成果で、新江ノ島水族館から初めて新種として発表されたクラゲとしても知られています。

チョウクラゲ Ocyropsis fusca

有櫛動物門有触手綱カブトクラゲ目チョウクラゲ科チョウクラゲ属のチョウクラゲ。

チョウクラゲは、これまで紹介した4種とは分類学的に大きく異なります。チョウクラゲは刺胞(しほう)動物ではなく、「有櫛(ゆうしつ)動物」というグループの仲間で、クラゲという名が付いていますが、毒を持つ刺胞がありません。

最大の特徴は、体の両側にある大きな袖状突起(そでじょうとっき)です。これを蝶が羽ばたくように優雅に動かして泳ぐ姿から、その名がついたとされています。

また、体表には櫛板(しつばん)と呼ばれる器官があり、この櫛板に光が当たると、反射で虹色にキラキラと輝いて見えるのも、有櫛動物ならではの大きな魅力です。

個性あふれるクラゲたち

今回とりあげた5種類のクラゲたちからもわかるように、ひとくちにクラゲと言っても、その姿、大きさ、生態は驚くほど様々です。

螺旋模様を持つもの、十字模様が見えるもの、長い口を持つもの、綺麗に縦長の丸い形をしたもの、そして刺胞動物門ですらない毒を持たない種類まで、それぞれが非常に個性的で、色々な環境に適応して生きています。

水族館などクラゲに出会う機会があれば、ぜひ一種一種の違いに注目してみてください。

その繊細な美しさだけでなく、ユニークな体のつくりや動き、生態の違いをじっくり観察することで、きっと、これまで知らなかったクラゲという生き物の奥深さと生命の多様性が持つ面白さに気づくはずです。

(サカナトライター:天草せりひ)