魚はなぜ球体のような群れになるのだろうか──。群れのどの魚が行き先を決めているのだろうか──。

生きものを観察していると、その行動に疑問が湧くことがありませんか?

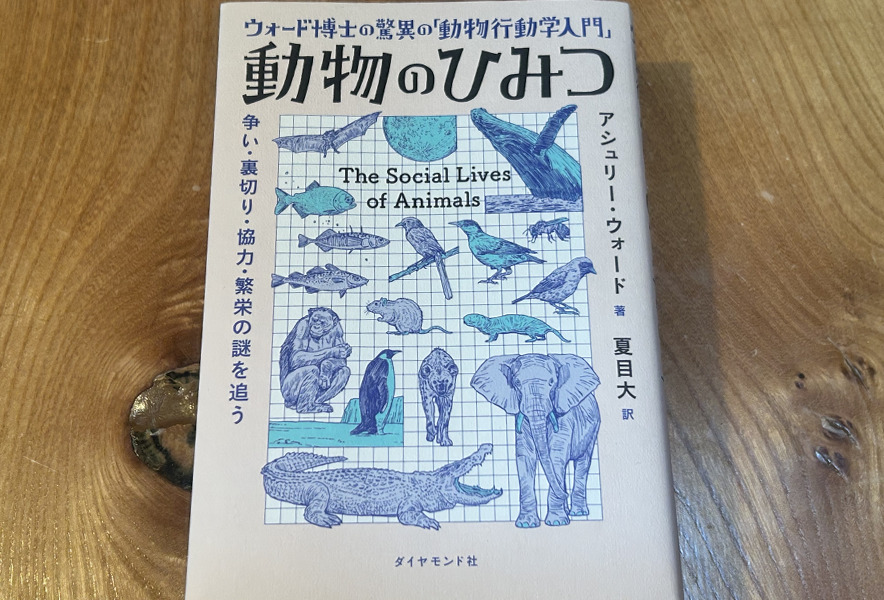

そんな疑問を一度でも抱いたことがある人におすすめしたい本があります。それが、『ウォード博士の脅威の「動物行動学入門」動物のひみつ』(著:アシュリー・ウォード/発行:ダイヤモンド社)です。

生き物の行動の“なぜ”に迫る<動物行動学>

著者であるアシュリー・ウォード氏は、子どもの頃から川で釣りをしたり丸太の下の生きものを観察したり、はたまた渓流で化石を探して過ごすほどの生きもの好き。大人になってからは動物行動学の道に進み、現在はシドニー大学で動物行動学の教授を務めています。

そんな著者がアフリカから南極まで旅をし、その中で動物たちの様々な生態や「社会性」を研究する中で得た知識を解説した一冊です。

本書は哺乳類だけでなく、昆虫や魚類、鳥類まで幅広い生き物の行動学を紹介。女王アリのために死を恐れないシロアリや、亡くなった家族を悼むゾウ、渡り鳥はどのように長距離を渡るのか──など興味深いトピックが豊富です。

解説をするだけでなく、著者が現地に行ってどのような観察や実験をしたのか、なにが大変だったかといった経験談をユーモアに富んだ文章で表現してくれるので、読んでいて飽きないのも魅力的な要素。難しい専門用語もあまりないので、動物行動学に初めて触れる人にも読みやすいです。

魚はなぜ群れを作るのか?

一番興味を惹かれたのは、第3章の「イトヨが決断するとき」。この章では、魚が群れを作るメカニズムに迫りつつ、魚と人間の類似性についても触れられています。

小魚が群れを作るのは、捕食者から身を守るためです。しかし、私は昔から「数がいるほど狙われる対象が多くなって不利なのではないか?」と思っていました。

魚の群れ(提供:PhotoAC)

魚の群れ(提供:PhotoAC)実際はそうではありません。狙われた魚たちが一斉に動き回って動きの情報量を増やすことで、捕食者はどの個体を狙えばいいかわからなくなり、狩りの成功率が下がります。

それでも捕食者たちが小魚たちに突っ込んでいくのは、群れを分断し小さくすることで、ターゲットを絞り込むためなのです。

群れのリーダーは5パーセントの魚

魚たちがどんなに大きな群れになっても、統率のとれた動きができるのはなぜでしょうか。

実は群れを作る個々の魚には「どこかへ行こう」「誰かについていこう」ということはありません。“近くの仲間の行動を真似しているだけ”なのです。おかげで、どんなに大きな魚群になっても一定の動きができるようになりました。

では、群れの意思決定は誰が行っているのでしょうか。

実は、仲間の5パーセントの個体が食べ物を見つけて泳ぎ出すと、残りの仲間はそれに従って泳いでいきます。リーダーがいなくても、5パーセントの魚が違う行動を取ると、それが彼らの行き先となるわけですね。

ちなみに、本書では「魚が群れの中で従っているルールを人間に課して実験した場合どうなるのか?」という実験を行っています。この実験結果もかなり興味深いものなので、真相は本書を読んでみてくださいね。

1

2