春の味覚は様々ありますが、実はこの季節にしか出会えない、貴重な生き物がいるのです。

それが、ホタルイカ。

【画像】富山県だけで見られる?世界的にも珍しいホタルイカの「身投げ」の様子

富山県の名産品として有名ですが、富山湾における接岸現象(春の産卵期に浅瀬に集まること)は、3月下旬から5月のゴールデンウィーク頃までと、1年のうち出会える機会が限られています。

2025年4月、そんなホタルイカに会いに富山県へと行き、ホタルイカに特化した「ほたるいかミュージアム」なるところに訪問してきました。

東京から富山へ

東京から富山へは北陸新幹線で2時間半ほど。富山駅からは「あいの風とやま鉄道」というローカル線に乗り継ぎ、ほたるいかミュージアムの最寄駅である滑川駅を目指します。

電車からは常に立山連峰を望む。天気が良かったこともありとても綺麗で癒されました(提供:moka)

電車からは常に立山連峰を望む。天気が良かったこともありとても綺麗で癒されました(提供:moka)駅に到着すると、【歓迎 ほたるいかのまち滑川】の看板。イカにフィーチャーした街はなかなかないので、早速ワクワクします。

「歓迎 ほたるいかのまち滑川」看板(提供:moka)

「歓迎 ほたるいかのまち滑川」看板(提供:moka)駅の外に出てみても、あらゆるところにイカのデザインを発見。可愛らしいシルエットに、胸が高鳴ります。

なめりかわ看板(撮影:moka)

なめりかわ看板(撮影:moka)駅からは目の前の道路をまっすぐに進むだけ。

ちなみにこの道は<ほたるいかロード>という名前が付けられていて、路面にイカのデザインタイルが張られていました。

イカのデザインタイル(撮影:moka)

イカのデザインタイル(撮影:moka)ほたるいかミュージアムは道の駅も兼ねる ドライブにもおすすめ

歩いて15分ほどで、ほたるいかミュージアムに到着です。

同ミュージアムは道の駅も兼ねており、他に海を望むレストランも併設。観光やお土産購入も兼ねて楽しめるので、ドライブで行くのもおすすめです。

ほたるいかミュージアム(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)

ほたるいかミュージアム(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)入り口に到着。イカをモチーフにしたマスコットキャラクターが出迎えてくれます。

そして館内へ入ると、早速ホタルイカがお出迎え。ホタルイカってこんなに大きかったっけ?と思いつつ、早速チケットを購入して入館します。

ホタルイカ(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)

ホタルイカ(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)いざ、館内へ! タッチプールの中には……?

館内に入ると、中央に大きなプールが設置されていました。

大きなプール(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)

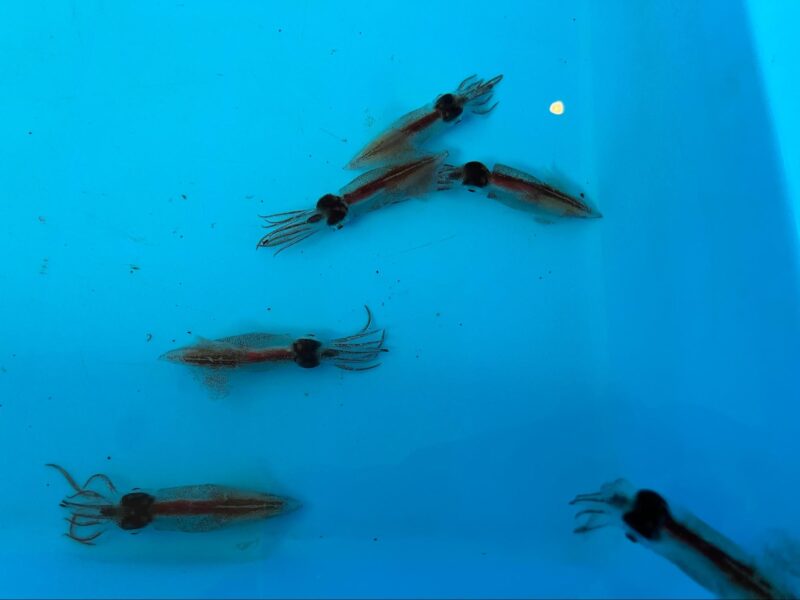

大きなプール(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)何がいるのか覗いてみると、なんとホタルイカが触れるようになっていました。生きているホタルイカを見れるだけでも大興奮なのに、触れるなんて……!

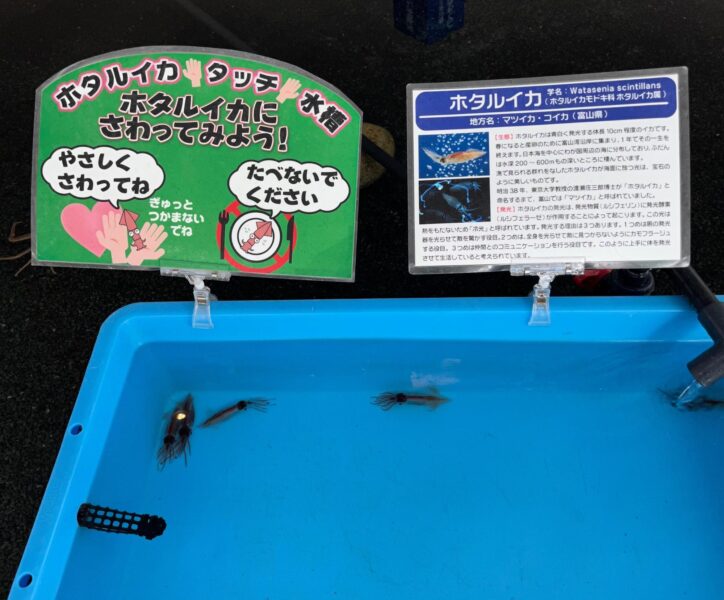

ホタルイカタッチ水槽(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)

ホタルイカタッチ水槽(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)触り心地は至って普通のイカ。しかし、改めて「ホタルイカってこんなに大きかったっけ?」という感覚に。

どうやら、こちらで展示されているホタルイカは全てメスのホタルイカだそうで、オスに比べて大きいようです。また、富山湾のホタルイカは他地域と比べても大きいらしく、立山連峰から流れ込む雪解け水が生育環境にも関係しているといいます。

ホタルイカに触れる タッチプールの中にはカニも

摘むと痛がってしまうので、そっと下から掬うようにして触れます。

タッチプールのホタルイカたち(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)

タッチプールのホタルイカたち(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)ちなみにお水はひんやりとても冷たく、ずっと手を入れていると感覚が麻痺してきます。

海洋深層水を使用しており、太陽の光が届かない(=雑菌が繁殖しにくい水域の水)で、塩分濃度が低く、ベタベタしない上に潮臭さもない、さっぱりとした触り心地なのも興味深かったです。

ちなみにタッチプールの中にはカニもいて、こちらも触れるようになっていましたよ。