自然界、とりわけ海の中には、自ら発光する生き物が多く生息しています。

ロマン溢れる<発光生物の世界>。その中でも、生物科学の発展に大きく貢献した発光生物が日本の近海に住んでいるのです。

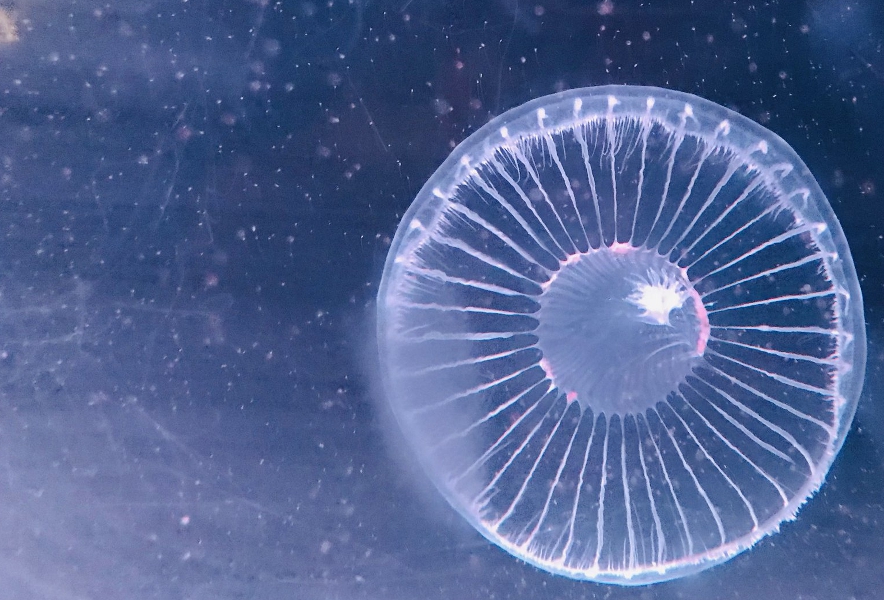

透明で美しい<オワンクラゲ>

邦人によるノーベル賞受賞で有名になった<オワンクラゲ>は、体長10から20センチほどのクラゲです。

名前の通り、お椀をひっくり返したような丸い形をしていて、日本近海にも生息。透明で美しく、波にのってゆらゆらと漂いながら、小さな生き物を捕食しながら暮らしています。

オワンクラゲ(撮影:halハルカ/京都水族館)

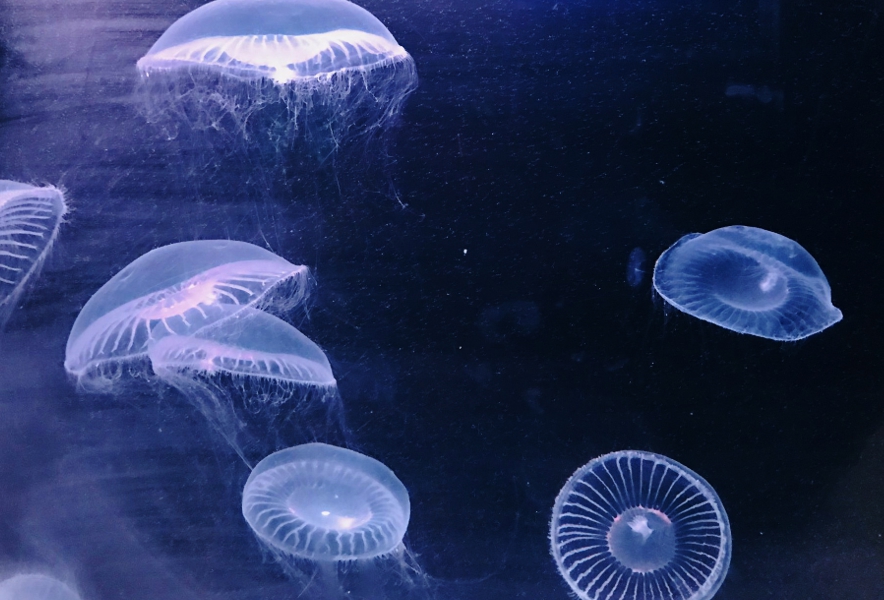

オワンクラゲ(撮影:halハルカ/京都水族館)オワンクラゲは刺激を受けたときに、傘の縁を取り巻く「生殖腺」という部分がリング状にぼんやりと緑色に光ります。ただし、とても弱い光なので、自然の海で実際に光っている姿を目にすることは滅多にありません。

水族館では黒い背景の水槽に暗い明かりで展示されているため、その美しい姿を観察できますが、実際の海ではなかなか気づきにくい存在です。

オワンクラゲが光る秘密は「タンパク質」

オワンクラゲが光る理由は、体の中にある特別なたんぱく質のおかげです。

まず「イクオリン」という物質が、体内のカルシウムに反応して青白い光を出します。そして、その光を「GFP(緑色蛍光たんぱく質)」が受け取り、緑色に変えて私たちの目に届くのです。

クラゲの体の中では、カルシウムから緑色の光へと“光のリレー”が起きているのです。

「光=電気」のイメージがありますが、タンパク質を利用した「発光システム」とは、ただの生き物好きには想像すらつかない世界です。

オワンクラゲの発光システム解明でノーベル賞を受賞

このGFPですが、科学の世界で大活躍していくことになりました。

GFPはさまざまな研究や検査で細胞の動きを観察する生体内で利用できる蛍光マーカー「光る目印」として使われるようになり、生物科学の発展に大きな貢献をしているのです。

2008年には、GFPに関する研究と応用の発展に貢献した3名の科学者、下村脩、マーティン・チャルフィー、ロジャー・チェンに共同でノーベル化学賞が贈られ、日本人の受賞ということもあり、国内でも大きな話題になったのでした。

身近な不思議<オワンクラゲ>

日本近海に生息するオワンクラゲは、小さな体とは裏腹にグローバルな活躍をしているクラゲです。

ちなみに、下村脩教授はこの研究のためにオワンクラゲを100トン以上捕獲したそうです。その根気と熱意には敬意しかありません。

現在は様々な水族館で見られるオワンクラゲ。あなたもぜひ、その目で美しい姿を体験してくださいね。

(サカナトライター:halハルカ)