我が家で観察したベラ

実際に筆者が採集し自宅で飼育したベラについて紹介します。

それぞれ幼魚からの色彩変化も記しているので、飼育した場合にどのような楽しみ方ができるのか参考にしてみてください。

トカラベラ Halichoeres hortulanus(Lacepede,1801)

トカラベラはホンベラ属のベラで、大きいものは全長で20センチほどになり、ホンベラ属のベラとしては大きい方といえます。

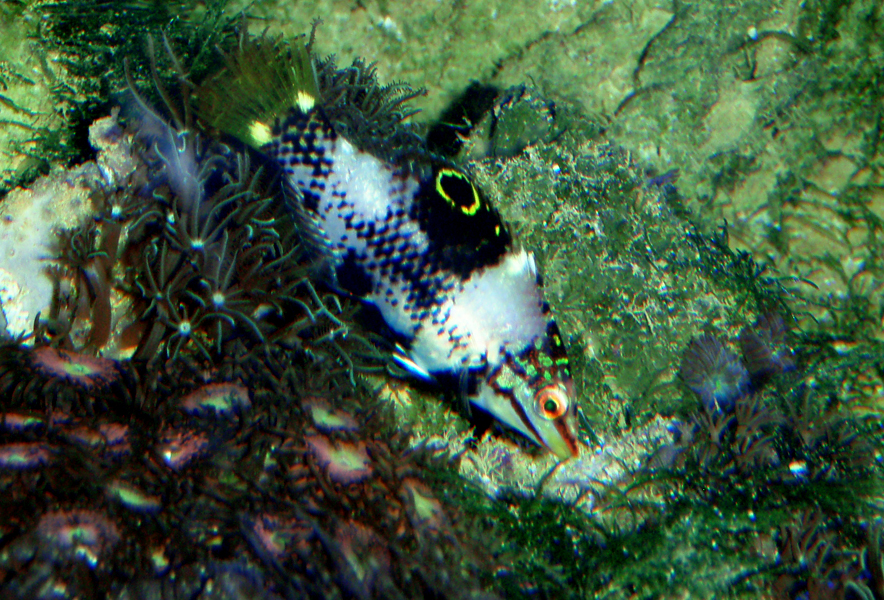

トカラベラ(提供:撮影まさと)

トカラベラ(提供:撮影まさと)本種は通常、ホンベラ属に含められていますが、Kuiterのベラ図鑑ではHemitautoga属とされており、この属はほかにミツボシキュウセンとセイテンベラが含まれています。

これら3種はいずれもホンベラ属としてはやや大きくなり、サンゴ礁域の浅い所に生息しています。飼育にあたってはとくに難しいことはないですが、夜間は砂に潜るので、細かいパウダー状の砂を敷いてあげましょう。

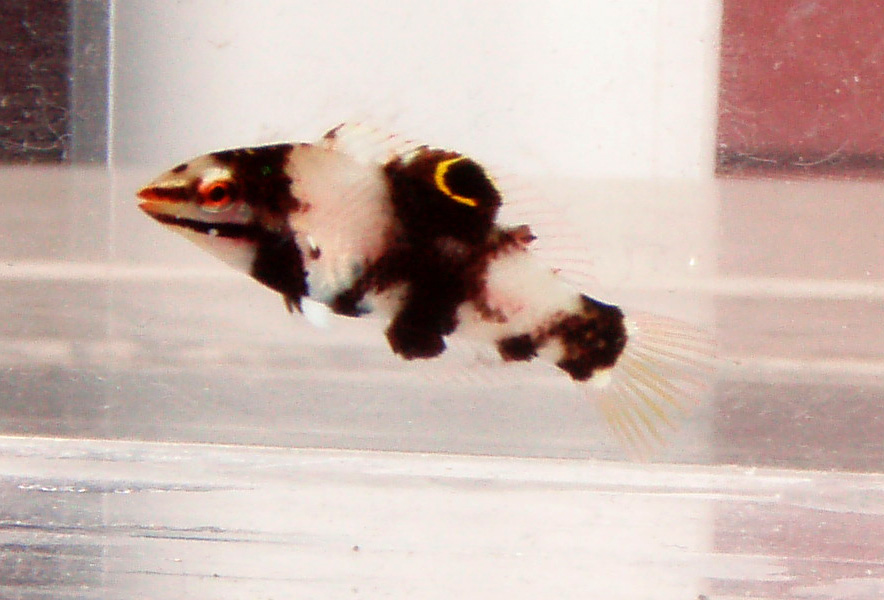

トカラベラの幼魚・2018年10月26日撮影(撮影:椎名まさと)

トカラベラの幼魚・2018年10月26日撮影(撮影:椎名まさと)トカラベラの幼魚はクリーム色の地色に茶色い横帯が入り、背鰭には目玉模様がはいっています。この模様は、チョウチョウウオ科の幼魚においてよく見られる目玉模様と同様に身を守るのに役に立つのかもしれません。

トカラベラ・2018年11月20日撮影(撮影:椎名まさと)

トカラベラ・2018年11月20日撮影(撮影:椎名まさと)採集してひと月近くが経つと、眼の後方の黒い横帯の中に緑色の斑点が入り、尾鰭の黄色が目立つようになりました。

体側中央の黒い帯の前方、背鰭先端より少し後ろに白い点がありますが、これは成魚でも残ります。

トカラベラ・2019年3月18日撮影(撮影:椎名まさと)

トカラベラ・2019年3月18日撮影(撮影:椎名まさと)採集して5か月近く経つと、眼後方の黒色横帯はほぼ消失し、体側と尾鰭付け根の黒色横帯も白い部分が多くなってきました。

トカラベラ・2019年9月27日撮影(提供:椎名まさと)

トカラベラ・2019年9月27日撮影(提供:椎名まさと)眼の後方と、尾鰭の付け根にあった黒色横帯が完全に消失し、体側中央の黒色帯も背中に残るのみとなりました。背鰭には目玉模様のほかにも細かい模様が入っているのがわかります。頭部の緑の斑点も薄くなり、眼後方の黒い横帯があったところに赤色の斑点が散らばるようになりました。

体側の斑点はやがて、黒く縁どられた白い点列が並ぶようになり、体側中央の黒い帯はもっと小さくなります。性転換し雄相になると緑色の体になります。

ヤマブキベラ Thalassoma lutescens(Lay and Benett, 1839)

ヤマブキベラはニシキベラ属のベラで、成魚は四国南岸、琉球列島、小笠原諸島、スリランカ以東のインドー太平洋に生息し、幼魚は死滅回遊魚として、夏から秋にかけて相模湾などに姿を現します。

ヤマブキベラ(撮影:椎名まさと)

ヤマブキベラ(撮影:椎名まさと)ニシキベラ属のベラは遊泳性が強く、岩の隙間を縫うように泳ぐため、小さな水槽で飼育することはできません。成魚は90センチ以上、できれば120センチ以上の水槽で飼育してあげたいものです。

基本的にはサンゴや岩の隙間で眠るため、砂は敷かなくてもよいでしょう。

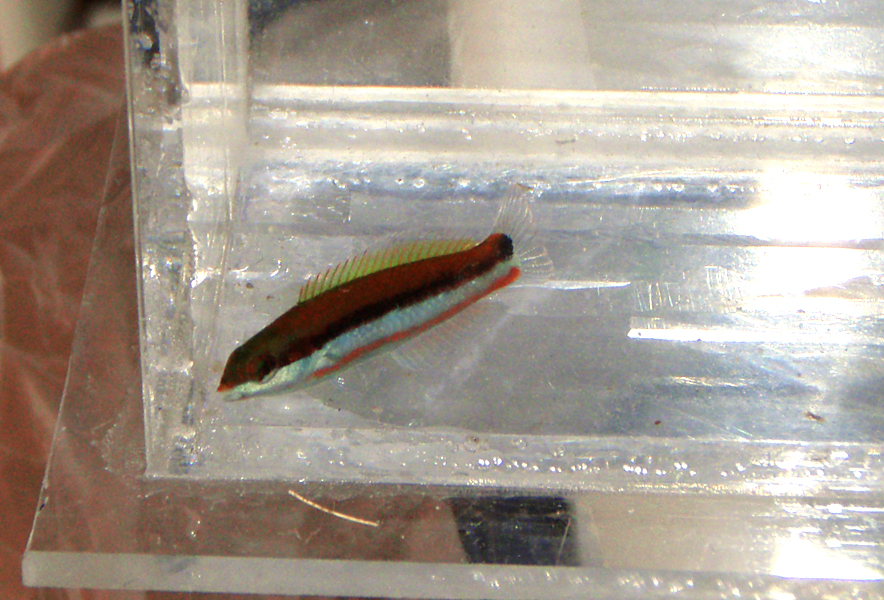

ヤマブキベラの幼魚・2018年10月26日撮影(撮影:椎名まさと)

ヤマブキベラの幼魚・2018年10月26日撮影(撮影:椎名まさと)全長2.5センチほど。この個体は上記のトカラベラと同じ磯で見られた幼魚を採集したもので、オトメベラやコガシラベラ、オニベラといった種の幼魚に1匹だけ混ざっていたものです。

小さいうちは同じようなニシキベラ属の魚やカミナリベラ属の魚と群れを作っているようです。

ヤマブキベラ・2018年12月31日撮影(撮影:椎名まさと)

ヤマブキベラ・2018年12月31日撮影(撮影:椎名まさと)全長3.5センチほど。背中の茶色が薄くなり黒色縦帯と尾鰭基底の黒色斑が目立つようになります。

10月26日の写真では腹部が濃いオレンジ色になっていましたが、このくらいの大きさでは薄くなるようです。頭部には黄緑色の模様が出てきています。

ヤマブキベラ・2019年3月12日撮影(撮影:椎名まさと)

ヤマブキベラ・2019年3月12日撮影(撮影:椎名まさと)全長4センチほど。体は黄色が強くなり、体側の黒色縦帯や尾鰭基底にある黒い点は薄くなり目立たなくなってしまいました。頭部の模様は12月31日撮影の写真よりも鮮やかになっています。

ヤマブキベラ・2019年3月25日撮影(撮影:椎名まさと)

ヤマブキベラ・2019年3月25日撮影(撮影:椎名まさと)この頃には全長4.5センチほど。前回の写真から13日しか経っていないのですが、黒い縦帯は目立たなくなり、体は黄色みが強くなっています。また尾鰭の上・下の軟条が少し伸びています。

ヤマブキベラ・2019年5月23日撮影(撮影:椎名まさと)

ヤマブキベラ・2019年5月23日撮影(撮影:椎名まさと)全長5センチほどに成長しました。この水槽ではロイヤルグランマやクモギンポ、ロウソクギンポ、クロオビスズメダイなどを飼育しています。比較的協調性はあるのですが、小型の遊泳性ハゼは追い掛け回すようになってしまいました。

このように小さいうちと大きくなったときで性格がかわってきますので注意が必要です。

この後雌相は全身が黄色になり、性転換に伴い雄相になると頭部のピンク色の模様が雌相よりも目立つようになります。色彩は地域により変異もあるようで、とくに西オーストラリア産のものは別種とされるべきかもしれません。