コガシラベラ Thalassoma amblycephalum(Bleeker, 1856)

コガシラベラはヤマブキベラと同じくニシキベラ属に含まれるベラです。

コガシラベラ(撮影:椎名まさと)

コガシラベラ(撮影:椎名まさと)琉球列島や四国、紀伊半島はもちろん、関東周辺でも夏から秋に死滅回遊魚としてやってきます。夜間は岩陰で休息しますが、砂が敷いてあるものの隠れ家が少ない水槽では砂の中に潜って休息することもあります。

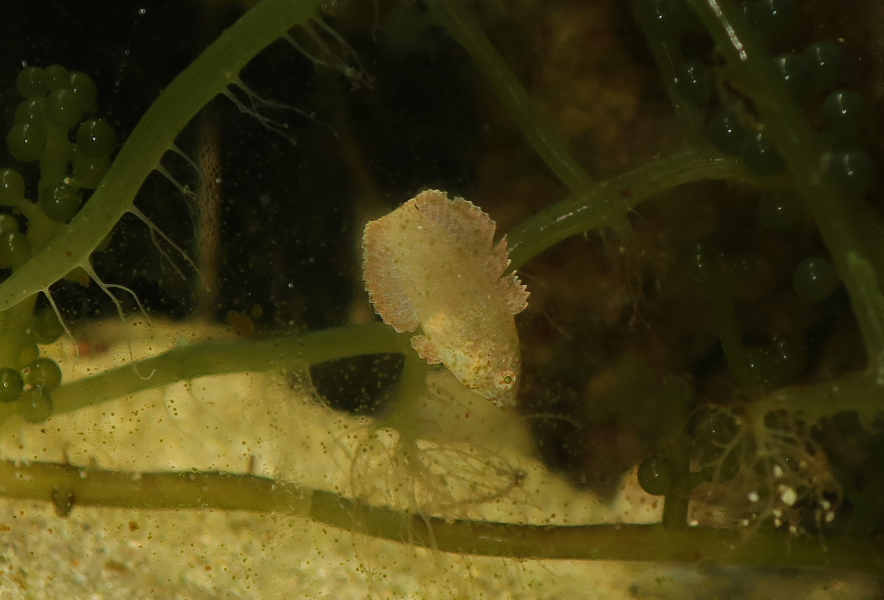

コガシラベラの幼魚・2011年8月30日撮影(撮影:椎名まさと)

コガシラベラの幼魚・2011年8月30日撮影(撮影:椎名まさと)筆者は2011年に紀伊半島で採集したものを飼育。岸壁で海藻ごと網で掬ったら、その中に入っていました。緑色と黒と白に塗分けられた体と、尾柄から尾鰭にかけて入るオレンジ色が美しい印象的な魚でした。

夜間はサンゴの隙間や岩影、二枚貝の殻の中などで眠りますが、砂に潜って眠ることもありました。この写真の右側に写っているのはハゼの仲間のサツキハゼで、半透明な体に黒い縦帯が1本入るため、コガシラベラの幼魚に似ている所があります。

コガシラベラ・2012年4月18日撮影(撮影:椎名まさと)

コガシラベラ・2012年4月18日撮影(撮影:椎名まさと)こちらは採集してから7か月以上が過ぎたときの写真で、前の写真と比較して体サイズに対して眼が小さくなり、体側の模様の特徴としては尾の付近のオレンジ色が薄くなり、また体側の黒色の縦帯も縁がぼやけグラデーションができています。

左奥に写っているのはクロユリハゼ科のアケボノハゼ。温和なコガシラベラは、同サイズのアケボノハゼやハタタテハゼなどの、臆病な魚との混泳もできるのです。

しかし残念なことに、このコガシラベラはある日一緒に入れたフタホシキツネベラにいじめられ、死んでしまいました。フタホシキツネベラなどのキツネベラ類は小型であっても性格が強いものが多く、似た体つきの魚を攻撃することがあるので混泳には注意が必要です。

コガシラベラの雌の成魚(上記の2枚の写真とは別個体)(撮影:椎名まさと)

コガシラベラの雌の成魚(上記の2枚の写真とは別個体)(撮影:椎名まさと)この個体は2019年に四国の高知県で釣れた個体を飼育しているものです。

成長すると飼育下でも10センチを超えるようで、遊泳力も強いので大型水槽が必要になります。また強い水流を好み、驚くと水槽の外へジャンプして死んでしまうこともありますので、水流ポンプやフタなどもしっかりしておきましょう。

飼育しにくいベラ

ベラの仲間は飼育しやすいものが多いのですが、中には飼育しにくい種もいくつか含まれます。

ブチススキベラ(撮影:椎名まさと)

ブチススキベラ(撮影:椎名まさと)枯れ葉のように海を漂うブチススキベラは、その特徴的な姿と雌雄ともに鮮やかな色彩になることから飼育してみたいという声もよく聞きますが、ブチススキベラをふくむススキベラ属のベラは神経質で、細かい餌でないと食べないことも多く、初心者にもおすすめすることできません。

カミナリベラ(撮影:椎名まさと)

カミナリベラ(撮影:椎名まさと)このほか、日本の沿岸では普通に見られるカミナリベラなどをふくむカミナリベラ属やノドグロベラ属、オグロベラ属、サンゴのポリプを食するマナベベラやクロベラといったベラの仲間も、飼育がやや難しいです。

筆者も磯でカミナリベラやオニベラなどをよく採集するのですが、長生きさせられたことがありません。