北太平洋の深い海にはボウズギンポという魚がいます。

この魚は名前に「ギンポ」とついているように、江戸前の天ぷらでおなじみのギンポとおなじ「ゲンゲ亜目」の魚ですが、その中では特に大きくなる種類です。そして最近は関東の市場にもよく出るようになりました。

今回はそんなボウズギンポをご紹介します。

ボウズギンポとは

ボウズギンポ(学名 Zaprora silenus)は、スズキ目・ゲンゲ亜目・ボウズギンポ科・ボウズギンポ属の魚です。名前に「ギンポ」とありますがギンポ亜目には含まれません。

種の標準和名で「ギンポ」と呼ばれている魚と同様です。ちなみにギンポ亜目のなかにはカエルウオやイソギンポなどの仲間が含まれています。

全身が黒っぽい色彩で、体側には小さな黒い斑点が多数散らばっています。頭部には小さな感覚孔があり、その感覚孔は白く縁どられているので非常に目立っています。また黄色い斑点が入ることもあります。

ボウズギンポ頭部。白い点の中央に感覚孔がある(撮影:椎名まさと)

写真の個体は全長50センチくらいですが、大きいものでは1メートルほどになり、そのような大型個体はこの写真の個体よりも細長い体をしています。

なお、ボウズギンポ科は現在のところ、ボウズギンポのみからなる1科1属1種の魚になります。茨城県以北の太平洋岸、北海道沿岸からアメリカ西海岸までの東太平洋大陸棚に広く分布しています。

ボウズギンポの生態

ボウズギンポは北の冷たい海に生息しています。主に大陸棚縁辺の水深100~670メートルくらいまでの深さに生息しています。

食性はほかのゲンゲ亜目の魚同様に動物食性と考えられますが、歯の形状もオオカミウオとは異なるため大型甲殻類や貝類などではなく、小型の甲殻類や小魚などを食べているのではないかと思われます。

北方性でやや深い場所に生息する魚の生態はまだわかっていないことも多いようです。漁法は釣りや延縄、底曳網、刺網などで漁獲されています。

オオカミウオとの違い

ボウズギンポ同様に、大型になるゲンゲ亜目としてはシロゲンゲやカンテンゲンゲ、オオカミウオなどがいます。

ボウズギンポの口腔内(撮影:椎名まさと)

その中でもオオカミウオは見た目がボウズギンポによく似ているのですが、オオカミウオはよく発達した犬歯があるのに対し、ボウズギンポには犬歯がありません。

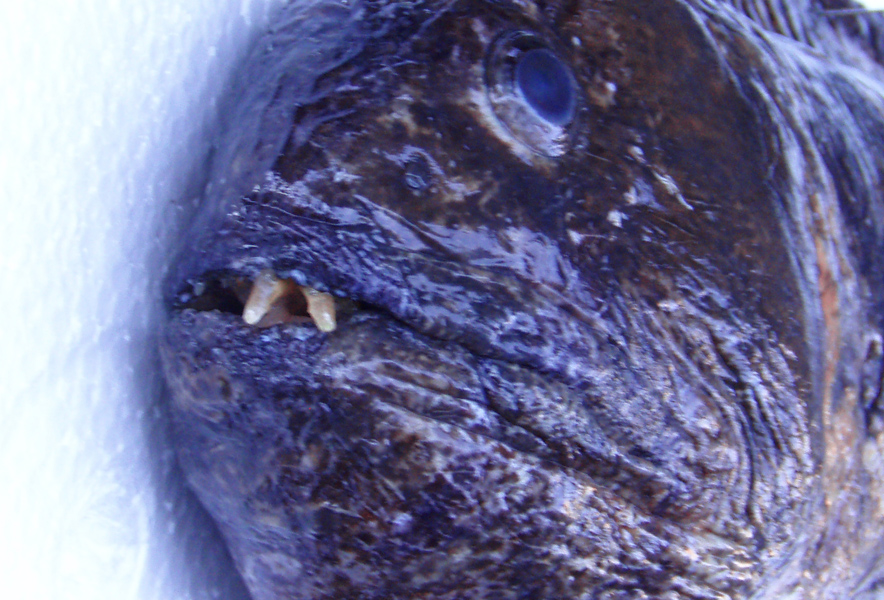

オオカミウオの口からは犬歯状の歯がのぞく(撮影:椎名まさと)

また、口もオオカミウオでは口が大きく眼後縁を超えますが、ボウズギンポでは口が小さく眼の前縁にかろうじて達する程度です。

1

2