充実の解説パネル

館内には、タッチプールを取り囲む形でホタルイカの解説パネルが並んでいました。

ホタルイカの体のつくりが存分に学べるのですが、特にホタルイカの特徴でもある皮膚発光器の説明はとても面白かったです。

ホタルイカの解説パネル(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)

ホタルイカの解説パネル(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)ホタルイカは青と緑の2色の光を放ちますが、青は水温の低い深い海で、緑は水温の高い浅い海で光るなど違いがあります。

周りの明るさに溶け込むことで、下から狙ってくる天敵の目を欺いているそうですが、この2色は同時に発光することも多いらしく、仲間とのコミュニケーションにも使われている可能性があるとのこと。まだ分かってないことも多いんですね。

ホタルイカ漁の様子(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)

ホタルイカ漁の様子(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)他にも、「展示されているホタルイカがどのように捕獲されて今に至るのか」といった、ホタルイカ漁の紹介もあり見応え抜群。展示されているホタルイカは、毎朝スタッフの方が漁船に同行して捕獲しているそうで、その様子が映像で流されていました。

ホタルイカ漁を見学する観光船もありますが、漁は早朝に実施されており、乗船するのもなかなか大変。こうして映像でも見れるのはとてもありがたいですね。

世界のおもしろイカ(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)

世界のおもしろイカ(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)また、パネルの横ではホタルイカ発光ショーの会場を発見。ホタルイカが獲れる時期限定ということで見てきました。

ホタルイカの解説動画を10分ほど見た後、実際に発光する様子を見るのですが、これが圧巻。

当日朝のホタルイカの獲れ具合によって発光量は違うといいますが、ラッキーなことに訪問日は豊漁。周囲一面を照らすホタルイカの発光が見られました。

参加者全員が「おおー!」と大興奮。こんなにも光るのか!と驚きです。

会場内は撮影禁止のため、気になる人はぜひ現地で参加してみてください。

「イカ」全般の特徴や生態を解説したエリアや漁具の展示も

そして、ホタルイカに限らず、「イカ」の特徴や生態を解説したエリアもありました。イカ好きはたまりません。

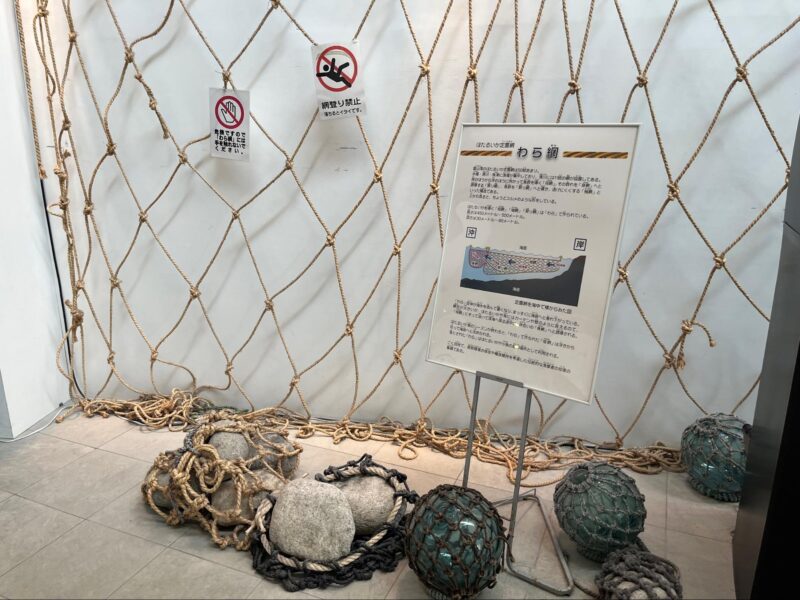

また、ホタルイカ漁に関連して漁具の展示もありました。

定置網漁で使用するわら網(提供:moka)

定置網漁で使用するわら網(提供:moka)わら網は魚礁の役割も果たしており、説明によればこの網の周りには魚たちが集まってくるのだとか。

富山湾のホタルイカ漁では、基本的に出産を終えたイカしか獲らないようにしているそう。浅瀬で出産を終えたホタルイカが岸へと戻っていくのを狙うのですが、狙う範囲も狭く、獲りすぎにならないように工夫されています。

ホタルイカ漁は、環境に配慮した持続可能な漁業でもあるのです。

なお、建物の2階部分には、滑川におけるホタルイカ漁の歴史やおすすめ加工品の紹介もありました。とことんまでホタルイカの理解が深まる展示、まさにホタルイカの博物館です。

イカ以外にも展示あり!

ほたるいかミュージアムということで、イカしかいないかと思いきや、他の生き物も展示されていました。チンアナゴやカレイなど色々いましたが、特に気になったのがサクラマス。

サクラマス(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)

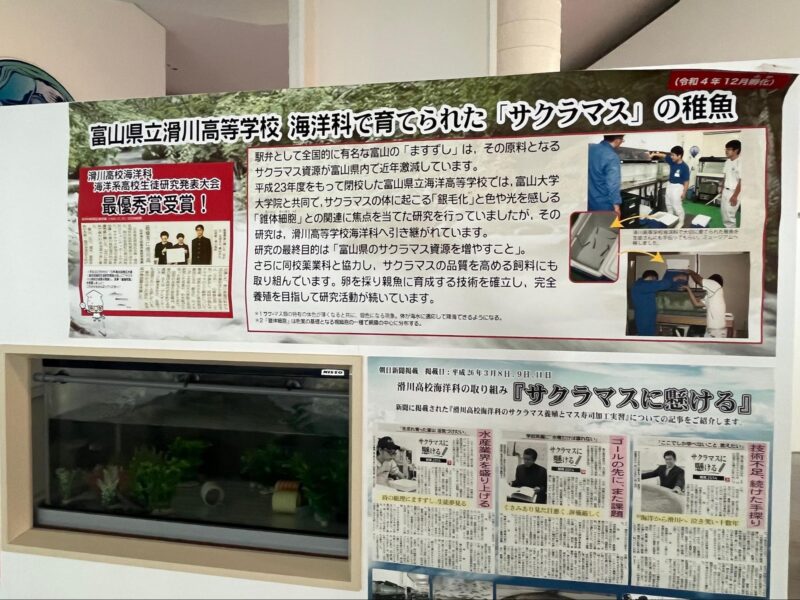

サクラマス(撮影:moka/撮影場所:ほたるいかミュージアム)なんとこのサクラマス、地元滑川高校の海洋科で育てられたものだそうです。

富山県と言えば、ますずしが駅弁としても有名ですが、サクラマス自体は富山県内でも減少傾向。富山県におけるサクラマス資源を増やすべく、完全養殖に向けた研究をこちらの海洋科では行っているそうです。

高校生たちの研究や掲載された新聞記事もありました。

富山県立滑川高等学校によるサクラマス新聞の展示(提供:moka)

富山県立滑川高等学校によるサクラマス新聞の展示(提供:moka)水族館などにおいて、地元の学校とコラボレーションした展示というのは珍しい印象です。

ほたるいかミュージアムが地元地域の人々の繋がりを活かす場になっていることが凄く伝わってきて、ほっこりしました。