2025年5月、長崎県から我が家に、尾鰭が赤いアジ科の魚が2種類やってきました。そのうちの1種はアカアジ、そしてもう1種はそれによく似たサクラアジという魚でした。

このサクラアジは長いこと探していたものの、これまで出会うことができていなかった魚。そんなサクラアジについに出会うことができたのでした。

尾鰭が赤いアジ

アジ科のなかのムロアジ属はマアジによく似たマルアジや、伊豆諸島の「くさや」でおなじみのクサヤモロなど、日本の食卓でもおなじみの食用魚を多く含んでいる属で、大きくふたつのグループに分かれています。

アジ科ムロアジ属の代表種ムロアジ(提供:椎名まさと)

アジ科ムロアジ属の代表種ムロアジ(提供:椎名まさと)それが<尾鰭が赤いグループ>と<赤くないグループ>です。このうち、尾鰭が赤いグループは「オアカムロ種群」とも呼ばれ、太平洋・インド洋・大西洋から4種が知られています。

2013年の時点では日本にはそのうちの2種、アカアジとオアカムロが知られていましたが、その後サクラアジとキツネアカアジが相次いで日本からも報告され、4種すべてが日本から記録されたことになります。

サクラアジとは

Decapterus smithvaniziは2013年にインドネシア スラウェシ島のビトゥンで採集された個体を完模式標本(ホロタイプ)として、新種記載されたムロアジ属の魚です。

学名のうちムロアジ属の属学名「Decapterus」は「10の鰭」という意味で、第1背鰭・第2背鰭・背鰭後方の小離鰭・左の胸鰭・右の胸鰭・左の腹鰭・右の腹鰭・臀鰭・臀鰭後方の小離鰭・そして尾鰭と、合計で10個の鰭を有することに由来し、学名の種小名はフロリダ大学 フロリダ自然史博物館のウィリアム・F・スミス-ヴァニス(William F. Smith-Vaniz)博士への献名です。

サクラアジ(提供:椎名まさと)

サクラアジ(提供:椎名まさと)東インド~西太平洋に分布しており、海洋水産資源開発センターの「南シナ海の魚類」に、「オアカムロ」として掲載されているものも、鰭の長さや赤色の尾鰭などからこの種と考えられるようです。

日本においては、2016年に沖縄県久米島西方沖の東シナ海と鹿児島県枕崎から採集されていたものがDecapterus smithvaniziと同定され、その際にサクラアジという標準和名が提唱されました。

標準和名の由来は尾鰭の色彩によるもので、それがサクラの花弁を連想させることからつけられました。現在では久米島や枕崎だけでなく、鹿児島県内之浦湾や、三重県南伊勢町などからの記録もあります。

サクラアジはインドネシアでは一般的に見られる種らしく、キツネアカアジとともに魚市場ではよく見られるようです。しかしながら、日本においては先述のように三重県や鹿児島県、沖縄県から得られてはいるものの、数は少ないようです。

我が家にサクラアジがやってきた!

筆者の念願のひとつに、「尾の赤いアジの仲間をすべてさわり、違いをその目でみる」というものがありましたが、2025年5月の終わりに念願のサクラアジがついに我が家にやってきました。

今回のサクラアジは長崎県沖の東シナ海における旋網漁業によって漁獲されたもので、ムロアジやアカアジが多く漁獲されていたものの、サクラアジは1個体のみでした。

サクラアジとアカアジと並べてみる

我が家にやってきたサクラアジとアカアジを並べて比較してみました。

サクラアジとアカアジでは尾鰭の色が大きく異なるように見えますが、これは冷水に浸っている間にその赤い色素が抜けてしまったためのようです(獲れたときはもっと赤かった)。

上がサクラアジ、下がアカアジ(提供:椎名まさと)

上がサクラアジ、下がアカアジ(提供:椎名まさと)この2種の見分け方としては、サクラアジは体がやや長くて体高が低く、その体高は体長の19.4~22.5パーセントであるのに対し、アカアジはサクラアジよりも体高があり、その体高は体長(標準体長)の24.0~27.9パーセントであることにより見分けることができます。

サクラアジとオアカムロと並べてみる

アカアジやサクラアジ同様に尾鰭が赤くなっているのが特徴のオアカムロとの比較です。オアカムロはアカアジよりも外洋性が強いらしく、沿岸域ではめったに漁獲されません。

水深200メートルあるような海域の表層~中層を、エサのハダカイワシ類や甲殻類を追いかけながら泳いでいるといわれます。

上がサクラアジ、下がオアカムロ(提供:椎名まさと)

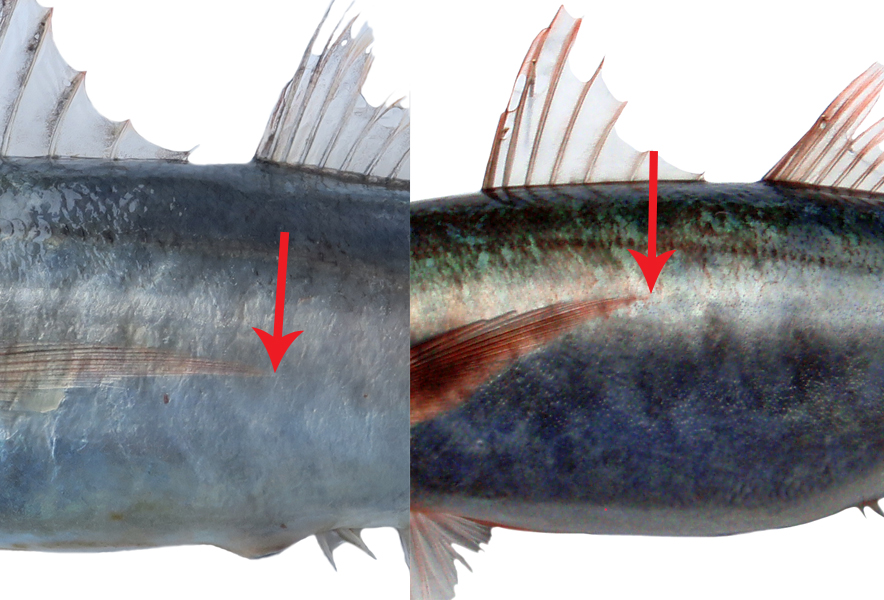

上がサクラアジ、下がオアカムロ(提供:椎名まさと)オアカムロはサクラアジ同様、アカアジよりも細長い体つきをしていますが、サクラアジと異なる特徴として、胸鰭の長さがあげられます。

オアカムロはサクラアジと比べて明らかに胸鰭が短く、第2背鰭の起部に届きません。また、側線曲走部の円鱗の数もサクラアジでは54~62なのに対し、オアカムロでは61以上と多いことなどの特徴でも見分けられるようです。

胸鰭の位置関係。左がサクラアジ、右はオアカムロ。赤い矢印は胸鰭の端(提供:椎名まさと)

胸鰭の位置関係。左がサクラアジ、右はオアカムロ。赤い矢印は胸鰭の端(提供:椎名まさと)オアカムロは分布域が広く、太平洋・インド洋・大西洋いずれの海域においても見られ、日本においても伊豆諸島や琉球列島、太平洋岸各地の沖合で漁獲されています。

筆者は過去に岡山県産のオアカムロを見たことがありますが、大きいものでは全長50センチ近くあるようなものも確認できました。サクラアジはそれに比べると小さく、ホロタイプ標本の個体は標準体長176ミリ、パラタイプ標本の個体は標準体長118~255ミリとなっています。

1

2