まんまるで真っ白な「カガミガイ」という二枚貝を知っていますか?

日本各地の海に生息する同種ですが、スーパーで見かけることはほとんどありません。そんな不思議なカガミガイと潮干狩りで出会い、実際に食べてみました。

カガミガイってどんな貝?

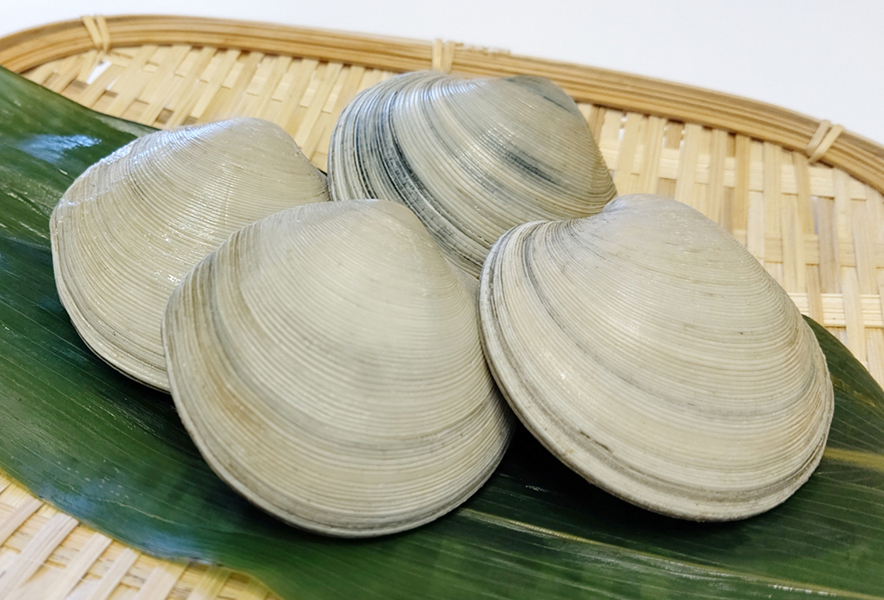

カガミガイは、北海道から九州まで、日本各地の浅い海の砂泥地や干潟に生息しています。普段は砂に潜ってプランクトンなどをこしとって食べている貝で、その名の通り鏡のようにまんまるな形が特徴です。

カガミガイ(提供:PhotoAC)

カガミガイ(提供:PhotoAC)全体的に白い見た目をしており、貝殻には薄い線が入る程度。成長すると、直径10cm弱にもなる比較的大きな二枚貝です。

縄文時代の貝塚からカガミガイが出土するなど、日本人は古くから食用として重宝していたようです。

潮干狩りで出会ったカガミガイ

暖かくなると家族連れで賑わう潮干狩り。潮干狩りというとアサリのイメージがありますが、実は場所によってはカガミガイと出会うことがあります。

通常、カガミガイの生息地はアサリよりやや深い海の底なのですが、浅瀬にいることも多く、「潮干狩りで出会う大きい貝」としても定番のようです。

右下がカガミガイ(提供:halハルカ)

右下がカガミガイ(提供:halハルカ)かくいう私も、人生初の潮干狩りで、なんとアサリより先にカガミガイを採集しました。

石かと思ったらきれいな貝

潮干狩りシーズンももう終わりという7月上旬。水深20センチほどの浅瀬に座り込み、手探りで砂をかき分けていたところ、丸くて重いものに触れました。

「なんだ石か」と思って水面に出してビックリ。まんまるく白い、キレイな貝が現れたのです。

あまりのずっしりとした重量感に度肝を抜かれましたが、集めた他の貝と比べてみてもその大きさは規格外。潮干狩りではアサリを手に入れることを目標にしていただけに、嬉しい驚きの体験をさせてもらいました。

成人女性の手と比較しても大きいです(提供:halハルカ)

成人女性の手と比較しても大きいです(提供:halハルカ)ネットでカガミガイについて調べてみると、「見た目は美しいが、味は…」という意見が多いようですが、やっぱり「どうしても食べてみたい!」ということで持ち帰ってみました。

カガミガイの食べ方と砂抜きの注意 その味は?

結論からお伝えすると、カガミガイは食べ応えがあって美味しい貝でした。

貝殻の大きさから予想できるように、中の身もなかなかの大きさで、グニグニとした食感はサザエを思わせました。ホタテやアサリのような柔らかな食感ではないですね。

調理方法も至って簡単。サッと茹でただけです。

そのまま食べるには、特に子どもには固すぎるので小さく切ってみたところ、「美味しい!」と言ってすぐに完食してしまいました。

ちなみに茹で汁には濃厚な旨味が残っていたので、お醤油を数滴落としてこちらも美味しくいただきました。

砂抜きができない? 砂袋に注意

さて、実食の際に気をつけていただきたいのが、カガミガイは「砂抜きができない」という点です。

アサリのように砂を吐くことがないので、身を捌く時に「砂袋」と呼ばれる器官を取り除かないといけません。うっかりそのまま食べると、口の中が砂だらけになりますのでご注意ください。

調理には手間がかかりますが、個人的には好きな味でした。大きいカガミガイと出会った際にはぜひ独特の食感を味わってみてくださいね。

(サカナトライター:halハルカ)