海水は「人工海水のもと」で作る

ウツボの仲間は原則として海水魚であり、淡水で飼育することはほぼ不可です(俗に「淡水ウツボ」と称されているものでも1種をのぞき、ある程度の塩分がある水が望ましい)。

人工海水のもと。カルキ抜きが必要なものと不要なものがある(提供:椎名まさと)

人工海水のもと。カルキ抜きが必要なものと不要なものがある(提供:椎名まさと)海水の入手方法としては3つの方法があります。ひとつは、「人工海水のもと」を真水にとかして作る方法です。

真水のほか、バケツ、ヒーター、水温計、比重計と、人工海水のもとの量を計測するためのハカリ、そしてカルキ抜きが必要になります。人工海水のもとにカルキ抜きの成分が含まれているものもあり、その場合カルキ抜きは不要です。

海水魚飼育に欠かせない「比重計」(提供:椎名まさと)

海水魚飼育に欠かせない「比重計」(提供:椎名まさと)ふたつめは、人工海水のもとをとかした海水を購入する方法、そして最後は海に赴き、自ら海水を汲んでくる方法です。

人工海水のもとをとかした海水は専門店へいけば販売されていますが、そのようなお店が近所にない場合など、入手できないこともあるでしょう。海水魚の飼育をするのであれば、上記の人工海水をとかすためのグッズも必要になります。

しかし、自ら海で汲んでくる方法は初心者にはおすすめできません。きれいな水とそうでない水の見極めが難しかったり、大雨のあとの比重の変化などが読み取りにくい場合もあるからです。

ただし観賞魚店によっては深層からくみ上げた、比重が安定し、汚染の少ない海水を販売しているところもあります。

このような商品であれば、安定してウツボの仲間を飼育することができるでしょう。

ウツボが落ち着く「底砂」

ウツボの仲間は底砂を敷いても敷かなくても飼育できますが、砂があると落ち着くように思います。また砂を敷くことにより水質が安定しやすいというメリットがあります。一方、砂を敷かないメリットもあり、例えば残ってしまった餌を水槽から吸いだしやすいということがあげられます。

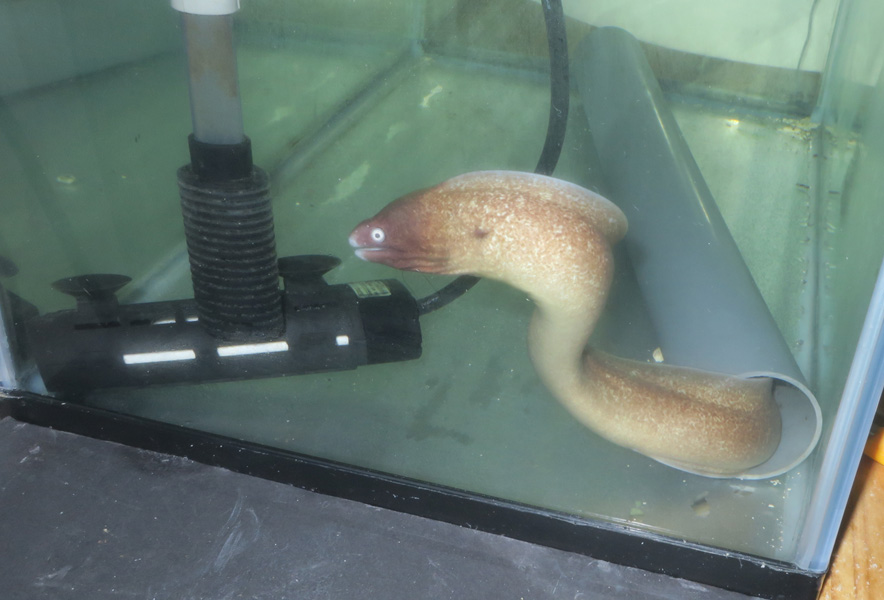

砂を敷いてクモウツボを飼育している様子(提供:椎名まさと)

砂を敷いてクモウツボを飼育している様子(提供:椎名まさと)ウツボに限らず、海水魚水槽や、アルカリ性の水を好む魚には底砂にサンゴ砂を敷いてあげることが一般的です。ひとくちにサンゴ砂といっても、その粒の大きさは色々ありますが、上部ろ過槽や外部ろ過槽(パワーフィルター)を使う場合はどのサイズでもかまいません。

砂を敷かなくてもウツボの仲間を飼育することはできる(提供:椎名まさと)

砂を敷かなくてもウツボの仲間を飼育することはできる(提供:椎名まさと)サンゴ砂にはドライ状態で販売されているものと、ウェット(ぬれた)状態で販売されているものがありますが、後者は一般的に「ライブサンド」と呼ばれているもので、砂にろ過バクテリアを含ませて販売しているものです。

これを使うと水槽を早く立ち上げることができるのでおすすめです。デメリットとしては使い切らないとダメになってしまう(保管ができない)こと、ドライ状態のものよりも重量がかさむこと、そしてドライ状態のものよりもお値段が高くなってしまうことがあげられます。

基本的に25℃前後で「水温調節」

ウツボの仲間でも初心者向けといえるクモウツボやサビウツボは基本的に25℃前後での飼育を心がけたいところです。

冬季の水温維持については水槽用のヒーターを使用すればよいだけなので楽ですが、隙間からウツボが脱走しないように注意します。

問題は夏で、水温が30度を超えると、さすがに水温上昇に強いクモウツボやサビウツボも餌を食べなくなるため、そうなる前に水槽を冷やす必要があります。

水槽を冷やす方法は大きく3つあります。冷却用ファンを使う方法、水槽用クーラーを使う方法、そして部屋ごと室内用クーラーで冷却する方法です。

水槽用クーラーで水温を維持しているようす(提供:椎名まさと)

水槽用クーラーで水温を維持しているようす(提供:椎名まさと)そのうち水槽用のクーラーで冷やす方法がもっとも一般的です。しかしながら水槽用クーラーの導入については、安くても3万円台からという価格の壁が、海水魚飼育をはじめたいと思っているアクアリストにとっては大きな障壁となってしまいます(従来はもっと高価で、安価なものでも6万円以上した)。しかしながら現在の日本の暑さを考えると、水槽用クーラー(または部屋を冷やすクーラー)なしで夏を乗り切るのは困難といえるでしょう。

筆者がおすすめする上部ろ過槽ではクーラーの設置がしにくいというデメリットがあり、そのために外部ろ過槽を併用して外部ろ過槽とクーラーを接続したり、水中ポンプを購入し水中ポンプとクーラーを接続する方法をとることになります。この際の水中ポンプは水流を作るようなものではだめで、ホースを接続して水を揚げることができるポンプを使用することになります。

我が家のように水槽がたくさんある場合、部屋ごと室内用クーラーで冷却するのが有効な方法ともいえますが、電気代がかかりすぎるのがネックです。我が家の場合はこの方法をとっていますが、電気代が月に3万円……。

またウツボの仲間のなかには高水温が苦手な種もいます。具体的には高緯度にすむもの、大西洋や東部太平洋に生息するもの、深い海に生息するものです。

具体的にはアミウツボ、ミゾレウツボ、ミナミミゾレウツボ、メディタラニアンモレイといった種はインド-中央太平洋のサンゴ礁域に生息する海水魚を飼育する水温である25℃よりも低めの水温で飼育しなければなりません。

ウツボの干物とご対面……を防ぐ「蓋」と「隙間埋め」

ウツボの仲間の飼育で重要なことのひとつが「蓋と隙間埋め」です。

これをしないとウツボが水槽から飛び出し、数日後にウツボの干物とご対面してしまう……なんていうことになるため、水槽にはガラス蓋をしっかりとしておくことが重要です。

さらに、ガラスフタをしっかりしておくだけでなく、小さな板などで隙間を埋めることも大事です。筆者の水槽では写真のように、小さなアクリル板を置くことで隙間埋めを行っています。

ペットボトルを重石のかわりに置く(水槽が汚いのは見なかったことに)(提供:椎名まさと)

ペットボトルを重石のかわりに置く(水槽が汚いのは見なかったことに)(提供:椎名まさと)ウツボの仲間は力が強いため、水槽の上面に重石を載せておくようにします。漢字で「重石」と書きますが、文字通り石を置いてしまうとガラスフタが割れてしまう恐れがあるので、筆者は水を入れたペットボトルを重石替わりに使用しています。

このペットボトルにも種類が色々あり、角ばった形状のものが適しています。コーラなどに使用される丸いペットボトルは転がってしまいやすくあまり向いていません。

水槽のポンプ室にマットを敷いておく(提供:椎名まさと)

水槽のポンプ室にマットを敷いておく(提供:椎名まさと)意外に盲点なのが上部ろ過槽のポンプ室です。ポンプ室というのは意外と隙間ができやすいもので、筆者はここにもろ過槽用のマットをカットしたものを何枚か重ねてふさいでいます。

これにサンゴ岩などを置き、マットを固定します。もちろん最後にポンプ室の蓋を閉めるようにします。

ウツボの隠れ家

ウツボはその語源について、「新釈 魚名考」の中では、「辞典には『うつぼ、空穂。ものの内部のからであること。そのところ。うつろに同じ』としてある。この魚が昼間は穴居生活をしているから、『ウツボにすむ魚』の意で、ウツボの名でよばれるのであろう」としています。

塩ビパイプの中に隠れるサビウツボ(提供:椎名まさと)

塩ビパイプの中に隠れるサビウツボ(提供:椎名まさと)魚をうまく飼育するには、その本来の生息環境に合わせて水槽内の環境を調節してあげることが第一です。ウツボの場合も、その名の通り穴居生活をしているものが多く、水槽の中にも穴のような隠れ家を作ってあげるようにします。

ウツボが生息する穴を再現するのには、サンゴ岩やライブロック、そしてこれらを接着したものでも再現できますが、一般的なアクアリウムでは土管や塩ビ製のパイプを使うことが多いです。

というのも、ウツボは種類によってはサンゴ岩やライブロックで作った隠れ家をひっくり返すこともあり、それによりガラス水槽が割れたり、アクリル水槽が傷つくのを防ぐということもあげられます。